|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

2030년, 인공지능(AI)·바이오 융합연구소. 김지안 박사의 오전은 연구 데이터 분석으로 시작된다. 그는 더 이상 기초연구 과제 계획서에 예상되는 경제 효과나 상용화 시점 같은 항목을 채워넣느라 고심하지 않는다. 과거 선배들이 매달 말이면 붙잡고 있던 영수증 처리, 연구 장비 관리 같은 행정 업무는 이제 김 박사의 일이 아니다. 대학 본부가 정부의 '블록펀딩' 지원을 받아 채용한 연구행정 전문인력이 모든 잡무를 전담하기 때문이다.

김 박사는 지금 'NEXT 프로젝트'의 일환으로 성공 확률이 낮은 고위험 연구에 도전 중이다. NEXT 프로젝트는 차세대 성장동력을 확보하기 위해 정부가 장기 연구 투자를 지원하는 제도다. 민간 전문가가 외부 간섭 없이 연구 전 주기를 책임지는 범부처 전략기술 육성 사업이다.

연구가 실패할까 마음 졸이는 일도 없다. 목표 달성도에 따라 기계적으로 성공·실패 등급을 매기던 평가는 5년 전 폐지됐다. 지금은 연구의 혁신성과 과정을 중시하는 정성평가가 자리 잡았고, 의미 있는 실패는 다음 연구를 위한 귀중한 자산으로 인정받는다.

오후에는 연구실 견학을 온 고등학생들의 멘토링이 잡혀 있다. 한 학생이 "얼마 전 뉴스에 나온 '국가과학자' ○○○ 박사님처럼 되고 싶다"고 말한다. 몇 년 전만 해도 의대 진학을 최고로 여기던 분위기와는 사뭇 다르다.

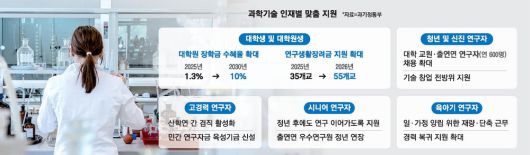

이는 과학기술정보통신부가 지난 7일 대전 국립중앙과학관에서 발표한 '다시 과학기술인을 꿈꾸는 대한민국' 정책 비전이 현장에 안착한 모습이다. 정부는 AI 등 글로벌 기술패권 경쟁과 이공계 인력 수급 위기를 극복하기 위해 '우수한 인재가 모여들어 혁신성과를 창출하고 그 성과가 다시 인재를 유인하는 선순환 체계' 구축을 선언했다. 대표적인 정책은 '평가 시스템 대전환'이다. 정부는 '쉬운 연구를 조장한다'는 비판을 받아온 형식적인 평가는 과감히 폐지하고, 연구자가 연구에만 몰입할 수 있도록 과정 중심의 정성평가를 도입한다.

평가 시스템 전환 정책 논의에 참여한 백은옥 한양대 컴퓨터소프트웨어학부 교수는 "기존에는 기초과학 연구에도 경제 효과나 상용화 시기 등을 적어내야 했고 논문 몇 편, 특허 몇 개 같은 정량평가가 주를 이뤘다"고 지적했다. 정부는 '실패의 자산화'를 위해 6000명의 우수 평가위원 풀을 확보하고 평가위원 실명제를 도입한다. 백 교수는 "이제는 '내용을 보자'는 것"이라며 "가령 연구자가 3~5년간 가장 중요하다고 생각하는 성과 하나를 제시하면 관련 전문가들이 모여 그 논문 하나의 과학계 기여도를 깊이 있게 평가하자는 의미"라고 설명했다.

그는 "내 의견이 평가에 제대로 반영된다고 느끼면 더 많은 전문가가 적극 참여할 것이고, 연구자 역시 '제대로 평가받았다'고 생각해 연구할 맛이 날 것"이라고 기대했다.

연구 몰입 환경 조성을 위한 제도적 뒷받침도 마련한다. 연구자가 회의비(식대) 등 직접비의 10%를 자율적으로 사용할 수 있게 하고, 연구 행정·장비 관리는 기관이 책임지도록 블록펀딩을 지원한다.

박수경 KAIST 기계공학과 교수는 "연구자가 잡무를 덜면 퍼포먼스가 주 60시간 일하는 것과 같아진다"며 "정부 출연연구기관들은 공공기관 인력 총원(TO)에 묶여 행정 인력을 못 뽑았는데, 이런 문제를 해결하려는 정부 의지를 보여준 것"이라고 평가했다.

배경훈 과학기술부총리 겸 과기정통부 장관은 "우수한 인재가 모여 최고의 연구에 마음껏 도전하고 세계 수준의 혁신성과를 창출하는 R&D 생태계 조성이 목표"라며 "역대 최대 규모인 35조원의 R&D 예산을 써 '다시 과학기술인을 꿈꾸는 대한민국'을 실현하겠다"고 강조했다.

[이새봄 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.