|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[스포티비뉴스=이재국 기자] 시즌 개막 후 한 달 가까이 지나면서 KBO리그의 열기가 달아오르고 있다. 야구가 치열해질수록 몸에 맞는 공(사구)도 늘어나고 있다. 그런데 최근 들어 경기 도중 몸에 맞는 공에 대해 투수들이 사과를 하는 문제를 놓고 갑론을박 시끌시끌하다. 과연 사구 후 투수는 타자에게 반드시 사과 인사를 해야 하는 것일까. 사과를 한다면 어느 선까지 하는 것이 좋을까. 스포츠타임은 이에 대해 여러 가지 각도로 함께 고민을 해보는 시간을 갖는다.

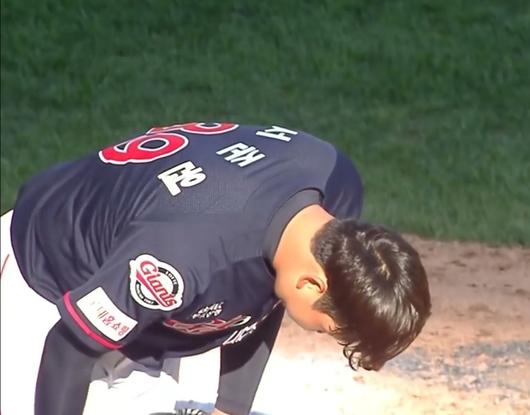

◆90도로 공손히 허리를 숙여라

불과 최근 몇 년 사이다. 10여 년 전부터 야구에서 사구 후에 투수가 사과를 해야 하느냐 말아야 하느냐의 논쟁이 불이 붙더니, 이제는 사과를 해도 태도 문제를 놓고 팬들의 비난이 쏟아지고 있다.

그러다보니 KBO리그는 최근 들어 몸에 맞는 공(사구)이 발생하면 투수가 타자에게 90도로 허리를 숙여 사과 인사를 하는 것이 정석처럼 되고 있다. 90도로 허리를 숙이면 “인성이 됐다”고 칭찬이 자자하고, 그렇지 않으면 “인성이 갖춰지지 않았다”고 공격을 당한다. 사과 인사를 해도 ‘공손하게 하지 않았다’고, ‘사과할 때 표정이 좋지 않았다’고 비난을 받기도 한다. 그렇다 보니 투수는 마운드 위에서 타자를 향해 모자를 벗고 일명 ‘폴더 인사’를 하는 장면들이 유행처럼 번지고 있다.

‘훈훈한 장면’이라며 흐뭇해 하는 팬들이 많다. 그러나 오히려 현장에서는 이런 상황이 당혹스러운 부분도 있다. 투수들은 마치 연기자처럼 TV 중계 카메라를 의식하는 상황까지 벌어지고 있다. 카메라가 자신을 잡고 있는 타이밍에 맞춰 공손하게 타자에게 절을 해야 한다는 것이다. 사과를 하는데 타이밍이 맞지 않아 인사하는 장면이 TV 화면에 포착되지 않거나, 사과 인사를 할 때 공손한 표정이 아니면 여론의 뭇매를 맞기 때문이다. 심지어 사과 인사하는 장면이 TV에 잡히지 않으면 언론을 통해 “어제 경기 후에 전화로 사과를 하고 오해를 풀었다”는 해명까지 하는 일이 벌어지고 있다.

여기에 또 다른 문제도 있다. 이런 분위기가 이어지다 보니 큰 부상을 유발하는 사구도 아닌데 타자는 투수를 향해 ‘모자 벗고 사과하라’고 인사를 강요하는 제스처를 취하는 일도 벌어지고 한다. 특히 타자가 선배이고, 투수가 후배일 때 이런 일이 많이 발생한다. 사구가 나올 때마다 민감하게 반응하는 타자가 많아지고 있다. 상대 후배 투수의 기를 꺾기 위해 일부러 화를 내기도 한다. 고의로 몸에 맞힌 것도 아닌데, 크게 다칠 만한 부위나 강도도 아닌데 투수는 타자가 화를 내면 대응하기 어려운 분위기로 흘러가고 있다. 몸에 맞는 공을 던진 투수는 죄인 취급을 받고 있기 때문이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◆“폴더 인사는 과도한 사과”라는 반론

자신의 잘못에 대해 인정을 하고 사과를 하는 모습은 보기 좋다. 치열한 싸움이 벌어지는 스포츠 현장에서도 이런 장면은 훈훈함을 더해준다.

그러나 오래 전부터 야구를 해온 현장의 야구인들은 물론 최근의 선수들도 대부분 “마운드에서 타자를 향해 90도로 허리를 숙여 사과 인사하는 것은 훈훈해 보이기도 하지만, 한편으로는 과도한 일”이라고 말한다. 사구로 인해 타자가 크게 다치거나, 크게 다칠 뻔한 상황이라면 미안한 마음에서 그런 인사를 할 수도 있지만, 심각한 사구도 아닌데 투수가 그렇게 절을 하는 장면은 야구에서 불필요하거나 지나치다는 지적도 많다.

특히 '90도 절'이 하나의 기준이 된다면 앞으로 그렇게 하지 않는 사과는 사과도 아닌 분위기가 형성될 수 있기 때문이다. 팬들 사이에서도 역시 이같은 주장을 하는 이들이 적지 않다. “프로야구가 친목회나 동호회 야구도 아닌데 사구 하나마다 걸핏하면 투수가 타자에게 사과 인사를 해야 하는 상황이 맞느냐”는 것이다.

야구에서 투수는 특수한 포지션이다. 덕아웃은 물론 그라운드 전체에서 가장 높은 곳에 외롭게 서 있다. 언덕 위에서 모든 풍파를 홀로 다 견뎌야하는 자리다. 팀의 모든 구성원이 투수 하나만을 바라본다. 투수는 누구보다 강인해야한다. 그래서 과거부터 투수가 경기 도중에 상대에게 허리를 굽히는 일은 팀 전체가 기 싸움에서 지고 들어가는 일이라고 여겨져 왔다. 예전에는 경기 도중 상대 타자에게 사과 인사를 하는 투수는 2군행의 불호령이 떨어지기도 했다.

◆야구의 본질적 문제, 사구는 필연적 부산물

야구에 대해 이해를 할 필요가 있다. 사구는 반칙이 아니라 필연적 부산물이다. 딱딱한 공에 타자가 몸에 맞는다면 부위에 따라 선수 생명을 위협할 수도 있지만, 고의가 아닌 이상 사구 자체가 페어플레이에 위배되는 것은 아니다. 야구가 그럴 수밖에 없는 스포츠이기 때문이다. 어릴 때 야구규칙을 배우는 순간부터 타자는 투수의 공에 맞을 수 있다는 사실을 인지하고 야구를 시작한다. 몸에 공을 맞는 것이 불합리하다고 여긴다면 야구를 할 수 없다. 수비수의 태클에 걸려 넘어질 수 있다는 것을 알고 축구를 하는 것과 마찬가지다.

물론 그렇다고 사구가 무조건적으로 용인되는 것은 아니다. 야구규칙상 몸에 맞는 공이 나오면 공격 측에 1개 베이스의 자동 진루권이 주어진다. 고의건 실수건 투수의 잘못이라고 본 것이다. 야구는 베이스 1개의 점유권을 놓고 치열한 싸움을 벌이는데, 그 정도면 수비 측엔 크나큰 페널티라고 판단한 것이다. 타자를 보호하기 위해 오랫동안 야구가 흘러오면서 만들어온 공격과 수비 측의 합의선이기도 하다. 투수는 볼넷만큼이나 사구로 타자를 1루로 내보내는 상황 자체에 스스로에게 화가 날 때가 많다.

또 하나는 야구의 본질적 문제다. 야구에서 사구가 발생하는 것은 실수 또는 고의적인 것과는 별개로, 공격과 수비의 홈플레이트 주도권 싸움과 관련이 있다.

타자들은 대체적으로 홈플레이트에 최대한 가까이 붙어서 투수가 던질 공간을 줄이려고 한다. 바깥쪽 스트라이크존 꽉 찬 공도 방망이 중심에 맞힐 수 있기 때문이다. 그러면 투수는 던질 곳이 없어진다. 타자를 이겨낼 수가 없다. 몸쪽 승부를 포기한다면 한가운데에 던지거나 바깥쪽으로 도망가는 피칭할 수밖에 없다. 결국 타자를 홈플레이트에서 떨어지게 하기 위해서는 몸쪽 공, 혹은 위협구를 던진다. “그곳은 투수의 영역”이라고 일종의 경고를 하는 셈이다.

1962년 사이영상을 수상하고 명예의 전당에 헌액된 메이저리그 명투수 돈 드라이스데일은 “타석에서 홈플레이트 쪽으로 바짝 붙는 타자는 내 할머니라도 맞혀버리겠다”고 말했다. 이는 메이저리그에서 투수와 타자가 벌이는 홈 주도권 싸움을 가장 잘 설명한 명언으로 통한다. 그래서 메이저리그는 투수가 타자에게 몸에 맞는 공을 던져도 사과를 하지 않고, 타자도 투수에게 사과를 강요하지 않는다. 타자가 홈플레이트에 붙는데 투수가 수동적으로 피할 수만은 없는 노릇이다. 물론 고의가 의심되면 타자가 투수에게 싸우기 위해 달려가고, 벤치클리어링을 벌인다. 벤치클리어링 역시 오해와 감정을 푸는 하나의 방식이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◆한국만의 선후배 문화와 사과 강요

KBO리그 선수들은 한 다리만 건너면 다 아는 친구나 선후배 사이다. 특히 한국은 메이저리그와 달리 선후배 문화가 강하다. 과거에도 경기 도중 사구로 으르렁거리는 일은 있었지만, 대부분 경기 후 전화를 하거나 따로 만나서 미안한 마음을 전하면서 오해를 풀곤 했다. 큰 부상이 아닌 사구라면 다음날 경기 전 훈련 때 잠시 만나 사과를 하기도 했다.

그러나 이제는 팬들이 보는 앞에서 즉석 사과를 하지 않으면 큰일이 난다. 이런 분위기가 형성되면서 투수는 사구만 나오면 타자에게 사과를 해야 한다. 그런 기류 속에 편승해 타자들은 큰 부상을 유발하는 사구가 아님에도 불구하고 일단 발끈한다. 심지어 선배라는 이유만으로 투수에게 ‘모자 벗고 사과하라’는 제스처를 취하기도 한다. 사실상의 강요다. 만약 투수가 선배라면 타자가 과연 그렇게 할 수 있을까. 스포츠를 하는 동안 그라운드 내에서는 선후배 상관 없이 기량으로 동등하게 싸워야지만, 자칫 선배만 대접 받는 한국만의 또 다른 ‘꼰대 문화’로 정착할 가능성도 있다. 실제로 최근 신인급 투수들은 교육의 실습 현장에 나온 것처럼 사구 시 줄줄이 폴더 인사를 하고 있다.

야구에서 사구가 나올 때마다 투수가 모자를 벗고 90도로 고개를 숙여 사과를 해야 한다면 투수들은 심리적 더욱 위축될 수밖에 없다. 타고투저 현상은 더 심화된다. 축구에서 수비수가 슬라이딩 태클로 공격수를 넘어뜨릴 때마다 90도 절을 하는 문화가 만들어진다면 축구 자체도 변할 수밖에 없을 것이다. 심각한 부상이거나 크게 넘어진다면 사과 인사를 하는 것이 에티켓이겠만, 넘어진 선수에게 큰 문제가 없다면 그대로 경기가 진행되는 것이 좋다. 메이저리그 타자들도 사람이다. 몸에 공을 맞으면 아프다. 그러나 경기 도중 나약한 모습을 보여주기 싫어, 상대에게 강인한 모습을 보여주기 위해 웬만하면 툴툴 털고 걸어나간다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◆팬들의 요구와 사구 후 사과의 적정 수준은?

어쨌든 현장의 야구인들은 대부분 “이제 시대가 달라졌다”고 입을 모은다. 투수가 타자에게 사과를 했다고 해서 감독이 그 선수를 2군에 내려 보내는 시대는 아니다. 프로야구 감독들도 세대교체가 많이 이뤄졌다. 현장의 감독과 코치, 선수들도 최근의 분위기에 당혹스러워하면서도 팬들이 무엇을 원하는지도 어느 정도 알고 있다. "불필요한 오해를 없애고 경기를 이어가기 위해서는 깔끔하게 사과하고 넘어가는 것이 필요하다"는 목소리도 커지고 있다.

심지어 최근엔 이례적이지만 메이저리그에서도 사구 후 타자에게 사과하는 투수가 등장해 화제가 되기도 했다. 지난 16일 신시내티 레즈 투수 루이스 카스티요가 자신의 투구에 LA 다저스 코디 벨린저가 무릎을 맞고 쓰러진 뒤 1루로 나가자 오른손으로 자신의 가슴을 치며 실수에 대해 사과를 했다. 벨린저도 그러자 '괜찮다'는 제스처를 취했다.

만고불변의 진리는 없다. 많은 팬들이 사구 후 사과를 원한다면 그렇게 하는 것이 옳다고 볼 수 있다. 그러나 과유불급(過猶不及)이다. 지나치면 부작용이 생긴다. 큰 불상사로 이어지는 사구도 아닌데 선배라는 이유로 후배에게 사과를 강요하거나, 투수가 경기 도중에 가벼운 사구 하나에도 과도하게 허리를 굽혀 사과를 하는 모양새가 썩 좋아 보이지 않는다는 목소리도 일리가 있다.

카스티요처럼 실수로 타자의 몸에 맞는 공을 던졌다면 자신의 가슴을 치거나 손을 들어 실수를 인정하는 선이면 적정선이 될 수 있다. 모자를 만지면서 목례를 하더라도 지켜보는 팬들과 공에 맞은 타자가 이해할 수준의 사과가 될 수 있다.

야구에서 사과의 적정선은 어느 정도일까. 몸에 맞는 공에 투수는 무조건 90도로 사과 인사를 하는 것이 정석일까. 야구계가 한번쯤 고민을 해보고 구성원들의 지혜를 모아야할 듯하다.

<저작권자 ⓒ SPOTV NEWS 무단전재 및 재배포 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.