화웨이 최대 격전지…‘시진핑 오른팔’ 뜬다

|

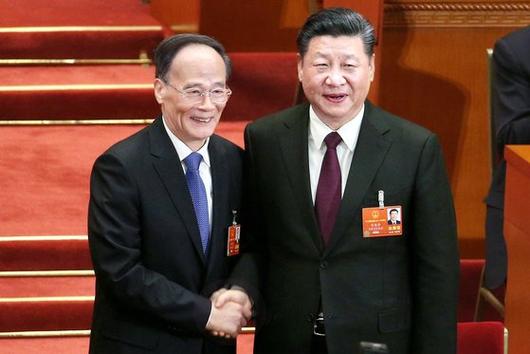

왕치산(좌) 중국 국가부주석과 시진핑 주석. [EPA] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

루캉 중국 외교부 대변인은 24일(이하 현지시간) 정례 브리핑에서 “왕치산 국가부주석이 오는 26일부터 다음 달 2일까지 파키스탄과 네덜란드, 독일을 순차적으로 방문한다”고 밝혔다. 각국 정부의 초청을 받았다는 게 표면적 이유다. 하지만 시진핑 주석의 ‘오른팔’로 불리는 왕 부주석의 급작스러운 순방은 사실상 화웨이 구하기를 위한 긴급 출격 성격이 짙다. 독일은 유럽연합(EU)의 맹주고, 네덜란드는 정보통신(IT) 기술 선진국이다. 양국 모두 화웨이에 부품을 대는 핵심 납품사를 가지고 있다.

미국의 글로벌 반(反) 화웨이 전선은 북미와 호주, 뉴질랜드, 일본 등을 거쳐 이미 영국에까지 상륙했다. 전 세계 스마트폰 반도체의 90% 이상을 설계한 영국 ARM은 22일 “미국 정부의 제재를 준수하기 위해 계약·기술 지원을 포함한 화웨이와의 거래를 전면 중단한다”고 밝혔다. 미 상무부가 지난 16일 화웨이와 68개 계열사를 거래제한 기업 명단에 올린 지 8일 만이다.

영국에 본사를 둔 ARM은 2016년 일본 소프트뱅크에 인수됐다. 일본 경영진이 이끄는 회사긴 하지만 유럽 사수가 급선무인 화웨이에 ARM 거래 중단은 타격이 크다. 유럽은 일찍부터 화웨이의 핵심 시장이었다. 지난해 화웨이 글로벌 매출 1070억 달러(약 127조7366억원) 가운데 유럽 및 중동·아프리카 지역 매출이 가장 큰 비중(28%)을 차지했다. 런정페이 화웨이 최고경영자(CEO)가 21일 중국 언론과의 인터뷰에서 “중국을 중심으로, 동유럽을 기지로 삼아 미국의 포위망을 뚫어야 한다”며 “중요 시장인 유럽과 긴밀히 소통하고 있다”고 말한 것도 이 같은 맥락에서다.

화웨이 편들기를 두고 벌이는 유럽 국가들의 눈치싸움은 당분간 더 치열해질 전망이다. 앞서 독일·프랑스·영국 등이 “5세대 이동통신(5G) 구축 사업에 특정 기업을 배제하지 않겠다”며 ‘공정 경쟁’을 천명했지만, 최근에는 이를 슬그머니 철회하는 분위기가 감지된다.

미국이 강도를 높여가며 끈질긴 압박을 한 탓에 전세가 미국 편으로 기운 측면도 있다. 글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치의 아빌라쉬 쿠마르 연구원은 “화웨이에 대한 미국의 조치는 향후 유럽 경쟁 환경에 큰 영향을 미칠 것”이라고 내다봤다. 독일 반도체 기업 인피니온은 지난 20일 미국 내에서 생산하는 반도체에 한해 화웨이 공급을 중단하겠다는 결정을 내렸다.

이란 미사일 사정권…지정학 위기에 “대화” 강조

|

9일(현지시간) 아라비아해에 배치된 미 해군 항공모함 에이브러햄 링컨호 갑판에서 함상 요원들이 임무를 수행하고 있다. 이에 앞서 미국은 B-52 전략폭격기 등 전략물자를 카타르 지역에 배치했다고 밝혔다. [EPA] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

유럽은 미-이란 싸움에서도 중재 역할에 골머리를 앓고 있다. 강 대 강 대치 중인 미국과 이란이 연일 군사 긴장감을 고조시키고 있어서다. 트럼프 대통령은 24일 이란의 군사 도발을 방어하겠다며 미군 1500여명을 중동에 추가 파병한다고 밝혔다. 구체적 파병지는 공개하지 않았지만 이달 중순부터 에이브러햄 링컨 항모전단·B-52 전략폭격기·샌안토니오급 수송상륙함·패트리엇 지대공 미사일 포대를 잇달아 걸프 지역에 투입하며 벌이는 무력 시위의 일환이다.

이란은 미국이 허위 정보를 근거로 자국을 압박한다며 “단호한 대처”를 외치고 있다. 그러면서 유럽을 상대로는 경제 제재 해제를 요구 중이다. 유럽 맹주로 꼽히는 영·프·독·러는 모두 2015년 맺어진 이란 핵 합의(JCPOA·포괄적공동행동계획) 당사국이다. 하산 로하니 이란 대통령은 지난 8일 JCPOA 탈퇴를 발표하면서 “유럽이 60일 안에 이란과 협상해 핵합의에서 약속한 금융과 원유 수출을 정상화하지 않으면 우라늄을 더 높은 농도로 농축하겠다”고 으름장을 놓았다.

유럽은 지정학적으로 이란 문제에 개입할 수 밖에 없는 숙명을 지녔다. ‘세계의 화약고’로 불리는 중동과 유럽은 지리적으로 인접해있다. 이란 장거리탄도미사일은 유럽 일부를 사정권에 둔다. 북한 문제에 일본이 촉각을 곤두세우는 것과 같은 이치다. 게다가 이란은 석유라는 경제 무기도 가졌다. 원유 가격이 출렁이면 안 그래도 어려운 유로존 경제가 타격을 입는다. 군사 충돌을 막으면서 경제적 실리도 챙기는 복잡한 셈법이 필요한 상황이다.

때문에 유럽은 화웨이 문제보다 이란 핵문제에서 더욱 미국 편들기를 조심스러워 하고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 “EU가 이란과의 합의를 성사하기 위해 힘겨운 전투를 진행 중”이라고 전했다. 현재로서는 여유를 두고 대화로 해법을 모색하겠다는 ‘시간 끌기’ 전략이 지배적이다. WSJ는 “실질적인 협상 시한(레드라인)은 7월을 넘어선 올해 늦가을까지로 본다”는 한 유럽 외교관의 분석을 전했다. 제러미 헌트 영국 외교장관도 “긴장 완화를 위한 휴지기가 필요하다”고 밝혔다.

미국이 지난해 JCPOA를 일방적으로 먼저 탈퇴한 사실은 유럽이 미국 편에 서지 않는 좋은 명분이 된다. 하이코 마스 독일 외교장관은 지난 13일 벨기에 브뤼셀에서 열린 EU 외무장관 회의에서 “독일 정부는 여전히 JCPOA를 이란이 미래에 핵무기를 갖지 않도록 하는 토대로 간주하고 있다”며 원칙론을 강조했다. 프랑스와 영국도 같은 입장을 표명했다. 이란이 정한 협상 시한은 오는 7월 7일까지다.

심새롬 기자 saerom@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.