|

“나는 결정장애인가봐요.” 사회복지와 법학을 전공한 김지혜 교수(강릉원주대 다문화학과)는 한 강연에서 무심코 이런 표현을 했다가 항의를 들었다. 혐오표현을 하지 말자면서 ‘장애’를 비하의 용어로 써선 안 된다는, 정중하지만 따끔한 지적이었다. 대학 시절 수화동아리 활동을 하고 인권과 복지를 공부한 자신이 장애인 차별 발언을 했다는 걸 수용하기 힘들었다. “차별당하는 사람은 있는데 차별한다는 사람은 잘 보이지 않는다”는 것을 절감하는 순간이었다.

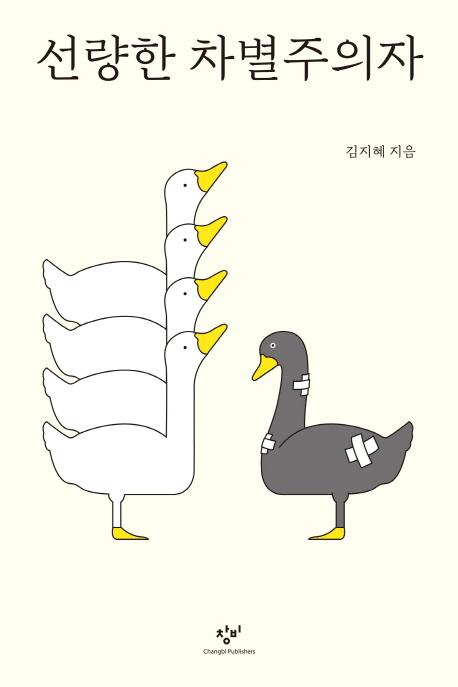

<선량한 차별주의자>(창비 펴냄)가 겨누는 건 바로 이 지점이다. ‘더 이상 차별은 없다’ ‘나는 차별 따위 하지 않는다’고 생각하는 이들이 저지르는 숱한 잘못, 의도가 없지만 실제론 차별하는 이 불일치한 현상을 빚어내는 구조적 요인을 짚는다.

각별한 학습과 주의를 기울이지 않는 한 우리는 일상적인 차별에 젖기 쉽다. 보통 차별은 무의식적인 습관이나 농담, 고정관념에서 비롯하는 경우가 많기 때문이다. 가령 장애인에게 “희망을 가지세요”라고 말하는 건 선의라고만 할 수 있을까? 몸이 성치 않은 사람은 희망이 없다는 전제가 깔린 게 아닐까? 또한 차별은 눈에 잘 보이지 않는다. 사람들은 자신에게 주어지는 기회를 자연스럽게 받아들이기에 누군가에겐 ‘특권’으로 비칠 수 있다는 것을 알지 못한다. 휠체어 탄 장애인이어서 시외버스 탑승이 어려운 ㄱ에겐 다리가 멀쩡한 ㄴ이 자유롭게 버스를 이용하는 것 자체가 특권일 수 있다. 땅 위를 기어다니는 개미가 지구가 둥글다는 걸 알지 못하는 것처럼, 우리 모두는 이미 기울어진 세계에 사는데도 이를 자각하지 못하는 사람도 많다. “장애인 ㄱ은 ㄴ보다 버스 탑승에 시간이 더 걸리니 돈을 더 내야 하지 않느냐”고 묻는 ㄷ의 사례가 그렇다.

물론 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 각자 삶의 고충이 있다. 하지만 과연 이 고통의 무게는 동일할까? 지은이는 “‘모두가 똑같이 힘들다’라는 말도 맞지 않다. 그보다는 서로 다르게 힘들다고 봐야 한다”며 “서로 다른 종류의 삶을 만드는 구조적 불평등”을 직시하자고 주장한다. “‘나는 힘들고 너는 편하다’는 싸움이 되어서는 해결점을 찾기 어렵다. ‘너와 나를 다르게 힘들게 만드는 이 불평등에 대해 이야기하자’는 공통의 주제로 이어져야 한다.”

차별을 줄이기 위한 노력은 “아무리 그럴 의도가 없었다고 하더라도” 차별과 억압에 기여한 행동에 책임을 져야 한다는 데서 출발한다. “‘차별당하지 않기 위한 노력’에서 ‘차별하지 않기 위한 노력’으로 나아가야 한다.” 개인의 성찰뿐 아니라 차별을 조장하는 부당한 제도와 법에 저항하는 용기도 중요하다. 우리는 ‘악법도 법이다’라며 독배를 마신 소크라테스의 미덕을 칭송해왔지만, 이 에피소드는 이미 10여 년 전 교과서에서 삭제됐다. 헌법재판소가 2004년 “준법이란 정당한 법, 정당한 법 집행을 전제로 한다”는 의견을 밝힌 데 따른 조처다. 시민은 법을 지킬 의무에 더해 잘못된 법을 바꿔야 할 책무도 지녔다. 지은이는 “모두가 평등을 바라지만 선량한 마음만으론 평등이 이뤄지지 않는다”고 강조한다. 지금의 익숙하고 편안한 질서 저 ‘너머’를 상상하고 그 세상을 향해 걸음을 뗄 때만 가능하다.

이주현 <한겨레> 기자 edigna@hani.co.kr

<한겨레21>이 후원제를 시작합니다. 정의와 진실을 지지하는 방법, <한겨레21>의 미래에 투자해주세요.

[▶후원 하기]

[▶정기구독 신청]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.