[더,오래] 박헌정의 원초적 놀기 본능(47)

‘참 끝없이 먹네. 저래도 괜찮을까?’ 걱정하며 '맛있는 녀석들'을 다 본 후 채널을 돌리니 온통 음식방송뿐이다. '현지에서 먹힐까', '골목식당'도 한번 보기 시작하면 채널을 바꿀 수 없다. SNS마다 음식 사진이 넘치고 개인방송 ‘먹방’도 많다.

음식 이미지가 세상의 채널을 다 점령했고 숨은 맛집, 분위기 있는 카페가 우리의 행복지수를 높여주는 관심사가 되어버렸다. ‘제주도 맛집은 어디야?’, ‘그 국수집 상호가 뭔데?’, ‘백종원이 칭찬한 그 돈까스…’ 시내 한 식당, 옆의 직장인들은 뭘 먹으면서도 온통 맛집 이야기다.

|

종업원 표정이 밝고 활기찬 곳이 맛집일 가능성을 발견했다. 혹시 맛이 떨어지더라도 적어도 편한 분위기에서 식사할 수는 있을 것 같다. [사진 Pixabay] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그동안 맛집을 찾는 가장 일반적인 방법은 인터넷 검색이었다. 그런데 많은 블로그가 광고성이라 신뢰할 수 없다. 세상엔 친절한 사람이 많기도 하지, 음식 한번 맛있게 먹었다고 그렇게 정성스레 예쁜 말과 사진으로 긴 리뷰를 쓸까? 하도 많이 속아 요즘은 블로그에 나온 곳은 무의식적으로 거르는, 나름대로 필터가 생겼다.

가끔 블로거들이 아무 이해 관계없이 순수한 마음으로 소개하는 곳도 있지만 대부분 맛 이야기가 아니라 행복한 추억이 담긴 이야기다. 행복감에 의한 맛의 왜곡 또는 ‘기억의 오류’라, 혹시나 하고 찾아가 보면 역시나 맛이 없다!

그런데 평소에 지방 여행을 다니며 눈치껏 깨달은 게 있다. 맛집의 단서일 수도 있어 공유하니 과연 말이 되는지 한번 봐주시기 바란다.

|

장사가 잘 되는 식당은 종업원들 경력이 오래되어 손발이 척척 맞고 분위기도 좋다. 웬만한 실수에도 여유를 갖는다. 반면 뭔가 안 풀리는 식당은 손님 입장에서도 편치 않은 분위기를 느낄 수 있다. [사진 김일규] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

첫째, 종업원이 조용하면 맛집이다. 조용하면서도 뭔가 활기차고 표정이 밝고 절도 있게 일이 진행되는 곳이 있다. 좋은 식당은 장사가 잘되고 장사가 잘되면 분란이 없다. 종업원 대우도 잘 해줘 장기근속하니 팀워크가 착착 맞아 큰 소리 날 일이 없다. 장사가 시원찮거나 주인이 신경 안 쓰는 집은 늘 새 종업원이 들어와 실수 잦고 큰소리 나며 심지어 손님 앞에서 자기들끼리 싸우기도 한다.

|

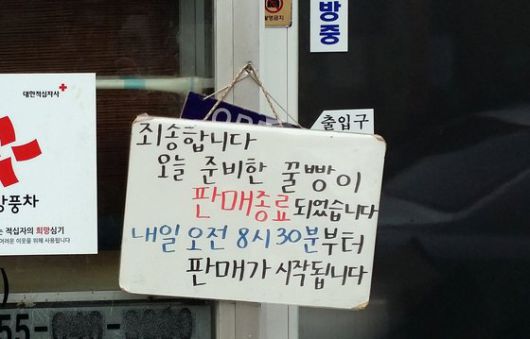

인터넷의 정보를 맹신하지 않는 한 다른 지역을 여행하면서 맛집 찾는 건 참 힘든 일이다. 그럴 때는 그 곳 사람들이 자랑스러워 하는 음식을 맛보는 게 현명한 방법일 것 같다. [사진 박헌정] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

둘째, 늘 바깥에서 사 먹는 월급쟁이가 찾아가는 식당은 가격과 맛에 있어 평균 이상이다. 특히 지방에선 시청, 군청, 우체국 같은 관공서와 금융기관 직원들이 잘 안다. 수협의 한 지인은 “단위조합 총무과장이 늘 조합장과 같이 움직이니 맛집을 많이 안다”고 귀띔해주었다. 예전에는 시청, 군청이 중심지에 자리 잡고 있어 그 앞에 가면 식당 찾기가 쉬웠는데 요즘은 새 청사를 지어 외곽 멀리 나간 곳이 많아 좀 애매하다.

셋째, 자신 없으면 그 지역 대표 음식을 먹어보는 것도 보람 있다. 그게 여행답지 않은가. 통영이나 목포까지 가서 굳이 피자나 육개장을 먹겠다는 사람도 있지만, 다른 지역에는 별로 알려지지 않았어도 현지인이 애정과 자부심을 갖는 음식을 경험해보는 건 어떨까.

|

맛집의 정의도 참 다양하다. 퓨전으로 새롭게 창조되는 맛이 있고 수수하게 다가와서 더 좋은 맛도 있다. 싸고 푸짐한 일명 ‘가성비’ 맛집도 있고, 마음 편한 분위기도 맛집이라고 한다. ‘맛집’은 생각할수록 어려운 말이다. [사진 박헌정] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

넷째, 메뉴의 구성과 가짓수도 중요하다. 중국 음식처럼 같은 재료가 여기저기 조합되면 당연히 메뉴가 많겠지만 한식집 메뉴가 삼겹살, 백숙, 생선회, 돈가스처럼 맥락 없이 펼쳐지면 어느 것 하나 기대되지 않는다. 또 단일메뉴인 곳도 불안하다. 전에는 전문성과 장인정신을 느꼈는데 요즘은 장사에 의욕이 없어 그러는 집도 많은 것 같다.

끝으로, 그 지역 출신 친구나 동료에게 물어봐야 소용없다. 고향 떠난 지 수십 년, 기억나는 건 학교 정문 앞 분식집뿐이다.

|

맛있는 식당, 분위기 있는 카페, 지역 별미 등 먹고 마시는 것이 자연스럽게 우리 일상의 한 가운데 관심사가 되어버렸다. [사진 박헌정] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

나 역시 식당에 대한 일반적인 고정관념에서 자유롭진 않다. ‘기사 식당은 음식 솜씨 있다’, ‘특산지에선 저렴하게 실컷 먹을 수 있다’, ‘허름함=전통’, ‘연세 드신 주인은 조미료 안 쓴다’, ‘비싼 음식을 주문해야 주인이 고마워한다’ 같은, 허약한 논리임을 알면서도 쉽게 바뀌지 않는 것들이다. 그러니 역시 ‘고정’관념이다.

이상은 지방 여행 다니면서 얻은 내 느낌과 경험이다. 물론 이것도 편협한 경험치일 수 있다. 그래도 한번 참고해주시면 좋겠다.

박헌정 수필가 theore_creator@joongang.co.kr

|

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.