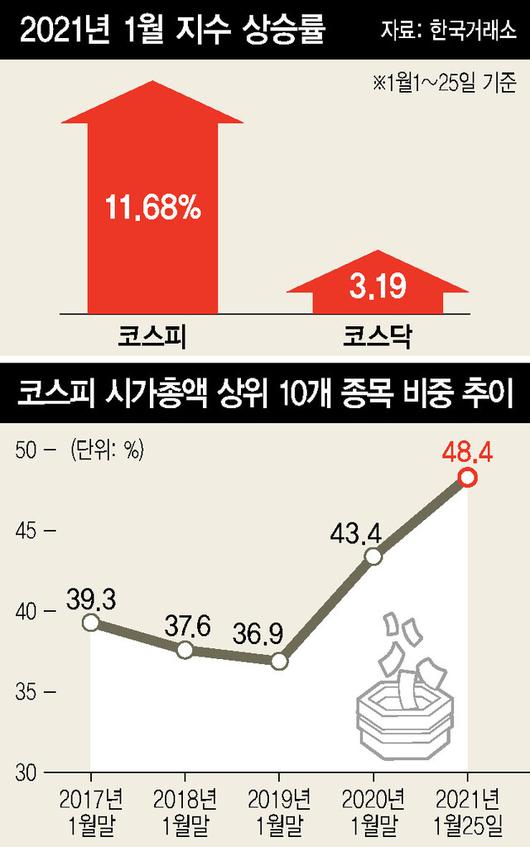

올들어 11.68% 상승

코스닥은 3.19% 그쳐

코스피 상위 10종목 비중 절반

“시중에 돈이 워낙 많다 보니

잘 알려진 주식에 투자 몰려”

|

코스피가 3200을 돌파한 25일 오후 서울 영등포구 여의도 KB국민은행 스마트 딜링룸에서 직원이 전광판에 표시된 코스닥 지수와 코스피를 지켜보고 있다. 연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

빛이 센 만큼 그늘이 짙다. 한국 경제 전체 판에서 볼 땐 상대적으로 양지쪽인 주식시장에도 양극화의 진한 그림자가 드리워져 있다. 1부 리그인 유가증권시장(코스피) 중심으로 활기를 띠고 2·3부 리그인 코스닥·코넥스 쪽은 상대적으로 부진하다. 아랫목에 해당하는 코스피시장 내부에서도 최상위권으로 투자가 쏠려 새해 들어 격차가 커졌다.

올해 들어 25일까지 코스피지수는 11.68% 올랐다. 코스닥 상승률은 3.19% 수준이다. 이 기간 코스피는 지수 3000선을 넘어 장중 3266.23(11일)까지 치솟을 정도로 열기를 띠었다. 코스닥지수는 25일 1000선에 바짝 근접했지만(999.3) 상승률(1.97%)에서 코스피(2.18%)에 미치지 못했다. 이날 코스피는 전 거래일보다 68.36 오른 3208.99에 마감해 사상 처음 3200선을 넘어섰다.

지난해에 이어 올해도 개인 투자자 중심의 주식 순매수 분위기에 힘입어 코스피시장의 시가총액은 25일 2212조원으로 불었다. 작년 말 1981조원에 견줘 10% 이상 늘었다. 같은 기간 코스닥시장 시가총액은 386조원에서 400조원으로 3% 남짓 증가했다. 제3시장인 코넥스 시장은 5조6천억원에서 6조원으로 늘었다. 상승률로는 7~8%로 코스닥 쪽보다 높지만 절대 액수가 워낙 작다. 덩어리가 가장 큰 코스피 쪽이 상승률마저 높아 격차가 더 크게 벌어졌다.

|

※ 이미지를 누르면 크게 볼 수 있습니다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

코스피시장 내부의 쏠림 현상도 올해 들어 더 심해졌다. 개인 투자자들의 자금이 삼성전자를 비롯해 각 업종을 대표하는 대형주 위주로 몰리면서 대형주가 강세장을 주도했다. 대형주 중에서도 상위 10개 종목의 비중이 압도적으로 커져 전체의 절반에 이른다. 25일 현재 삼성전자(533조7천억원)를 비롯한 코스피 상위 10개 종목의 시가총액은 1071조8천억원으로 코스피 전체 시총 2212조1천억원의 48%를 차지하고 있다. 이 비중은 2000년대 초반 한때 60%를 넘었다가 2000년대 중반 이후론 30% 선에 머물렀다. 지난해부터 40%를 넘어섰고 올해 들어 40% 후반대로 한 단계 더 높아졌다.

이종우 주식 칼럼니스트는 “업종 대표주들이 이렇게 동시에 움직이는 것은 1994년, 1995년 이후 20~30년 만에 처음 보는 것 같다”며 “시중에 돈이 워낙 많다 보니 쉽게 사고 쉽게 팔 수 있는, 잘 알려진 주식에 투자가 몰리고 있기 때문”이라고 풀이했다.

주식을 직접 사고파는 열풍 속에서 간접투자(펀드)는 침체 분위기를 벗어나지 못하고 있는 것 또한 증시 양극화의 한 단면이다. 금융투자협회 통계를 보면, 공모펀드 주식형 설정원본은 22일 현재 63조9천억원이다. 작년 말 61조7천억원에서 소폭 늘었지만, 2019년 말 72조3천억원에도 한참 못 미치는 수준이다.

금투협회 자산운용부문 신동준 대표는 “공모펀드 전체 규모는 새해 들어 늘어나고 있지만, 주로 (단기 자금 성격인) 엠엠에프(MMF) 증가 때문”이라며 “주식형 펀드의 침체 추세가 바뀌었다고 하기엔 이르다”고 말했다. 신 대표는 다만, “‘불마켓’(강세장)이 계속될지 알 수 없고, 직접투자식 자산 관리의 위험성이나 수고로움을 고려했을 때 간접투자 쪽이 늘어날 필요성과 가능성은 있다고 본다”고 말했다.

김영배 기자 kimyb@hani.co.kr

▶더불어 행복한 세상을 만드는 언론, 한겨레 구독하세요!

▶코로나19 기사 보기▶전세 대란 기사 보기

[ⓒ한겨레신문 : 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.