|

애플, 구글, 페이스북, 아마존... ‘빅4’로 불리는 미국의 IT기업들이다. 그러나 ‘유튜브’ ‘페이스북’ 등의 서비스 시장은 이미 ‘지구’이며 사업 영역 또한 현대문명 전반이라 해도 과언이 아니다. 전자 상거래부터 자율 주행, 인공지능, 로보틱스, 메타버스, 보건·의료 영역에까지 손을 뻗고 있다. 이들은 어떻게 지구를 지배하는 IT공룡이 됐을까?

이들 기업은 ‘혁신의 아이콘’으로 인식돼 왔다. 인터넷 부흥의 핵심인 검색 엔진, 현대인의 생활 양식을 바꾼 스마트폰, 비대면 교류의 혁명인 사회관계망서비스(SNS)를 선도적으로 도입하고 이끌었다. 그러나 워싱턴포스트는 21일(현지시간) ‘혁신’이 아닌 ‘거대한 인수·합병’을 이들의 성장 비결로 꼽았다.

■“특허·재능·기술을 인수·합병”

워싱턴포스트는 지난해 10월 미 연방 하원 사법위원회가 이들 4개 회사의 시장 지배력과 인수 전략을 조사해 내놓은 보고서를 토대로 이들의 성장 전략을 분석했다. 신문은 “이들 회사는 세계에서 가장 강력한 테크 공룡이 되기 위해 수십년에 걸쳐 수백건에 달하는 인수·합병을 해왔다”고 했다. 이어 “본래의 사업 영역에서 시장 지배자가 된 다음 새로운 사업 분야에 진출해 인수·합병으로 수익선을 다변화하거나 경쟁자를 앞지르는 식”이었다고 했다.

아마존의 ‘IMBd’ 인수, 애플의 ‘Beat Electronics.’ 인수, 구글의 ‘모토로라’ 인수 등 굵직한 인수·합병 사례는 이미 알려져 있다. 그러나 워싱턴포스트는 “핵심은 중요한 특허나 재능있는 기술자를 보유한 소규모 스타트업을 인수·합병한 것”이라고 했다. 이를 통해 ‘아이튠즈’와 같은 시장을 선도하는 상품들이 출현할 수 있었다는 것이다.

■아마존

|

출처: 워싱턴포스트 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

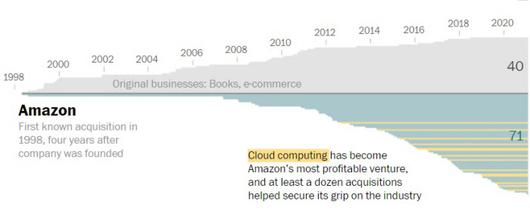

1994년 아마존은 온라인 서점으로 출발했다. 그러나 이내 ‘종합 상사’로 변모한다. 2010년대 아마존은 전자 상거래 분야에서만 ‘Zappos’ 등 31개의 기업을 집어삼켰다. 2012년부터는 클라우드 컴퓨팅 관련 기업들도 인수하기 시작해 2020년까지 13곳 가량을 사들였다. 현재 이 분야는 아마존의 영업이익 중 59%를 창출하고 있다.

2017년엔 식료품 시장에 진출하기 위해 ‘Whole Food Market’을 인수했다. 2018년부터는 ‘사물 인터넷’ 분야의 강자가 되기 위해 가정용 라우터 제조업체 ‘Eero’와 보안 업체 몇 곳을 인수했다.

요즘은 보건·의료와 자율 주행 자동차 관련 기업들을 집중적으로 인수하고 있다. 또 웨어러블 로봇 등 로보틱스 분야에도 투자를 시작했다. 워싱턴포스트 집계에 따르면 아마존은 창업 후 지금까지 본래 사업 영역에서 40건, 새 사업 분야에서 71건 등 약 131건의 인수·합병을 진행했다.

■애플

|

출처: 워싱턴포스트 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

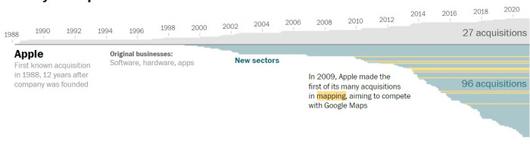

애플은 4개 기업 중 가장 역사가 오래된 만큼 인수·합병의 역사 또한 길다. 1976년 설립된 애플은 1988년부터 소프트웨어 업체들을 인수해왔다. 그리고 이 회사들은 애플이 지난 2008년 선보인 ‘앱스토어’의 토대가 됐다. 이때부터 애플의 영업이익은 기하급수적으로 증가한다. 2010년엔 미군이 개발해 민간에 전용한 음성 인식 시스템 ‘Siri’를 인수했다. 이는 애플의 ‘가상 비서’의 시조가 됐다. 2013년 한 해에만 15개의 회사를 인수했으며 이후에도 2020년까지 14곳의 인공지능과 음성인식, 안면인식, 가상 비서, 머신러닝 분야의 스타트업 들을 추가로 사들였다.

또 2014년에는 음원 스트리밍 업체 ‘비트 일렉트로닉스’를 인수했다. 이는 ‘아이폰’과 ‘앱스토어’의 생태계에 새로운 수익원으로 자리잡았다. 또 같은 해 건강 추적 기능을 탑재한 ‘애플 워치’를 발표하고, 2016년부터 2018년까지 3곳의 보건 관련 업체를 인수하면서 보건·의료 분야에도 진출했다. 워싱턴포스트의 집계에 따르면 애플은 창업 후 지금까지 본래 사업 영역에서 21건, 새 사업 분야에서 96건 등 약 117건의 인수합병을 실시했다. 애플의 시가총액은 지난해 8월 기준 2조달러로 세계에서 가장 비싼 기업이 됐다.

■페이스북

|

출처: 워싱턴포스트 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

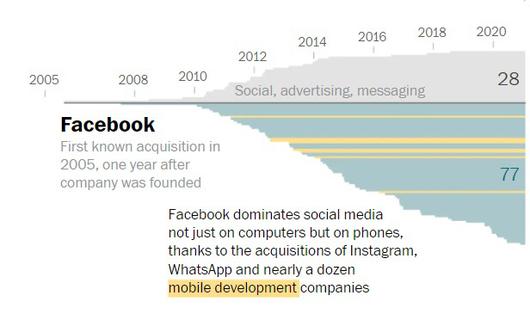

페이스북은 다른 3개 회사에 비해 인수·합병 건수가 상대적으로 적다. 워싱턴포스트에 따르면 창업 후 지금까지 약 89건 정도의 인수·합병을 실시했다. 그러나 ‘특허’를 가진 기업에 대해서 만큼은 다른 기업들보다 노골적이었다.

페이스북은 2010년 ‘Friendster’를 인수했다. ‘Friendster’는 페이스북보다 4년 먼저 SNS 서비스를 선보인 회사다. 페이스북은 당시 ‘Friendster’의 SNS 관련 특허 단위당 200만 달러가 넘는 금액을 지불했다. 특허를 노린 인수·합병은 SNS 시장에서의 페이스북의 독점적 지위를 가능케 한 요인 중 하나다. 미국 상위 5대 사회관계망서비스 및 메시지 플랫폼 중 4개가 페이스북 소유다.

2012년엔 인스타그램을, 2014년엔 WhatsApp을 인수했다. 같은 해 VR(가상현실) 기기 제조업체 ‘오큘러스’를 인수하면서 ‘메타버스’에 기반한 차세대 비대면 사회관계망 구축에 시동을 걸었다.

■구글

|

출처: 워싱턴포스트 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

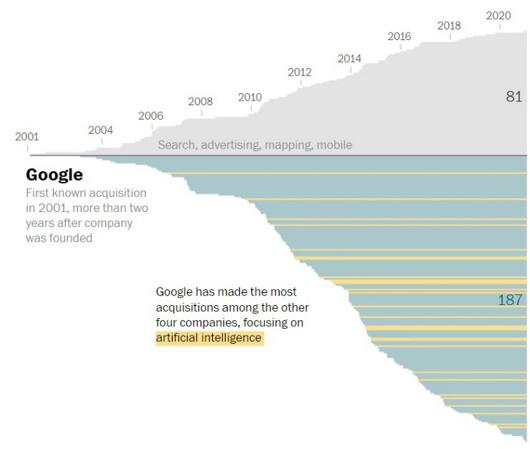

1998년 설립된 구글은 인수·합병을 통한 성장의 가장 대표적인 예다. 워싱턴포스트에 따르면 지금까지 실시한 인수·합병이 약 268건에 달한다. ‘구글 Docs’부터‘구글 어스’에 이르기까지, 구글의 모든 서비스에는 적어도 한 건 이상의 인수·합병이 관계돼 있다. 본 사업인 검색 엔진 분야도 인수·합병을 통해 발전했다. ‘데자뉴스’와 ‘아웃라이드’ 같은 다른 검색 엔진 업체들을 인수해 사업을 공고히 했다.

2000년대 중반엔 수십만 개의 웹사이트에 광고를 게시해주는 ‘더블클릭’ 등 온라인 광고 관련 기술들을 사들였다. 그리고 이 기술들은 구글의 주요 수입원이 되고 있다. 미국에서 발생하는 온라인 광고 수익의 37%가 구글 몫이다. 2위는 페이스북으로 22%다.

2005년엔 모바일 스프트웨어 업체인 ‘안드로이드’를 인수했다. 차후 인터넷의 중심이 데스크톱에서 스마트폰으로 이동하면서 지금의 구글이 될 수 있는 토대가 됐다.

2006년 온라인 동영상 서비스 업체 ‘유튜브’를 사들였다. 당시 인수 금액이 무려 16억달러에 달해 세간을 놀라게 했다. 그러나 지금 유튜브는 구글에 3주마다 16억달러의 수익을 안겨주고 있다.

2011년엔 ‘모토로라’를 인수했다. 모바일 관련 특허를 대거 취득함으로써 안드로이드 운영체제를 사용하는 스마트폰 제조사들이 애플이나 마이크로소프트 등이 제기하는 특허 소송을 방어할 수 있게 했다.

또 2007년부터 지금까지 인공지능 관련 업체 30곳 이상을 인수했다. 여기엔 ‘알파고’를 개발한 ‘딥마인드’도 포함돼 있다.

구글의 입수·합병은 현재 주력 업종의 전환에 초점이 맞춰져 있다. 자율주행 자동차 분야는 아직 수익을 내지 못하고 있지만 클라우드 컴퓨팅 분야는 이미 수십억달러 규모의 새로운 수입원으로 자리 잡았다.

■‘복제하고, 인수하고, 제거하라’

구글 대변인은 워싱턴포스트에 “우리가 수년에 걸쳐 추진한 인수·합병은 투자를 촉진하고 혁신과 성장을 가속화하며 소비자에게 혜택을 주었다”면서 “우리가 진행한 인수·합병 대상 대부분은 더 적은 비용으로 더 빨리 성장할 수 있도록 우리가 투자한 소규모 기술회사”라고 했다. 워싱턴포스트도 “구글의 서비스가 대부분 무료이며 인공지능 기술 등은 생명을 구하는 의료발전으로 이어질 수 있다”고 했다.

그러나 워싱턴포스트는 “여러 시장에서의 구글의 강력한 시장 지배력 때문에 새로운 회사가 생겨나 구글과 경쟁하는 것을 상상하기 어렵다”며 “일부에선 이들 기업의 인수·합병이 ‘혁신’이 아닌 ‘시장 통제’, 즉 ‘복제하고, 인수하고, 제거하라’는 원칙에 따라 경쟁자를 제거하는 데 초점이 맞춰져 있다고 비판한다”고도 전했다.

박용필 기자 phil@kyunghyang.com

▶ [인터랙티브] 나의 탄소발자국은 얼마?

▶ 경향신문 바로가기

▶ 경향신문 구독신청하기

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.