늙은이(老子) 8월이 솟는다. 솟는 것이 아름답다. 땅에서 솟고, 물에서 솟고, 나무에서 솟고, 사람에서 솟고, 하늘에서 솟는 그 모든 것들의 솟구침이 어여쁘다.

새싹이 돋고, 이슬이 맺히고, 꽃잎이 나고, 얼이 깨고, 감아 도는 빛이 터지는 세계는 얼마나 찬란한가! 솟고 솟아서, 오르고 올라서, 곧이 곧장 올바로 선 것들이 다시 맺히고 환하게 열려 휘몰아 내리는 돌고 돎의 이 밝돌의 돌돌 돌아가는 길의 다사리는 또 얼마나 사랑스러운가! 모두 다 말하게 하고, 모두 다 살리어 내는 다사리의 한울 뜻을 알음알이로 알맞이해야 한다. 저로만 살지 않는, 늘 삶의 저 이룰 나위가 바로 여기에 있을 터. 하늘땅이 길고 오랠 나위 있는 건 오롯이 스스로 저절로의 있는 그대로의 열린 길을 따름이리라.

길은 ‘ㄱ’과 ‘ㅣ’와 ‘ㄹ’의 세 뜻이 하나로 갈마든 것이다. 갈마들어 새 말 새 뜻이 되었다.

‘ㄱ’은 오행의 나무(木), 계절의 봄(春), 방위의 동쪽(東)이다. 다석은 하늘이 땅을 그리워하는 글자라고 했다. 학산 이정호는 <훈민정음의 구조원리-그 역학적 연구>(아세아문화사, 1975) 60쪽에서 초성기본음의 평면도를 원방각으로 뭉쳐 그린 뒤, 아음(牙音) ‘ㄱ’은 수생목(水生木)이라 밝혔다. 물 나니 나무, 물 솟아 나무!

‘ㅣ’는 하늘땅사람(天地人)의 ‘사람’이다. 이정호는 “ㅣ의 자형을 살펴 볼 때 ㅣ는 머리를 위에 두고 발을 아래에 두어 직립하여 있는 인간이라는 것을 알 수 있다. 즉 하늘을 이고 땅에 서서 위로는 하늘의 중심에 통하고 아래로는 땅의 중심에 사무쳐서 철두철미 수직으로 서 있는 인간”이라 그렸다. 다석은 머리를 하늘에 두고 사는 사람이 하늘을 머리에 이고(崇天) 있는 것이라 했다.

‘ㄹ’은 쉬지 않고 흐르는 것이다. 낳고 낳고 되고 되고 이루고 이루는 글자다. 이정호는 “우리말의 라발(喇叭) 랄라리 흔들다 떨다 등에 ㄹ이 들어 있음”이 주목할 만하다고 했다. 나팔이 내는 소리에 ‘ㄹ’이 들어 있단 얘기다.

참알줄(道德經)의 길은 그 스스로 참이며 얼이다. 그 변화무쌍한 참얼의 길은, 동쪽 하늘로 솟은 머리 ‘ㄱ’을 꼿꼿이 들고 세운 사람 ‘ㅣ’가 하늘땅 가운데로 통하고 사무쳐서 쉬지 않고 흐르는 ‘ㄹ’이다. 랄라리 흔들고 떨면서 가고 도는 것이다. 그 길의 뜻은 도(道)를 파자 한 것과 다르지 않다. 머리(首)는 처음이며 앞의 뜻이니 ‘ㄱ’과 같다. 쉬엄쉬엄 걸어가는 발(辵)은 달리고 또 뛰어넘기도 한다. ‘ㅣ’와 ‘ㄹ’이 그 뜻으로 하나다.

솟구침은 틔어 돋고 열려 맺히고 솟아오르고 터져 깨고 감아 도는 빛이 환하게 폭발하는 것이다. 날마다 이제 예 여기 오늘 하루하루 치솟아 새로 사는 삶으로 돌아가는 것이 바로 길이다. 길은 단 한순간도 머무른 바 없고 거스르지도 않는다. 어제의 길이 오늘의 길도 아니어서 이제로 오시는 새 길은 랄라리 흔들고 떨며 돌아서 온다. 돌아 돌면서 휘몰아쳐 오고, 짐짓 조용히 고요히 잠잠한 듯해도 그 속은 듬직하게 거부할 수 없는 큰 힘으로 밀려온다. 때때로 불안하고 두려운 것이 새로 오는 앞날의 길이다. 뒷길은 지나가서 뚜렷하나 앞길은 보이지 않아서 쿵쿵이다. 어디서 어떻게 어떤 모습으로 오실까?

그 길을 닮은 것이 물이다. ‘ㅁ’은 오행의 흙(土)이고, 계절의 솟음(旺季), 방위의 가운데(中)를 뜻한다. 치우침 없이 왕성하게 솟구치는 온갖 것들의 바탕이다. 길과 물에 모두 ‘ㄹ’이 있으니 흥미롭지 않은가! 하늘로 머리 둔 이가 꼿꼿이 가는 길의 바탕이 곧 물이라는 사실을 잊지 않아야 한다! 8월이 솟구침의 뜻을 안으로 품고 있는 이유다. 자, 8월의 글월로 든다.

|

|

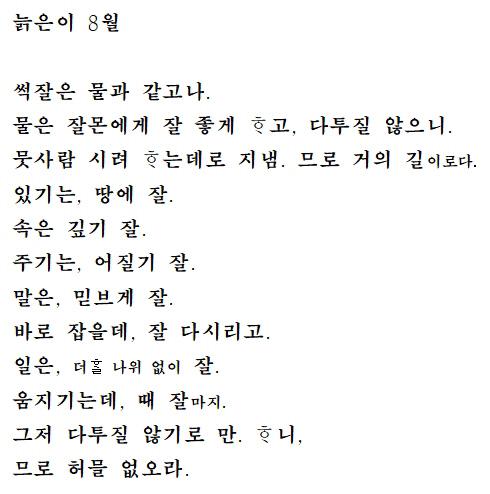

종이배를 타고 은하를 건너는 중이다. 은하에 물은 없고 검은 빛의 은비늘이 넘실거리며 흐른다. 닝겔, 은하에서 온, 2014, 연필 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

어린님과 떠돌이만 보인다. 다른 이들은 어디에 있을까? 둘은 하얀 조각배를 타고 은하를 건너는 중이다. 은하에 물은 없고 검은 빛의 은비늘이 넘실거리며 찰랑찰랑 흐른다. 빛 알갱이 튀는 수천 수만의 비늘에서 넘실거리는 강물 소리가 장엄하다. 배는 실오라기 한 줄을 타고 솟구쳐 별빛을 탄다. 별빛 흐르는 은하수가 뚜렷한데 그 사이 사이 끝없어 어딘지 모른다. 그때 사슴뿔이 뒤늦게 나타나 배에 올랐다.

|

어린님 : (되새김하듯 시행을 읊조린다. 말이 나아가지 못하고 입안에서 맴돈다.) 썩잘(上善)을 모르겠어. 도대체 썩잘이 뭐야? 무엇이어서 물과 같다는 거야. 썩, 잘, 물, 같. 썩잘을 풀어줘.

사슴뿔 : (바로 받아서 말을 잇는다.) “아주 썩 잘했어.”, “썩 좋아졌어.” 이럴 때 쓰는 말이라네. ‘썩’은 보통의 정도보다 훨씬 뛰어나다는 뜻이라네. 또 “썩 나오지 못해!”라고 할 때는 지체 없이 빨리라는 뜻이고. 허허 참, 이것 참!

다석이 썩잘이라고 한 것은 ‘아주 뛰어난 잘’을 뜻한다네. 줄여 ‘뛰어난 잘’로 보아도 되겠지. 이때 중요한 것이 ‘잘’이라네. 아주 뛰어나다는 뜻의 ‘썩’은 그저 ‘잘’을 추켜올리는 말이니까 말이야. 그러니 풀어 말하면 아주 뛰어난 ‘잘’은 물과 같다는 얘기라네.

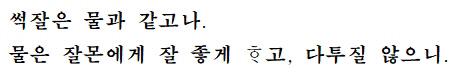

그 뒤에 바로 물이 잘몬(萬物)에게 좋게 잘하고 다투질 않는다 했으니 ‘잘’의 뛰어남도 그와 같다고 보아야 한다네. 물과 썩잘, 썩잘과 물. 이 둘의 뜻이 길의 뜻으로 안겨서 풀어진다네. 얼쑤~

|

물이 잘몬에게 잘하고 다투질 않는다 했으니 잘의 뛰어남도 그와 같다, 닝겔, 너를 기다려, 2021, 연필,수채 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

어린님 : (은하의 검은 빛무리를 보면서) 그렇구나. 썩잘로 보니 물이 보여. 물은 다투질 않거든. 물은 흐르고 흘러 돌고 돌아서 갈 뿐 막히지도 않아. 늘 그 자리인 듯 보여도 새 물이 아닌 적 없어. 아래로 낮게 아래로 낮은 자리 찾아 힘차게 몸 섞어 바다를 이뤄. 흐르는 그 사이 사이 없이 있는 물방울이 하늘로 오르고 올라 비로 내리지. 내릴 때는 이곳저곳이 따로 없어. 높고 낮은 데를 가리지 않지. 생명을 솟구치게 하는 힘이 돼. 하늘땅 오가며 돌고 돌아. 그러면서 또 빈탕한데를 가득가득 채워. 하나하나의 얼숨으로 가온찍기하는 바탕이 물이야.

|

|

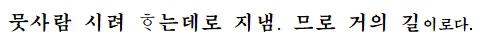

마른 씨알을 단박에 깨는 도끼가 물이야. 죽은 듯 긴 마른 잠을 자는 씨알을 뒤흔들어 깨우지,닝겔, 낯설은 공간, 2018, 연필 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

떠돌이 : (뱃머리에 서서 조각배가 나아가는 곳을 본다.) 마른 씨알을 단박에 깨는 도끼가 물이야. 죽은 듯 긴 마른 잠을 자는 씨알을 뒤흔들어 깨우는 힘이야. 마른 땅에서 마른 잠 자는 마른 씨알을 깨고 터트려야 솟구치지. 물은 번개처럼 꽂혀서 씨알을 깨워! 깨트려! 뒤흔들어! 하고잡 없이 흐르고 흘러도 온갖 것들의 참올(眞理) 올발라의 하고잡을 들깨우지. 마른 흙을 쑤시고, 흙에 파묻혀 몸을 숨긴 물고기도 화들짝 놀래키지. 그래야 솟구쳐!

물은 부드러운 듯 날카롭고, 낮게 엎드려 솟아오르며, 막힌 것을 가만두지 않고, 고인 것을 끝끝내 밀고 밀어내. 누른다고 눌러지지 않아. 가둔다고 가둬지지도 않아. 흐르면서 하늘로 솟고 땅으로 스미니 돌고 도는 숨돌의 돌돌이 그친 적도 없어. 그러니 물이 씨알 깨움이야. 참올의 씨알은 물로 일어서.

씨알 가는 곳이 낮게 흐르는 자리야. 낮게 흐르고 흐르면서 때때로 이빨을 드러내고 엎드려 들고 일어서지. 씨알을 업신여기면 큰 물결로 밀어내고 새 자리 틀어. 씨알 깬 자리는 새 생명으로 한 가득이야. 물이 흐르는 자리, 씨알이 흐르는 자리는 똑같아.

물은 ‘있없’으로 번갈고 되돌며 한 꼴 차림이야. 길의 꼴이 빈탕한데 있듯이 물도 ‘있없’의 꼴로 돌고 돌아. 위아래로 기웃 흘깃거리면서 소리울림이 맞아 어울리지. 그러니 앞뒤 따르는 참올의 숨돌이 그대로야. 온갖 짓을 하고도 거짓 하고잡이 없고, 낳아도 갖지 않아. 무얼 하고도 저를 믿어라 하지 않고, 이루고도 갖지 않으며 심지어 붙어있지도 않아. 그래서 늘 새 자리지. 스스로 저절로 있는 그대로의 새 자리.

물길을 터야 씨알도 터. 뭇사람들이 싫어하는 자리로 흘러 트는 것이 물길이야. 거기에 썩잘의 씨알 깨움이 있고 길이 있어. 씨알을 뭇사람으로 무시하지 말라고. 씨알이 흘러 낮은 자리로 돌아가는 것은 솟구쳐 오르기 위해서야. 참!

|

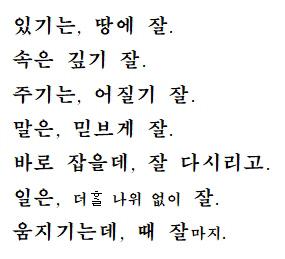

물은 있없으로 번갈고 되돌며 한 꼴 차림이야. 길의 꼴이 빈탕한데 있듯이 물도 있없으로 돌고 돌아. 닝겔, 몸 속에 핀, 2004, 드라이포인트 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

사슴뿔 : (떠돌이의 말을 귀 기울여 듣다가…) 허허 참, 이것 참! 떠돌이가 숨을 텄다네. 얼숨을 틔웠다네. 물의 뜻을 파고들어 길의 참올을 깨트렸다네. 길이 있는 곳에 씨알이 있으니 씨알 깨움의 싱싱한 일름(命)이 알짬(精)을 채워 속알(德) 열매 맺는 가득 그득이네. 그것이 바탈(性) 사르는 불꽃이라네. 얼쑤~ 좋다~

물을 두고 유연하다느니, 겸손하다느니, 현명하다느니, 깨끗하다느니, 포용이 크다드니, 끈기가 있다드니, 신비하다드니 하는 말들의 추상이 다 깨지네. 물의 한쪽을 보고 뜻을 기울이면 물이, 길이 아니라네. 허허 참, 이것 참!

물은 휘몰아치는 번개라네. 이제 예 여기를 단박에 찍어내는 도끼라네. 죽어 잠든 제나(自我)를 흔들어 들깨우고 화들짝 놀래는 하늘 숨이라네. 스미는 순간 꼼짝없이 사로잡혀 참을 여는 생명의 숨찬 얼숨이라네. 한 모금으로 부셔질 수밖에 없는 무지 막강의 돌돌돌 가온찍기라네. 세차게 들이밀어 고인자리를 뚫어버리는 새 날 새 뜻의 하루 오늘 지금 예 여기 시퍼런 ‘솟구침’이라네.

썩잘은 물과 같아서 이 솟구침의 놀라운 사건이 씨알 깨움으로 이어진다네. 물로 깨 캐 낸 씨알 속 참꼴에 얼이 있다네. 곧이 곧장 얼줄로 틔운 제소리의 참나가 있다네. 그 참나가 늘 오늘로 이어이어 예 있는 하늘 모심의 얼나라네. 그러니 썩잘은 힘찬 얼김 얼숨의 물이요 길이요 생명이로다. 얼쑤!

어린님 : (다음 시행을 노래 부르듯 낭독한다.)

|

사슴뿔 : (어린님의 낭독이 끝나자 뒤를 잇는다.) 얼김 얼숨이 터진 씨알 속 참꼴의 참나는 어떻게 살아야 하나. 허허 참, 이것 참!

늙은이는 일곱 뜻을 살피라 말하네.

깨 캐 낸 씨알 참나 있어 땅에 잘이요,

땅에 잘이니 가온찍기로 속은 깊기 잘이요,

속 깊어 잘이니 베풀기는 어진하늘 잘이요,

어진하늘 잘이니 말은 미쁘게 잘이요,

말 믿어 잘이니 올바로 다스림 잘이요,

잘 다스리니 일은 더할 나위 없이 잘이요,

일 나위 없으니 움직여도 때가 잘 맞네.

스스로 저절로의 물길이요.

길의 텅텅 빈 속알 알짬이라.

얼쑤~

어린님 : (사슴뿔의 뒤를 잇는다.) 좋다~ 씨알이 따르는 물, 물이 따르는 길, 길이 따르는 하늘로 돌고 도는 꼴이야. 씨알이 참나로 사는 꼴의 올바름이 보여. 스스로 저절로의 때는 늘 잘 맞춰 돌아가지. 그 돎의 참올을 사는 것이 늘이겠지? 늘로 사는 삶이 물의 썩잘이고. 아, 물꼴의 솟구치는 힘이 참 단단해.

|

낮에 엎드렸다가 치솟는 씨알의 꼴은 그늘이야. 죽고 죽어 숨을 돌리는 흰그늘의 씨알 깨움을 봐. 닝겔 우연의 두께, 2004, 드라이포인트 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

떠돌이 : (조각배가 은하수를 타고 뱅뱅 돌면서 아래로 내려온다.) 아래로 흐르고 흐른 물의 속이 치솟아 솟구쳐 오르고 올라 다시 내리는 돌고 돎의 마땅한 올바름의 속을 봐. 그 속의 씨알 꼴을 봐. 낮게 엎드렸다가 치솟는 씨알의 꼴은 그늘이야. 씨알이 낮게 흘러 다시 하늘로 솟구치는 돌고 돎의 밝돌은 감고 감아서 도는 검빛의 흰 자리로 환하지. 그 흰 자리 하나하나가 다 씨알 목숨이 진 자리야. 부딪히고 깨지고 흩어지면서 밀어내는 씨알의 물길은 산알 틔우는 생명의 알갱이로 가득해. 물방울에 날개를 달고 물새로 날아올라도 다시 죽고 죽어 숨을 돌리는 흰 그늘의 씨알 깨움을 봐야지. 하늘 모심은 제나를 부수고 죽이고 깬 자리에 들어서는 가온찍기의 얼숨이야. 그 참나의 얼숨이 되기 위해서 씨알은 낱낱으로 부서지는 거야. 온통으로 돌아가는 거야. 부서지고 돌아가서 다시 오시는 님으로 길을 트는 거라고. 그래야 님의 참꼴 참나의 얼줄이 보여. 씨알로 서지 않으면 결코 솟구칠 수 없어. 솟구친 자리의 씨알은 서로 다투질 않아. 텅 비어서 환빛의 얼나로 섰으니 허물도 없지. 물길이 모두 씨알의 길은 아냐. 씨알은 싸우면서 가고 맞서면서 가고 갈라 치면서 가고 섞여서 가고 뒤돌아 돌듯이 부딪혀서 흘러. 우렁차게 세차게 다투면서 쏟아지고 부서져 흩어져도 다시 모여들지. 그래서 씨알은 바라고 바래.

땅에 잘 있기 바라고,

깊이 잘 들기 바라고,

어진하늘 잘 주기 바라고,

미쁜 말 잘하기 바라고,

다스림 잘 바로잡기 바라고,

일은 더할 나위 없기 바라고,

움직여 때 잘 맞추기 바래.

씨알 바람의 꼴이야.

|

사슴뿔 : (배에서 내린다.) 스스로 저절로 있는 그대로 솟구쳐 곤두선 참나는 다투질 않는다네. 그 참나의 꼴이 물이라네. 길이라네. 썩잘이라네. 아주 뛰어난 잘의 꼴이라네. 잘, 잘, 잘, 모든 것이 뛰어나게 잘 돌아가는 참올의 꼴이 길의 참꼴이라네. 허허 참, 이것 참! 그러니 어디 허물이 있단 말인가! 허허 참, 이것 참!

어린님 : 그 참꼴의 썩잘이 물이니, 그 물의 길을 터서 8월을 다시 새겨볼까?

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

김종길은

다석철학 연구자다. 1995년 봄, 박영호 선생의 신문 연재 글에서 다석 류영모를 처음 만났는데, 그 날 그 자리에서 ‘몸맘얼’의 참 스승으로 모셨다. 다석을 만나기 전까지는 민중신학과 우리 옛 사상, 근대 민족 종교사상, 인도철학, 서구철학을 좇았다. 지금은 그것들이 모두 뜨거운 한 솥 잡곡밥이다. 함석헌, 김흥호, 박영호, 정양모, 김흡영, 박재순, 이정재, 심중식, 이기상, 김원호 님의 글과 말로 ‘정신줄’ 잡았고, 지금은 다석 스승이 쓰신 <다석일지>의 ‘늙은이’로 사상의 얼개를 그리는 중이다.

닝겔은

그림책 작가다. 본명은 김종민이다. 대학에서 철학을, 대학원에서 일러스트레이션을 공부했다.<큰 기와집의 오래된 소원>, <소 찾는 아이>, <섬집 아기>, <워낭소리>, <출동 119! 우리가 간다>, <사탕이 녹을 때까지> 등을 작업했다. 시의 문장처럼 사유하고 마음을 움직이는 그림으로 독자들과 만나는 작가다.

김종길 다석철학 연구자

▶ [뉴스레터] 식생활 정보, 끼니로그에서 받아보세요!

▶ [뉴스레터]교양 레터 ‘인스피아’로 영감을 구독하세요!

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.