|

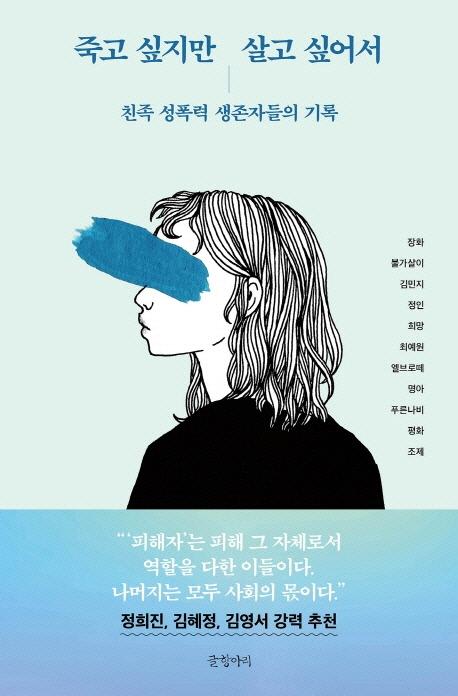

죽고 싶지만 살고 싶어서

최예원 외 지음 | 글항아리 | 256쪽 | 1만5000원

“저 기억하세요? 쉼터에서 글쓰기 수업 같이 했던 예원이예요.”

그대는 한 번씩 전화를 걸어 안부를 전했습니다. 잊지 못하죠. 수업에서 과제를 매번 넘치는 분량으로 제출했고 그것도 모자라 잠 못 드는 새벽이면 글을 쓴다며 노트 두 권을 내보였습니다. 육필로 눌러쓴 신음하는 활자들을 보며 저 말들이 머지않아 노트 밖으로 용솟음치겠구나 짐작했답니다.

올 초 친족성폭력생존자들과 같이 글을 쓰고 있다고 그대가 오랜만에 전갈을 주었는데 지난여름 책이 나왔더군요. <죽고 싶지만 살고 싶어서>. 책 날개에서 11명의 필자 중 아는 이름을 찾아내곤 반가웠습니다. 그런데 저자 소개글이… 미술치료, DBT행동치료, 조울증 약물치료, 집단 심리치료 등을 받고 있다고 되어 있었죠. 1999년생 여성의 자기 소개가 심리치료 이력으로 채워진다면, 이보다 더 정치적인 사안이 있을까요.

|

서문에 몇 가지 사실이 나옵니다. 한국성폭력상담소 상담 통계에서 친족 성폭력은 매년 15% 비율을 차지하고, 그대와 같은 아동청소년 피해자는 30%나 됩니다. 열 명 중 세 명의 딸들이 ‘핏줄’로부터 해를 입습니다. 즉 아빠, 오빠, 남동생, 할아버지, 사촌 같은 ‘혈육’이 해를 가한다는 뜻이죠. 친족 성폭력은 전혀 이상한 일이 아니고 평범한 폭력인데도 그 오래된 평범함으로 은폐가 가능했던 것입니다.

피해자의 경험을 믿지 않는 사회에서 생존자는 고립됩니다. “그날 엄마는 왜 처음부터 말하지 않았냐며 모두 내 잘못이라고 했다.” 예원이 글에도 썼듯이, 다른 필자의 엄마들도 피해 사실을 터놓는 딸에게 각본처럼 똑같은 대사를 읊어댔습니다. “그래도 가족인데 어떻게 하겠니?” “그래도 아빠인데 어떻게 하겠니?”

고시원에서 첫 자취를 시작했다는 그대의 글로 천천히 들어갔습니다. 어린이영어학원 보조교사로 레스토랑으로 유흥업소로 전전하다가 콜센터로 근무지를 옮겼지만 “마치 사람들의 분노를 받아내는 변기통이 된 기분”이 되어 나와야 했고 간호조무사 학원을 다니다가 포기하고 다시 유흥업소에서 큰 돈을 벌지만 “예상대로 우울증이 찾아왔고 죽을 만큼 외로워” 그만두었다며 이렇게 썼습니다.

“사람이 무섭고 어떤 일이든 어렵다는 것은 똑같았다. 사람들은 밤에 일하는 이들을 더럽다고 욕했지만 내가 보기에는 다 비슷했다. 다를 바 없는 사람들끼리 서로 욕하고 경멸하는 모습이 우습게 느껴졌다. 화류계가 오히려 더 낫다고 생각하는 부분은 적어도 돈이 되는 여자에게 친절하고 잘 대해준다는 점이었다. 필요에 의해 계산적으로 대한 것이지만 적어도 친절은 느낄 수 있었다.”

선의 없는 세상, 기적 같은 생존의 서사 틈에 그대는 지나가듯 터놓았습니다. 작가가 되고 싶은 꿈도 있었다고. 내가 겪은 일이 결코 거짓이 아님을 가족과 다른 생존자들에게 글로 알리고 싶었는데 그러기에는 물질적 토대나 재능이 부족했다고요. 저는 말해주고 싶어요. 자신의 비극과 약점을 직시하는 글은 아무나 쓰지 못하는데, 그 힘과 용기를 예원이 가졌다고요. 그래서 그대의 글은 가부장제의 권력 구조를 고발하는 성폭력피해생존자의 탄원서이자 청년노동잔혹사가 담긴 르포로 읽힙니다.

우리가 처음 봤을 때 예원은 고등학생이었죠. 5년 후 저자가 되어 사인을 청하는 제게 이렇게 써주었죠. ‘따뜻한 마음으로 좋은 인연을 이어가주시는 작가님께’, 저보고 좋은 사람이라고 했습니다. “원래 사람은 잠깐씩 보면 다 좋아.” 나는 말했고 “짧게 봐도 무례한 사람도 많아요.” 그대는 말했죠. 일터나 단체에서 여러 어른들을 접해보니 그렇다면서요. 저는 겸손한 척 아는 척 말한 게 또 부끄러웠습니다.

<죽고 싶지만 살고 싶어서>는 여러모로 배움이 큰 책이었습니다. 당사자의 글을 통해 이제야 성폭력피해생존자의 뜻을 제대로 안 것 같습니다. “생존자가 약자일 수는 있지만 약한 사람은 아니다. 단순히 피해자가 아니다. 이 자리에 오기까지 있는 힘을 다해 달려온 전사들이다. (…) 몹쓸 짓을 당한 게 아니라 많은 일을 겪은 것이다. 왜 이런 것을 성적인 것으로만 보려 하나. 누군가가 내 경계를 함부로 침범한 일이다. 나의 자율성을 무시한 행동이다.” 정인의 말은 잘 외워두었다가 성폭력 피해자라면 동정부터 하는 이들에게 전해주려 합니다.

‘매달 마지막주 토요일 친족성폭력 공소시효 폐지를 위한 1인 시위(매마토)’에 예원도 참여했다고 근황을 전했죠. 11월엔 저도 갔습니다. ‘친족성폭력피해자 생존기념축제-죽은 자가 돌아왔다’에 생존자 50여 명이 모여 발언하고 도심 복판을 활보하며 외쳤습니다. “생존자가 여기 있다.” “이상한 정상가족 필요 없다.” “이제 그만 죽자, 나와 같이 말하자!”

그 장면의 일부로 선 저는 ‘자기 안의 두려움이 머무는 곳에서 앎의 깊은 원천을 찾아낸 여성은 자기 자신을 바꿈으로써 사회도 바꾼다’는 말을 체감했습니다. 이날만큼은 “살아 있는 동안 한 번쯤은 정말 편안한 잠을 자고 싶다”는 생존자가 평안한 밤을 보내길 바랐습니다. 우리 잘 자고 잘 먹고 가급적 ‘덜한 고통’ 속에 살다가 또 만납시다. 독자로서 예원의 글을 기다립니다.

은유 작가

▶ [뉴스레터] 식생활 정보, 끼니로그에서 받아보세요!

▶ [뉴스레터]교양 레터 ‘인스피아’로 영감을 구독하세요!

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.