|

벤 버냉키 전 Fed 의장(左), 제롬 파월 현 Fed 의장(右) |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

“미 연방준비제도(Fed)의 뒤늦은 대응은 실수였다.”

2006년부터 8년간 Fed를 이끌었던 벤 버냉키 전 Fed 의장이 제롬 파월 현 의장에 직격탄을 날렸다. 16일(현지시간) 신간 『21세기 통화정책』의 출간을 앞두고 뉴욕타임스(NYT)와 경제매체 CNBC 등과 한 인터뷰에서다.

버냉키는 CNBC가 ‘Fed가 언제 인플레이션(물가 상승)에 대응한 조치를 해야 했는지’를 묻자 “복잡한 문제”라고 즉답을 피하면서도 “그들(Fed)도 (뒤늦은 대응이) 실수였다는 점에 동의할 것”이라고 말했다. 돈줄을 죌 시기를 놓쳐 인플레이션을 부추겼다는 뜻이다.

블룸버그 통신은 버냉키의 발언에 대해 “앨런 그린스펀 전 의장과 재닛 옐런 전 의장(현 미 재무부 장관)이 (Fed를 향한) 비판을 피하기 위해 애쓰고 있다는 점을 고려하면, 전임 Fed 의장이 후임자를 공개적으로 비판하는 것은 극히 이례적”이라고 보도했다.

버냉키는 파월의 Fed가 대응 시기를 놓친 이유 중 하나로 ‘긴축 발작 우려’를 꼽았다. Fed가 긴축의 고삐를 당기면 각국 경제와 금융 시장이 흔들릴 것을 걱정했다는 것이다. 이는 본인이 직접 경험한 바다. 2008년 세계금융위기 당시 양적완화(QE)를 본격화하며 ‘헬리콥터 벤’으로 불리던 버냉키가 ‘테이퍼링(자산매입 축소)’을 시사하자 전 세계 금융시장은 요동쳤다.

|

그래픽=김현서 kim.hyeonseo12@joongang.co.kr |

버냉키는 “파월은 2013년 당시 Fed 이사였고, 긴축 발작은 그에게 불쾌한 경험이었을 것”이라며 “파월이 (시장에) 가능한 많은 경고를 미리 주면서 (긴축 발작을) 피하기 원했을 것이고, 점진적인 대응책을 펼친 것이 지난해 중순 인플레 압력에 더 빨리 대응하지 못한 이유 중 하나였을 것”이라고 분석했다.

하지만 Fed가 ‘실기(失期)’하면서 결국 물가를 잡는 데도 실패하고 스태그플레이션(경기 침체+인플레이션) 가능성만 키웠다는 게 버냉키의 진단으로 보인다.

그는 NYT 인터뷰에선 “양호한 시나리오로도 경기 둔화는 불가피하다”고 밝혔다. 이어 “앞으로 1~2년간 성장률이 낮아지고 실업률은 약간 올라가고 인플레이션은 여전히 고공 행진하는 시기가 있을 것”이라며 “이를 스태그플레이션이라고 부를 수 있을 것”이라고 말했다.

그는 빠른 속도로 오르는 물가가 정치적 이슈로 비화할 수 있다는 전망도 했다. 그는 “실업은 일부 사람에게 큰 영향을 미치지만 대부분 개인적으로 실업자가 아니기 때문에 크게 반응하지 않는다”며 “하지만 인플레이션은 모든 사람에게 영향을 미친다”고 말했다. 버냉키는 그러면서도 “파월이 볼커처럼 극단적인 수단을 쓰지 않고 물가를 달랠 수 있기를 희망한다”고 NYT에 강조했다.

버냉키 발언이 알려진 이 날 기술주 중심의 미국 나스닥은 142.21포인트(1.20%) 떨어진 11662.79로 거래를 마쳤다. S&P 500은 15.88포인트(0.39%) 떨어진 4008.01을 기록했다.

거센 물가 오름세를 잡기 위해 Fed가 지난 3월과 지난 5일(현지시간) 기준금리를 각각 0.25%포인트와 0.5%포인트를 인상했지만, 고삐 풀린 물가의 질주를 막기에는 Fed의 대응이 역부족이란 우려가 이어지고 있다.

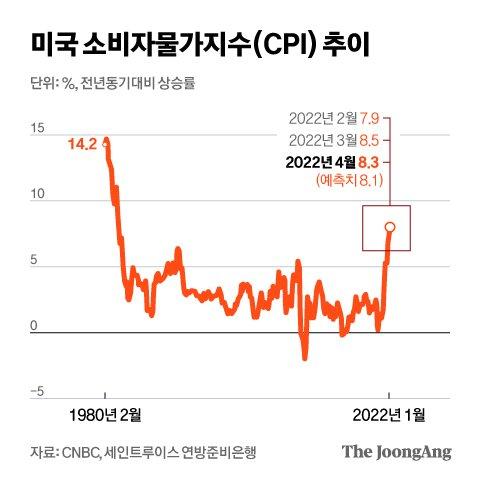

파월이 경기 연착륙을 낙관하며 자이언트 스텝(기준금리 0.75% 포인트 인상)에 선을 그었지만, 4월 미국 소비자물가지수(CPI·전년동기대비)가 8.3% 뛰며 지난 3월(8.5%)에 이어 두 달 연속 8%대 상승률을 이어가자 시장의 불안감은 더 커지고 있다.

Fed 내부에서도 강도 높은 긴축을 요구하는 목소리가 계속 나온다. 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 지난 13일 연설문에서 “오는 9월 미 연방공개시장위원회(FOMC)까지 인플레이션에 대한 월별 수치가 하락하면 금리 인상 속도가 느려질 수 있지만, 인플레이션이 완화되지 않으면 더 빠른 금리 인상 속도가 필요할 수 있다”고 밝혔다.

윤상언 기자 youn.sangun@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!

ⓒ중앙일보(https://www.joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.