|

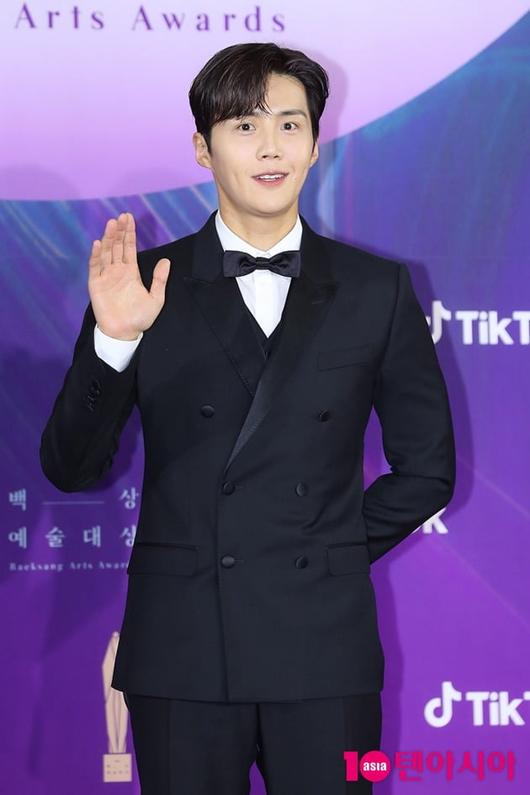

사진=텐아시아DB |

≪우빈의 조짐≫

우빈 텐아시아 기자가 연예계에서 일어나거나 일어날 조짐이 보이는 이슈를 짚어드립니다. 객관적 정보를 바탕으로 기자의 시선을 더해 신선한 이야기를 전달합니다.

김선호 이름 앞에 배우가 붙는 다면 뒤에는 '낙태 종용(남)'이란 꼬리표가 남는다. 그가 연예계를 은퇴하더라도 과거에 있었던 사실을 지울 순 없다.

김선호는 지난해 사생활 논란을 겪고 시청자 눈앞에서 사라졌다. 전 여자친구의 임신과 낙태 폭로, 팬덤의 유난스러웠던 옹호, 인성 영업을 시도하다 역효과가 나버린 언론 플레이. 여론이 잠잠해질 날을 고대하며 숨을 죽인 김선호다.

김선호의 연기에 대한 열정은 자숙기간에도 이어졌다. 방송에만 나오지 않았을 뿐 영화 '슬픈 열대'를 촬영했고, 연극 무대로 다시 돌아가 팬들을 만날 준비했다. 1년이 채 되지 않는 그의 공백기는 '자숙기간'이란 간판을 달기에는 여전히 분주했다.

|

사진=텐아시아DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

김선호가 복귀 무대로 택한 것은 연극무대다. 기본으로 돌아간다는 의미보다는 아직은 따끔한 대중에 시선이 그를 브라운관이 아닌 극무대에 서게 만들었다. 파렴치한으로 몰린 김선호를 TV로 복귀 시키기에는 방송국들은 여전히 부담스럽다.

복귀 방송을 하는 제작진의 그의 허물에 대해 털고 가야 하는 부담을 져야 한다. 그 과정에서 전 여자 친구와의 낙태 등의 얘기를 짚고 넘어갈 수 밖에 없다. 세상이 바뀌었어도 공중파 방송국이 다루기엔 무거운 주제다.

방송국은 결국 갑(甲)인 시청자의 뜻을 살필 수밖에 없다. 국민 전체를 시청자로 보는 프로그램이 여론을 거스르면서 김선호를 섭외하는 위험을 질 이유가 없다. 리스크를 지기엔 김선호가 명연기를 선보이는 대배우가 아니란 점 역시 대중매체를 통한 복귀가 어려워 보이는 점이다.

|

사진=텐아시아DB |

결국 김선호는 제한된 선택지를 받았다. 대중이 아닌 팬덤만으로도 성과가 나올 수 있는 연극 무대가 그의 선택. 총 250석의 소극장 연극이라 티켓 매진도 쉬웠다. 김선호의 인스타그램 팔로워만 820만 명이니 팬들이 예매에 달려들어도 매진은 금방일 터다. 대중의 비난에도 아랑곳 하지 않고 사수대를 자처하던 그의 팬덤은 여전히 굳건해 보인다.

김선호 출연 회차는 매진됐다. 연극 매진 소식은 '티켓 파워'로 잘 포장됐다. 낙태 폭로가 나오고 본인 사과했을 때도 지지를 보냈던 팬덤이었으니 매진은 충분히 예측할 수 있는 결과였다.

연극판에서 시작한 배우였으니 '초심으로 돌아간다'는 허울 좋은 명분도 그의 어깨엔 얹쳐 졌다. 현장에서 맞는 열성팬들의 지지는 의기소침해진 그가 자신감을 찾는데도 도움이 될 것이다.

하지만 250장 티켓을 팔았다고 여론이 뒤집힌 건 아니다. 팬들 눈엔 대스타 김선호일 지라도 대중에게 김선호는 낙태를 종용한 배우일 뿐이다. 무서운 점은 그의 복귀를 쌍심지를 켜고 반대하지도 않는다는 점이다. 무관심이다.

김선호의 화제성이 떨어진 건 뉴스 랭킹만 봐도 알 수 있다. 지난해 10월 김선호의 사생활 논란이 불거졌을 때 2주 가까이 그의 이야기로 도배됐던 연예 뉴스. 9개월 뒤 종종 김선호의 이야기가 기사화되도 관심을 주는 건 팬들 뿐이었다.

|

사진=텐아시아DB |

어쩌면 잊히거나, 무관심해지길 바랐는지도 모른다. 김선호는 오는 20일 연극 프레스콜에 참석해 무대 시연과 함께 취재진과 작품에 대한 이야기를 나눈다. 논란 9개월 만의 공식석상.

투자비용이 높은 영화에 사생활 이슈로 영화가 묻히는 피해를 주는 것보다 티켓 걱정 없는 연극에서 이슈를 털고 가겠다는 심산인가. 얄팍한 계획이긴 해도 무슨 말을 할 지 궁금하긴 하다.

선택지는 2개다. 연극이 주목받아야 하니 사생활과 관련된 질문은 받지 않겠다고 하거나, 논란의 연예인들이 으레 그랬듯 부끄럽다, 좋은 연기로 보답하겠다는 말을 하거나. 안타까운 건 두 가지 선택지 모두 대중 매체로 김선호를 복귀시킬 수 있는 답이 될 수 없다는 점이다.

우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.