|

당시 문체부와 대한체육회는 부랴부랴 체육계 폭행, 성폭행 근절안을 내놨다. 성폭행은 물론 중대한 성추행도 영구 제명 징계를 내릴 수 있도록 처벌을 강화했다. 하지만 1년6개월이 지난 현재 달라진 것은 없다. 체육계 시계는 여전히 2019년 1월8일에 멈춰있다.

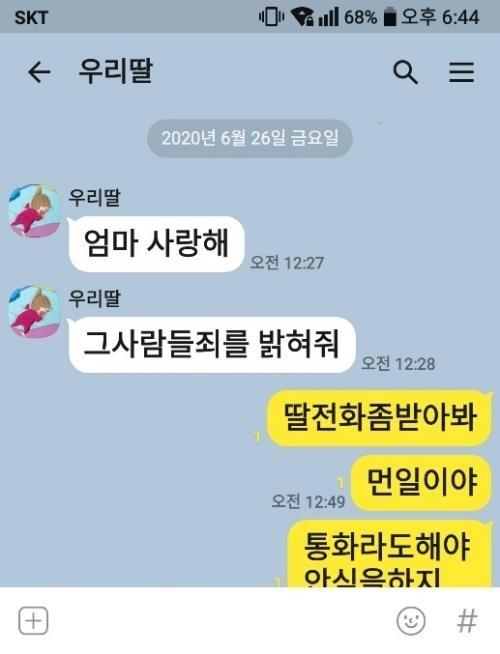

트라이애슬론(철인3종) 국가대표 출신 故 최숙현은 지난 26일 소속팀 지도자 등의 가혹행위에 못 이겨 극단적인 선택을 했다. 최숙현은 전 소속팀 감독과 팀 닥터로부터 상습적인 폭행과 가혹 행위를 당했다고 토로했다. 최숙현은 어머니에게 ‘엄마, 사랑해. 그 사람들 죄를 밝혀줘’라는 문자메시지를 남기고 세상을 떠났다.

체육계 폭력 사건은 어제 오늘 일이 아니다. 심석희 외에도 유도 선수 신유용이 코치에게 성폭행 및 폭행을 당했다고 폭로하는 등 체육계에서는 미투 운동이 이어졌다. 스피드 스케이팅 금메달리스트 이승훈도 후배를 폭행해 1년간 자격 정지 징계를 받았다.

매번 체육계에서 폭행 사건이 불거질 때마다 대한체육회 등은 선수 보호 조치를 철저히 하겠다고 밝혔다. 가해자는 엄벌하고, 피해 선수를 위한 보호 장치를 마련하겠다고 약속했다. 하지만 여전히 악습은 남아있고 폭력행위가 만연하다는 게 이번 사건으로 확인됐다.

체육계에서 내놓은 제도들은 실효성이 낮은 게 현실이다. 충북 진천선수촌 안에 선수 인권 상담실은 현역 국가대표만이 이용할 수 있고, 대한체육회가 운영하는 스포츠인권센터 역시 서울 한 곳에만 있어 지방에 있는 선수들은 실질적으로 사용하기도 어렵다. 모든 체육인이 보호받기 어려운 실정이다.

선수들을 위해 마련된 인권센터들은 이번 사건을 통해 여태 제 기능을 하지 못했던 것으로 나타났다. 최숙현은 올해 2월 대구지방경찰청과 검찰청, 4월 대한체육회 클린스포츠센터, 6월 대한철인3종협회에 차례로 피해를 호소했다. 하지만 각 기관들은 적극적으로 조사에 나서지 않았다. 만일 이들이 조금만 최숙현의 목소리에 귀를 기울였다면 비극적인 일은 발생하지 않았을지도 모른다.

가해자들에 대한 ‘솜방망이 처벌’은 체육계의 폭력 재발 원인으로 지적된다. 대한체육회를 비롯한 연맹과 협회는 사건사고가 발생할 때마다 신고센터를 확대하거나 스포츠윤리센터 등을 설립하면서 대책을 내놓았다. 하지만 지난 2월 감사원 보고서에 따르면 조사기간에 발생한 징계안 104건 중 33건이 징계 기준보다 낮은 수위에서 처분이 이뤄졌다. 특히 33건 중 4건은 선수 폭행과 관련됐지만 징계가 ‘출전정지 3개월’, ‘경고 및 사회봉사 30시간’ 등에 머물렀다. 해당 비위 내용은 징계의 하한선이 자격정지 등 1년이다. 가해자들이 계속 체육계에서 활동할 수 있는 이유다.

상황이 이렇다보니 피해자들이 2차 피해를 보는 일도 비일비재하다. 운동을 계속하기 위해선 인맥과 학연으로 똘똘 뭉친 체육계 카르텔에 순응할 수밖에 없는 구조다.

실제 최숙현의 동료들은 지난 6일 서울 여의도 국회의사당 소통관에서 열린 기자회견에서 “선수 생활 유지에 대한 두려움으로 숙현이 언니와 함께 용기 내어 고소를 하지 못한 점에 대해 숙현이 언니와 유가족에게 죄송하다는 말씀을 드린다”며 “운동을 그만두지 않는 이상 대회장에서 계속 가해자들을 만나고, 보복이 두려워 고소를 하지 못하는 상황에서 진술인 조사 이후에는 훈련을 하지 못할 정도로 불안감까지 느꼈다”고 털어놨다.

지금도 체육계 그늘 곳곳에서는 최숙현과 같은 피해자들이 고통에 신음하고 있을지 모른다. 기존과 같은 시스템이 유지된다면 제2의 심석희, 제3의 최숙현이 계속해 나올 수밖에 없다. 상황을 타개하기 위한, 보여주기식 해결책이 아닌 구조 자체에 대한 본질적인 개선이 시급하다. 체육계 내부에서 철저한 반성과 각성을 통해 뿌리박힌 병폐를 없애려는 노력을 기울여야 한다.

박양우 문체부 장관은 지난 6일 국회 문체위 전체회의에서 “스포츠윤리센터의 실효성을 위해 특별사법경찰제도를 도입할 수 있도록 관련법 개정을 추진하겠다”고 밝혔다. 또 박 장관은 "이번이 체육 분야의 악습을 바꿀 수 있는 마지막 기회"라면서 진정한 체육문화를 만들기 위해 최선을 다하겠다고 말했다. 또한 지역 체육 기관들은 제2의 최숙현 사고가 나오지 않도록 관리 감독을 강화하겠다는 입장이다.

kch0949@kukinews.com

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.