|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

첫 번째는 기사 한 꼭지에 들어가는 사진의 수다. 기자들이 여러 장의 사진을 붙이는 추세다. 특히 해외축구 카테고리에서 5장 이상 현장 사진이 들어간 기사를 자주 접한다. 한두 장 사진만 넣던 과거와 확실히 다른 변화다.

글자로만 빽빽하게 채운 기사보다 훨씬 읽기 편하다. 현장 사진은 기사에 생동감을 불어넣는다. 독자 입장에서 대단히 긍정적인 변화다. 모바일 환경에선 더더욱 그렇다.

반대로 수긍하기 힘든, 희한한 변화도 있다. 기사 제목이 너무 길어지고 있다. 이걸 기사 제목이라고 부를 수 있을까 고개를 갸우뚱거리게 만든다.

눈에 띄는 기사 몇 꼭지를 찾아 제목 글자 수를 세어 봤다. 놀랍게도, 띄어쓰기 포함해 100자가 넘어가는 것도 있었다.

▲ '환상 탈압박+40m 드리블 돌파+경기 MOM' 이강인 결승골 시작점+마페오 헤더골 폭발! 마요르카 4경기만 승리, 무기력한 카디스 1-0으로 잡았다 (83자)

▲ '인터밀란, 잘 만났다' B·실바 POM '원맨쇼' 멀티골+아칸지 알바레즈 쐐기골 폭발! 대승 맨시티 2년만 UCL 결승 진출, 수비 '와르르' 대붕괴 R·마드리드 4-0 박살냈다 (101자)

▲ '챔스+정규리그+슈퍼컵 모두 승리, 밀란더비 새 역사썼다' 제코 '환상' 발리 결승골+미키타르얀 쐐기골 폭발! 인터밀란 UCL 준결승 1차전 완승, 나폴리 꺾었던 AC밀란 2-0 완파 (102자)

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그래서 관련 키워드 여러 개를 있는 대로 끌어와 덕지덕지 붙여 놓은, 이렇게 긴 제목을 좋은 제목이라고 말하기는 어렵다. 독자들이 볼 때 한눈에 들어오지도 않는다.

그런데도 누가 누가 길게 쓸 수 있는지 내기라도 하는 것처럼, 여러 매체에서 여러 기자들이 기형적으로 긴 제목의 기사를 내고 있다. 이런 제목이 점점 늘어나는 추세라는 게 무척 안타깝다.

사진을 여러 장 붙이고, 제목을 길게 뽑는 데는 이유가 있다. 최근 들어 기자들이 '이렇게 써야 네이버 메인에 잘 올라간다'는 결론을 내렸기 때문이다.

네이버 스포츠 면은 인공지능 AI가 기사 배열을 결정해 편집한다. AI가 자체 기준에 따라 좋은 기사라고 판단한 기사를 눈에 잘 띄는 자리에 배치한다.

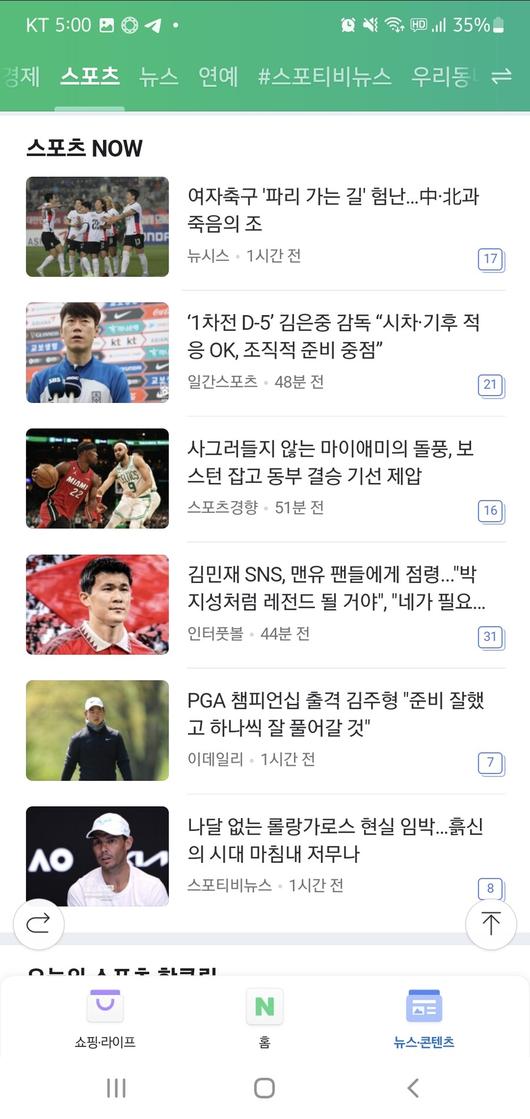

네이버 모바일의 경우, '스포츠 NOW' 6꼭지 중 하나로 잡혀야 높은 조회수(PV)를 기대할 수 있다. 조회수는 매체 수익과 비례한다. '스포츠 NOW'에 올라간 기사와 그렇지 못한 기사는 조회수에서 큰 차이를 보인다.

꼭 수익만 생각하지 않더라도, 기자들은 자신의 기사가 많은 독자들에게 읽히길 바란다. 자신의 기사에 대한 자부심이 있는데, 메인에 노출되지 않아 그저그런 기사로 묻히는 걸 원하지 않는다.

그래서 요즘 기자들은 조회수를 높이기 위해 수험생처럼 네이버 AI를 연구한다. AI의 기준에 들어맞는 기사 형식을 고민하고 노출 시점을 결정하는 전략을 짜는 것이 스포츠 기자들의 주된 업무 중 하나가 됐다.

네이버가 AI 편집 기준을 공개하지 않으니, 여러 실험을 통해 나름의 결론을 도출하는 수밖에 없다. 동료들끼리 실험 결과를 공유하는 '집단 지성'의 힘을 빌리기도 한다.

최근 내린 결론이 바로 '사진은 많이, 제목은 길게'인 것이다.

네이버 AI의 알고리즘은 좋은 기사를 선별하기 위한 장치다. 아직 불완전한 기술로 최대한 독자들에게 편의를 제공하기 위한 네이버의 노력도 충분히 이해한다.

하지만 지금의 AI 편집 기준은 독자들에게 좋은 기사를 뽑아 제공한다는 원래 목적과 거리가 있다는 것을 지적하고 싶다. 오히려 기형적인 부작용이 나타나는 것이 아쉽다.

가장 큰 문제는 '좋은 기사'를 거를 만한 능력을 AI가 갖고 있는지를 신뢰하기 어렵다는 사실이다.

네이버 AI의 알고리즘의 핵심 기술 중 하나는 '클러스터링(clustering)'이다. 클러스터링은 '유사성 따위의 개념을 바탕으로 데이터를 몇 개의 그룹으로 분류하는 기법을 통틀어 이르는 말'이다.

손흥민이 PL에서 골을 넣었다면, 여러 매체에서 관련 기사를 쏟아 낸다. 네이버 AI는 일정 시간에 '손흥민 골'로 묶을 수 있는 여러 기사가 나오면, 이를 화제의 이슈로 파악하고 클러스터링 한다. 그다음 그중 가장 좋다고 판단한 기사를 '스포츠 NOW' 대표 기사로 올린다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

네이버 AI는 비슷한 키워드로 여러 매체에서 기사를 써야, 그 이슈가 중요하다고 판단한다. 즉 클러스터링은 이슈 대응에 특화돼 있다.

반면 다른 경쟁 매체에서 쓰지 않은, 독창적인 기획 기사는 '스포츠 NOW'에 올라갈 확률이 높지 않다. 3일 밤낮 공을 들여 써 봤자, 네이버 AI는 자신의 입맛에 맞지 않는 기사들을 외면한다. 스포츠 기자들이 자신의 관점을 갖고 기사를 잘 쓰지 않는 이유다. 결국 이슈 대응에만 주력하는 결과를 낳았다.

네이버는 불완전한 AI로 실험을 계속하면서 독자들이 좋은 기사를 접할 기회를 빼앗고 있는 것은 아닌지 자문해야 한다.

스포츠 매체에도 네이버 정치·경제·사회·문화 등 일반 매체에게 주어진 자율 편집권을 부여하는 것이 더 낫다는 의견들이 나온다. 결국 '좋은 기사'를 많이 쓰는 매체를 독자가 자발적으로 선택할 수 있도록 해야 한다. 그래야 속도와 정확성, 여기에 독창성과 참신한 시선이 평가 기준으로 여겨져 매체 간 경쟁이 건강해진다.

빠른 이슈 대응과 더불어 기획 탐사 기사가 늘어나야 지금의 스포츠 매체 위기를 벗어날 수 있다.

한동안 여러 장의 사진이 붙은, 제목이 긴 기사를 많이 볼 수 있을 것이다. 독자들이 이러한 기사를 정말로 유익하다고 판단하고 있는지, 적극적인 설문조사도 필요하다.

<저작권자 ⓒ SPOTV NEWS. 무단전재 및 재배포 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.