공유킥보드 불법주차가 사회적 문제로 떠오르면서 이를 견인하는 과정에서도 잡음이 일고 있다.[사진=뉴시스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

# 공유킥보드 불법주차가 사회 문제로 떠올랐습니다. 길가에 아무렇게나 주차돼 있는 공유킥보드가 도시 미관을 해치는 것은 물론, 각종 사고로 이어질 수 있다는 이유에서입니다. 이를 해결하기 위해 서울시 등 지자체에선 공유킥보드를 집중적으로 단속하고 있습니다. 지금까지 13만대에 달하는 공유킥보드가 견인됐죠.

# 문제는 이 과정에서 잡음이 끊이지 않고 새어 나오고 있다는 점입니다. 불법주차 견인을 판단하는 건 지자체 직원의 소관입니다만, 자세히 들여다보면 일개 용역업체가 판단하고 있는 건 아닌지 의심이 드는 부분이 적지 않습니다. 공무원이 아닌 용역업체가 견인 여부를 결정하는 게 아니냐는 겁니다.

# 실제로 견인업체의 불법견인 문제는 심각한 수준입니다. 지난해에만 9개 업체가 영업정지 및 경고를 받았는데, 실제 불법견인은 그보다 더 많을 가능성이 높습니다. 이 문제를 어찌해야 좋을까요? 눈엣가시인 공유킥보드를 한 대라도 더 많이 치우는 게 능사일까요? 아니면 조금 더디더라도 확실한 절차를 밟아가며 처리하는 게 좋을까요?

# 더스쿠프가 공유킥보드 불법주차 논란 속으로 들어가봤습니다. 더스쿠프 심층취재 '전동킥보드 불법의 덫' 1편입니다.

그러던 어느 날, 외근에 나선 A씨는 화들짝 놀랐습니다. 몇시간 전에 주차해 둔 공유킥보드가 그새 사라졌기 때문입니다. 그 자리엔 종이 한장만 덩그러니 놓여 있었습니다. 그건 '계고장'이었는데, 다음과 같은 내용이 담겨 있었습니다. "…전동킥보드를 주정차 위반 장소에 주차했다…." 쉽게 말해 A씨가 불법주차를 했다는 겁니다.

전기로 작동하는 전동킥보드가 대중화한 지 6년이 흘렀습니다. '킥고잉' '지쿠' 등 일정 금액을 내면 전동킥보드를 빌려주는 '공유킥보드' 업체들이 2018년을 기점으로 우후죽순 등장하면서 관련 시장도 성장을 거듭했죠. 한국교통연구원에 따르면 전동킥보드·전동스쿠터 등을 포함한 국내 퍼스널모빌리티(PM) 시장 규모는 2016년 6만대에서 2022년 20만대로 6년 새 3.4배가 됐습니다.

[일러스트=게티이미지뱅크·더스쿠프 포토] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

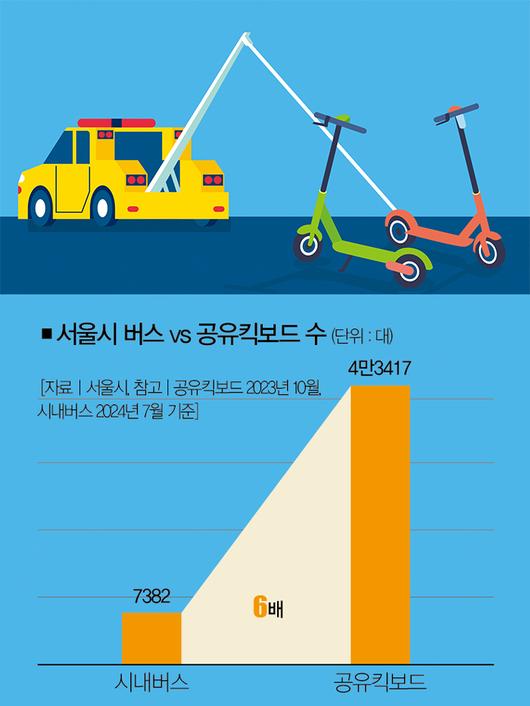

도심을 누비는 전동킥보드 수도 부쩍 늘었습니다. 특히 서울시가 그렇습니다. 서울시의 자료(2023년 10월 기준)를 보면, 주요 공유킥보드 업체 5곳은 서울시에서만 전동킥보드 4만3417대를 운영하고 있습니다. 서울시 시내버스(7382대·7월 기준)보다 6배 더 많은 수치입니다. 여기에 일반 시민이 보유한 전동킥보드까지 합치면 그 수는 훨씬 더 많을 겁니다.

이 때문인지 서울시의 전동킥보드 주차 문제도 도마에 올랐습니다. 서울시 홈페이지의 민원 창구에 접속해 보면, '전동킥보드가 도시 미관을 해친다' '불법 주차한 전동킥보드를 견인해 달라' 등의 민원이 적지 않습니다.

물론 서울시에 전동킥보드 전용 주차장이 있긴 합니다만, 그 수가 191개소에 불과합니다. 공유킥보드 업체도 앱을 통해 이용자에게 주차를 금지한 구역을 안내하고 있긴 합니다만, 이 역시 불법주차를 근절하기엔 역부족인 듯합니다.

전동킥보드 주차금지구역도 꼼꼼하게 분류했습니다. 기존은 보도·차도 구분지역, 지하철역 출입구 5m 이내, 버스 정류장이나 택시 승강장 5m 이내, 횡단보도 3m 이내, 점자블록 위 또는 교통약자 엘리베이터 진입로 등 5개 구역이었는데, 지난 6월 어린이·노인·장애인 보호구역을 추가했습니다.

이곳에 주·정차할 경우 즉시 견인되며 전동킥보드 소유주에게 견인료(4만원)와 보관료(30분당 700원) 명목으로 최대 54만원까지 부과됩니다. 서울시가 이 제도로 적발한 전동킥보드 불법주차 건수는 어마어마합니다. 지난해 10월 최인호 더불어민주당 국회의원(당시)이 서울시로부터 받은 자료에 따르면, 견인제도를 시행한 2021년 7월부터 지난해 9월까지 서울시가 견인한 전동킥보드 건수는 12만9131건에 달합니다.

엄격해진 전동킥보드 규제

구체적인 방법은 이렇습니다. 먼저 시민들로부터 민원을 받은 구청 단속 요원이 불법 주차한 전동킥보드에 '1시간 내에 전용주차구역으로 이동하라'는 내용의 계고장을 부착합니다. 1시간이 지나도 기기가 재배치되지 않으면 견인업체가 견인 후 비용을 청구합니다.

이런 대행 절차는 법적으로 아무런 문제가 되지 않습니다. 도로교통법 제36조(차의 견인 및 보관업무 등의 대행) 1항에 따르면, 차의 견인 작업은 필요한 자격요건을 갖춘 법인이나 단체, 개인에게 대행을 맡길 수 있습니다.

문제는 견인 절차에서 허술한 부분이 적지 않다는 점입니다. 대표적인 게 바로 '계고장'입니다. 도로교통법에 따르면 견인을 판단하는 것은 반드시 '공무원'이 진행해야 합니다. 자격이 없는 견인업체는 진행할 수 없습니다. 마찬가지 이유로 일종의 경고 의미가 담긴 계고장을 발부하는 일도 공무원의 책무입니다.

[사진=연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

실제로 서울시는 시민들이 전동킥보드 불법주차를 신고할 수 있도록 '서울시 전동킥보드 주정차 위반 신고 시스템'을 운영하고 있습니다. 시민이 이 사이트에 접속해 간단한 정보를 기입하고 신고하면 견인업체가 이를 확인해 견인해가는 방식이죠. 마찬가지로 공유킥보드 업체들도 별도의 ID를 통해 견인 여부를 확인할 수 있습니다.

이를 두고 한 공유킥보드 업체 관계자는 "시스템에 문제가 적지 않다"며 비판의 목소리를 높였습니다. "견인 위치와 시간, 위반 내용 등의 정보를 담은 계고장을 촬영해 대신하는 식으로 견인 사유를 공지하는 경우가 있다. 그런데, 그중엔 아무 내용도 적혀 있지 않은 계고장이 떡하니 올라와 있는 경우가 적지 않다. 정말로 공무원이 일처리를 한 건지, 아니면 견인업체가 대신 한 건지 의문이 들 수밖에 없다."

문제는 여기서 그치지 않습니다. 견인업체들의 '묻지마 불법견인 논란'도 곳곳에서 일고 있습니다. 전동킥보드를 의도적으로 불법주차구역으로 옮긴 후 신고하는 방식으로 불법견인하는 겁니다. 표면적으론 지자체에서 불법견인 업체들을 단속하고 있지만, 겉으로 드러나지 않는 불법견인은 그보다 훨씬 더 많을 가능성이 높습니다. 이 문제는 '전동킥보드 불법의 덫' 2편에서 자세히 이야기하겠습니다.

이혁기 더스쿠프 기자

lhk@thescoop.co.kr

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.