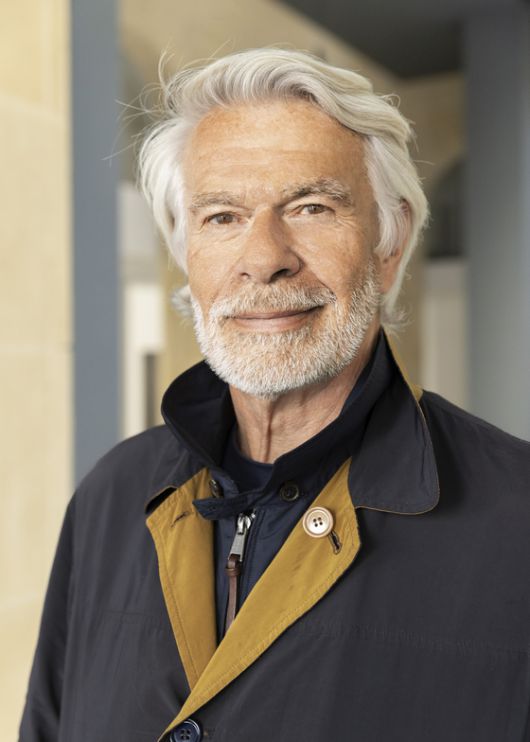

지난달 재개관 ‘까르띠에 현대미술재단’ 크리스 더컨 총괄대표 인터뷰

|

크리스 더컨 까르띠에 현대미술재단 총괄대표. 사진 까르띠에 ⓒThibaut-Voisin |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

━

41년의 역사, 공공을 향한 확장

까르띠에 현대미술재단은 프랑스 최초로 상업 브랜드가 설립한 예술 후원 문화재단이다. 설립 당시 까르띠에 메종 회장이던 알랭 도미니크 페랭은 “예술은 브랜드의 언어로 말하지 않는다”는 신념 아래 예술 후원을 마케팅이 아닌 사회적 책임으로 확장했다.

더컨 대표 역시 브랜드의 후광보다 공공성을 증명하는 것을 재개관의 핵심으로 꼽았다. “재단은 예술가의 자유와 행복을 위해 존재하기에 설립자의 초상화를 그리는 사립 미술관이 아니라, 예술가와 대중의 만남을 지원하는 공공적 제도에 가깝다”는 설명이었다. 그러면서 재단의 정체성을 ‘대화·개방·실험’으로 정의했다. 그는 “처음부터 우리는 예술의 확장된 개념을 추구했다”며 “단순히 미술뿐 아니라 디자인·영화·음악·공예까지 포괄했다”고 밝혔다.

|

프랑스 파리의 심장부라 할 수 있는 팔레 루아얄 광장 2번지에 지난달 25일 까르띠에 현대미술재단(Fondation Cartier pour l’art contemporain)이 개관했다. 사진 까르띠에 ⓒ Cyril Marcilhacy |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

예술과 공공성, 도시를 새로 쓰다

더컨 대표는 건물에 대해서도 의미를 부여했다. 새로운 형태의 미술관 건축이자 전시라는 행위 자체를 다시 질문하게 하는 공간이라는 이야기였다. 이를 위해 프리츠커상 수상 건축가 장 누벨은 19세기 오스만 양식의 기존 외관을 유지하면서도 내부를 완전히 바꿨다. 건물 중앙을 비우고 다섯 개의 이동식 강철 플랫폼을 수평으로 배치, 전시의 높이와 깊이를 자유롭게 조정할 수 있게 설계했다. 또 유리 지붕과 파사드의 개폐로 내부에 있으면서도 도시의 움직임과 빛의 변화를 느낄 수 있는 것이 특징이다. 더컨 대표는 “예술은 더 이상 미술관 안에서만 존재하지 않으며, 우리는 도시를 새로운 공공의 장으로 재정의하고 있다”고 강조했다. 그러면서 “이 건물은 관람을 위해 설계된 하나의 기계, ‘관람기계(Machine for Viewing)’”라고 정의했다.

|

거리를 걷던 사람들이 발검을을 멈추고 까르띠에 현대미술재단 내부를 들여다 보며 작품을 감상하고 있다. 사진 까르띠에 ⓒ Cyril Marcilhacy |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

건물 내부에서 바라본 거리 풍경. 투명한 유리를 통해 파리와 미술관은 하나로 연결된다. 사진 까르띠에 © Martin Argyroglo |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

중앙을 비우고 5개의 이동식 강철 상판을 설치해 전시에 맞게 공간을 상하좌우로 확장 또는 축소할 수 있는 모듈형 공간을 구현했다. 사진 까르띠에 © Martin Argyroglo |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

재개관을 기념해 내년 8월 23일까지 열리는 ‘상설 전시(Exposition Générale)’는 19세기 루브르 백화점에서 열린 전시가 모티브가 됐다. 당시 예술과 기술·산업을 함께 다룬 ‘현대의 살롱(Salon de la modernité)’을 오늘의 언어로 번역하며, 과거 백화점이 지녔던 ‘공공 전시 공간’ 개념을 동시대 미술의 실험 무대로 이어갔다. 100여 명 작가의 600여 점 작품이 함께 했는데, 건축의 사회적 역할을 탐구하는 ‘임시 건축 연구소’, 생태계와 예술의 관계를 다룬 ‘생태계 보존에 대한 고찰’, 공예와 디자인이 담긴 ‘물질과 기술을 위한 실험 공간’, 과학과 우주를 주제로 한 ‘미래지향적 이야기의 탐구’ 등 네 가지 축으로 나뉜다.

|

중국의 대표적인 현대미술작가 차이 구어 치앙의 작품을 보고 있는 관람객들. 사진 까르띠에 ⓒ Cyril Marcilhacy |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

━

“백남준은 나의 예술적 아버지”

또 한국 아티스트에 대한 애정도 남달랐다. 1980년대 함께 작업한 고 백남준 작가를 두고 또 다른 세계를 배운 예술적 아버지 같은 존재라고 했다. 김성환 작가 역시 “시간·기억·정체성을 다루는 방식에서 특별한 울림이 있다”면서 가장 사랑하는 작가 중 한 명으로 꼽았다.

12월 다시 한국을 찾겠다는 그는 “아트선재센터의 아드리안 비야르 로하스 전시와 서울시립미술관의 ‘강렬한 근접성’을 꼭 보고 싶다”면서 “걸프 지역의 예술가들이 한국에서 처음 작품을 선보이는 점이 매우 흥미롭다”고 덧붙였다.

윤경희 기자 annie@joongang.co.kr

▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!

ⓒ중앙일보(https://www.joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.