[36회 SRE]

한 차례 하향에도 “조정 필요하다”

작년 워스트레이팅 33위→올해 18위

부동산 경기 둔화속 업권 신뢰도 하락

이 기사는 2025년11월19일 11시28분에 마켓인 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다.

[이데일리 마켓in 송재민 기자] ‘부동산 침체’ 여파 속에 한국자산신탁의 신용도에 대한 업계의 시선이 한층 더 냉랭해졌다. 한국기업평가(한기평)와 NICE신용평가(NICE신평)가 나란히 등급전망을 ‘부정적’으로 낮췄음에도, 36회 SRE에서는 응답자 15명 중 14명이 “현재 등급보다 하향 조정이 필요하다”고 답했다.

|

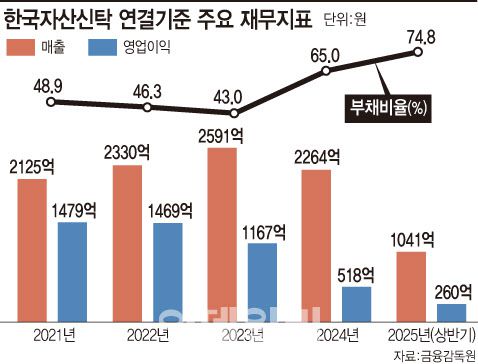

한국자산신탁은 이번 조사에서 워스트레이팅 18위를 기록하며 전년(33위)보다 15계단 상승했다. 2년 연속 워스트 명단에 이름을 올린 가운데 순위가 급등했다는 점에서 부동산 신탁업 전반의 체감 리스크가 얼마나 커졌는지를 단적으로 보여준다. 전문가들 사이에서는 “부동산 경기 둔화 속에서 수익성과 자산건전성이 동반 악화됐다”는 지적이 다수였다. 실제로 응답자 중 크레딧애널리스트(CA) 그룹은 전원 ‘하향’ 의견을 제시했으며, 비(非) 크레딧애널리스트(비CA) 그룹 응답자 역시 대다수가 동의했다.

NICE신평은 지난 4월 한국자산신탁의 기업신용등급을 ‘A’로 유지하되, 등급전망을 기존 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 변경했다. 한기평 역시 같은 날 ‘A(안정적)’에서 ‘A(부정적)’으로 하향했다. 이미 주요 평가사들이 한 차례 부정적 신호를 보냈음에도 시장에서는 여전히 “등급 자체를 더 낮춰야 한다”는 인식이 강하다. SRE 자문위원은 “등급전망이 부정적이라는 건 위험이 가시화됐다는 뜻인데, 지금 시장이 느끼는 불안은 그 이상”이라며 “업권 전반의 신뢰도가 한 단계 낮아졌다는 방증”이라고 지적했다.

신평사들의 신용등급 전망 하향의 주요 근거는 신탁계정대(계정대출금) 확대와 수익성 급락이다. 2024년 말 기준 신탁계정대 규모는 8191억원으로, 불과 2년 전(2240억원)의 세 배 이상으로 늘었다. 부동산 경기 둔화로 분양대금 회수가 지연된 탓이다. 고정이하자산비중은 2022년 31.8%에서 지난해 78.0%로 치솟았고, 요주의이하자산은 8368억원으로 자기자본(8535억원)의 98% 수준까지 접근했다.

상반기 기준으로 한국자산신탁의 신탁계정대는 8844억원으로, 올해도 6개월 만에 약 650억원 넘게 늘었다. 증가폭이 다소 둔화하긴 했지만 여전히 높은 수준이다. 신탁계정대는 부동산 개발 사업에 필요한 자금을 조달하기 위해 신탁사가 고유계정에서 신탁계정으로 빌려주는 구조다. 준공 이후 미분양 등으로 자금 회수가 어려워질 경우 부실 위험으로 전이될 수 있어 경기 둔화 국면에서는 가장 예민한 리스크 지표로 꼽힌다.

이 같은 흐름은 업계 전반의 공통 현상으로 나타나고 있다. 금융투자협회에 따르면 올 상반기 기준 국내 신탁사 14곳의 신탁계정대 규모는 8조4528억원으로, 지난해 말(7조7016억원) 대비 약 10% 증가했다. 사상 처음으로 8조원을 넘어선 것이다. SRE 자문위원은 “프로젝트파이낸싱(PF) 위축이 이어지면서 신탁사가 대신 자금을 메우는 구조가 굳어졌다”고 짚었다.

한국자산신탁은 적자로 돌아서지는 않았지만 수익성은 뚜렷하게 약화했다. 올해 2분기 별도 기준 누적 영업수익(매출)은 741억원으로 전년 동기(831억원) 대비 감소했고, 영업이익도 249억원에서 95억원으로 줄었다. 박종일 NICE신평 책임연구원은 “충당금 확대에도 요주의 이하자산이 빠르게 늘어나면서 자본적정성 저하가 지속되고 있다”며 “책임준공형 관리형 사업장에 대한 추가 자금 투입 및 대손 리스크가 상존한다”고 경고했다.

[이 기사는 이데일리가 제작한 36회 SRE(Survey of credit Rating by Edaily) 책자에 게재된 내용입니다.]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.