한글박물관 기획전 ‘사전의 재발견’

영화 ‘말모이’속 역사와 맞물려

조선어학회 큰사전 원고도 전시

|

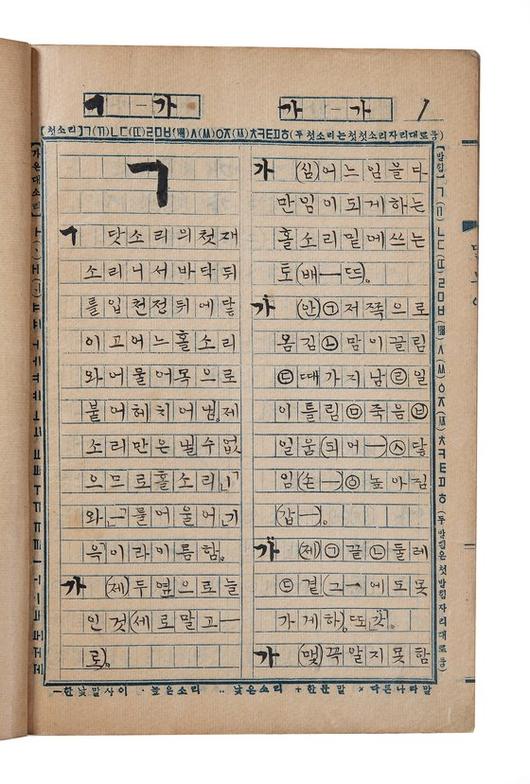

말모이 원고. [사진 국립한글박물관] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

영화 제목에 나오는 ‘말모이’는 말을 모은다는 뜻에서 사전을 가리키는 순우리말이자, 1910년대 한글학자 주시경(1876~1914)과 그 제자들이 집필한 최초의 우리말 사전 원고 제목. 완성단계에서 주시경이 세상을 떠난 뒤 실제 발간되진 못했지만 우리말 사전의 기틀이 된 것으로 평가받는다.

|

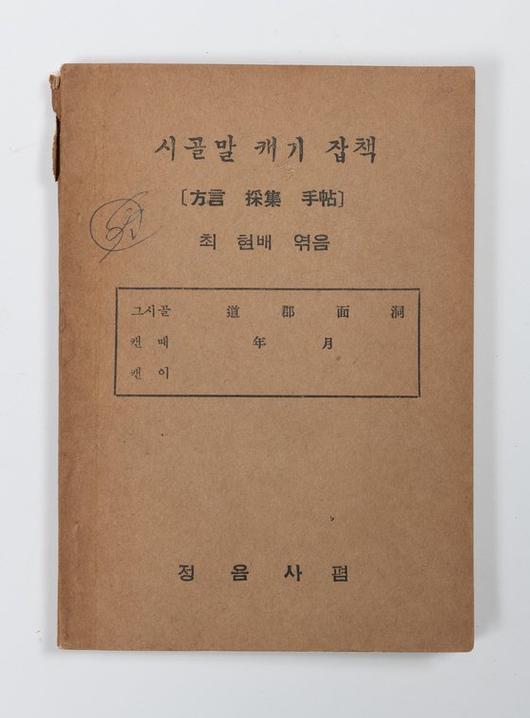

시골말 캐기 잡책. [사진 국립한글박물관] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

영화에서처럼, 실제 사투리 수집에 들인 노력도 여러 자료에 나타난다. 영화의 주배경인 1940년대에 앞서 잡지 ‘한글’에 이미 1935년 실린 광고에 이런 대목이 있다. “조선어사전편찬회에서 각 지방 방언을 수집하기 위해, 사오년 전부터 부내 각 중등학교 이상 학생을 총동원해 하기 방학 시 귀향하는 학생에게 방언을 수집하였던 바, 이미 수집된 것이 만여 점에 이르렀습니다. 이것을 장차 정리하여 사전 어휘로 수용할 예정입니다.”

|

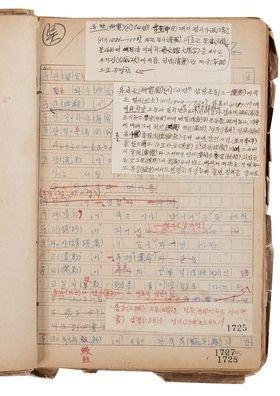

한글학회가 소장한 조선말 큰사전 원고. [사진 국립한글박물관] |

영화 마지막에는 조선어학회 실제 사전 원고가 등장해 묵직한 감동을 준다. 영화에서 이를 되찾는 과정은 상상력을 발휘한 허구이지만, 해방 직후인 1945년 9월 8일 서울역 창고에서 원고가 기적적으로 발견된 건 사실이다. 그 감격은 2년 뒤 나온 『큰사전』(1권, 총 6권 완간은 1957년)에 이렇게 적혀 있다. “이날 원고가 든 상자의 뚜껑을 여는 이의 손은 떨리었으며, 원고를 손에 든 이의 눈에는 더운 눈물이 어리었다.”

2만 6500여 장, 총 17권의 방대한 원고 가운데 12권은 한글학회가, 5권은 한글학회의 기증으로 독립기념관이 소장하고 있다. 이번 기획전에는 한글학회의 소장본 가운데 ‘시~싶’ ‘유~윷판’ ‘ㅎ~허리’ 등 세 권이 나왔다. ‘유’로 시작하는 낱말 중에는 ‘유관순’도 눈에 띈다.

이후남 기자 hoonam@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.