친필 <자경전기><규훈>과 후손 3대 쓰고 엮은 한글자료 68점 망라

한글이 왕실 의사소통 수단으로 중요한 구실한 사실 보여줘

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그는 19세기초 조선의 ‘마지막 공주’로 태어나 22년간 짧은 삶을 살았다. 조선왕조의 국세가 노론의 세도정치로 걷잡을 수 없이 기울어져 가던 시절이었다. 유약한 임금 순조(1790~1834)와 남편을 능가하는 당찬 권력자였던 왕비 순원왕후(1789~1857) 사이에서 난 막내딸 덕온공주(德溫公主, 1822-1844)다.

덕온공주는 조선 왕실의 역사에서 임금과 정비 사이에 태어난 공주의 지위를 누린 마지막 인물로 꼽힌다. 그의 집안 혈육들은 이력이 쟁쟁했다. 어머니 순원왕후는 세도정치의 기틀을 닦은 왕실 외척 김조순의 딸로, 손자 헌종(재위 1834~1849)과 양자 철종(재위 1849~1863)의 시대까지 두차례나 수렴청정을 하며 조선의 정국을 마음껏 주물렀던 여걸이었다. 오빠는 수년전 인기를 모았던 티브이사극 <구르미 그린 달빛>의 주인공으로 친숙한, 순조의 요절한 맏아들 효명세자(1809~1830)다.

하지만, 공주의 삶은 비극적이었다. 1837년 윤씨 양반가에 시집을 간 뒤 1844년 아기를 낳다 사산한 뒤 고통 속에 숨졌다. 모친 순원왕후 또한 막내 딸 덕온공주 외에 맏아들 효명세자(1809~1830)와 큰딸과 작은딸인 명온공주(1810~1832), 복온공주(1818~1832), 손자인 헌종(1827~1849)까지 친족들을 모두 생전에 사별해야 했던 슬픔을 안고 쓸쓸하게 살았다. 지난 2016년 9월 국립한글박물관에서 개막했던 기획특별전 ‘1837년 가을 어느 혼례날-덕온공주 한글자료’에는 이런 왕실의 사연들이 담긴 애틋한 유물들이 줄줄이 공개되었다. 순원왕후가 덕온공주에게 보낸 한글편지와 혼수품, 그리고 딸의 죽음 뒤 젯상에 올릴 물목을 적은 문서인 발기의 내용이 전시돼 많은 관객에게 숙연한 감동을 안겨주었다. 지난해엔 미국에 유출됐던 덕온공주의 인장을 국외소재문화재재단이 현지 경매에서 환수해 화제를 모으기도 했었다.

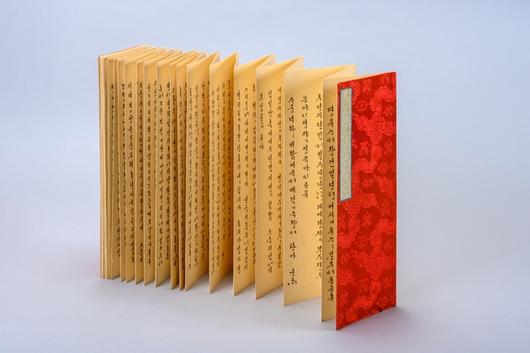

이 비운의 공주가 생전 곱고 단아한 필치로 써서 어머니에게 바치고 간직했던 한글글씨본들이 이국땅에 흘러들어갔다가 새해 다시 고국에 나왔다. 국외소재문화재재단(이하 국외재단)과 국립한글박물관은 16일 낮 서울 이촌동 한글박물관 강당에서 언론공개회를 열어 지난해 11월 미국에서 매입해 국내로 들여 온 ‘덕온공주 집안의 한글자료’를 처음 내보인다.

돌아온 ‘덕온공주 집안의 한글자료’는 모두 68점이다. 덕온공주와 공주의 양자였던 윤용구(1853-1939), 손녀 윤백영(1888-1986) 등 왕실 후손이 3대에 걸쳐 쓰고 엮은 한글 책과 편지, 서예작품 등을 망라한다. 조선왕실의 한글문화를 보여주는 중요한 자료들이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

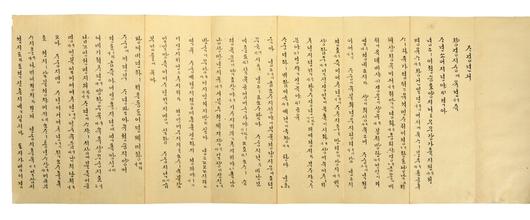

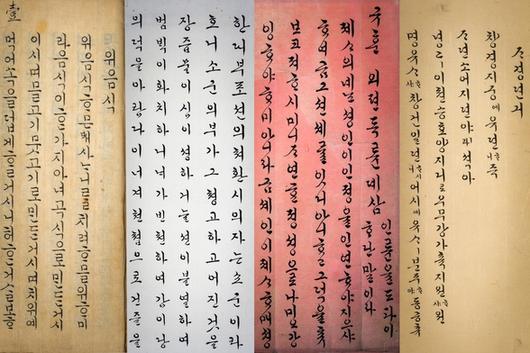

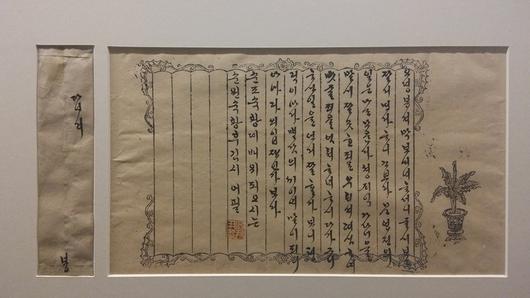

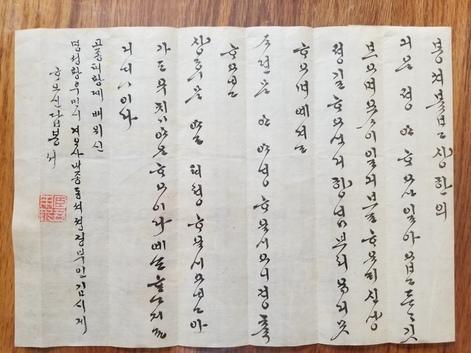

공개되는 자료 중에서는 덕온공주가 직접 쓴 친필 기록인 <자경전기(慈慶殿記)><규훈(閨訓)>이 우선 눈길을 끌어 모은다. <자경전기>는 정조가 1777년 어머니 혜경궁 홍씨의 거처로 창경궁 안에 지어준 전각인 ‘자경전’의 유래 등을 적은 기록이다. 원래는 1808년 순조가 어머니 효의왕후(정조의 왕비)한테서 ‘자경전을 지은 부왕(정조)의 효행을 기록해야한다’는 명을 받들어 한문으로 썼던 것이다. 이 원문을 순원왕후가 딸 덕온공주에게 토를 달아 한글로 풀어쓰라고 명하면서 덕온공주의 단아한 궁체 글씨로 적고 포장지까지 딸린 친필 <자경전기>가 나오게됐다. 그러니까 자경전과 <자경전기>는 정조, 효의왕후, 순조, 순원왕후를 거쳐 덕온공주까지 대를 이어 효로써 집안 어른을 봉양하는 마음을 담고있는 문헌이라 할 수 있는 셈이다. 공주의 또다른 친필 문헌인 <규훈>은 부녀자가 지켜야할 덕목이나 예절 등을 기록한 수신서 성격의 책인데, 덕온공주는 <규훈>의 일부 외편 내용들도 궁체글씨로 옮겨 적었다.

|

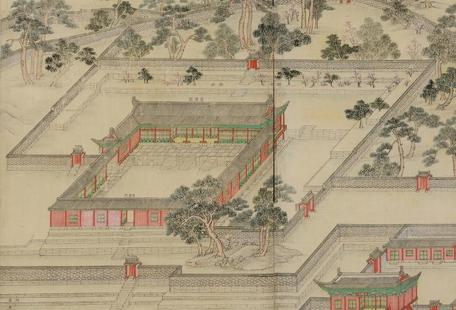

정자체로 쓴 <자경전기>와 흘림체의 <규훈>은 숙달되고 유려한 필치가 도드라진다. 덕온공주가 한글 궁체글씨의 명필이었음을 보여주는 유력한 증거들이다. 그가 궁체로 손수 쓴 자필 흔적은 2016년 당시 한글박물관 전시에서 선보였던 <일촬금>(주역괘를 풀어놓은 기록) 등 일부 소수 자료들이 전해져왔다. 하지만, 왕실문헌이 확실한 그의 필적은 이번 자료에서 처음 확인되는 것들이다. 조선말기 한글 궁체의 명필가들로는 서희순, 최혜영, 하상궁, 서기이씨 같이 대부분 궁중 상궁의 신분을 지녔던 이들이 지목돼왔다. 상궁들은 궁체쓰기 교육을 받아 왕후가 보내는 편지를 대신 쓰거나 왕실에서 읽었던 소설을 베껴쓰는 역할을 했다. 이와달리 덕온공주는 왕족 신분인데도 궁체를 능숙하게 썼다는 사실이 이번 환수자료들을 통해 드러났다. 딸에게 종종 정갈한 필체의 한글편지를 직접 써서 보냈던 어머니 순원왕후의 필체 영향을 받았을 가능성이 있다고 박물관 쪽은 추정하고 있다. 아쉬운 건 덕온공주가 한글로 풀어쓰며 3대 효심의 기록을 만들었던 <자경전기>의 무대 자경전이 역사 속으로 사라졌다는 점이다. 19세기초 창덕궁·창경궁 그림인 <동궐도>에 나오지만, 19세기말 철거돼 지금은 빈터만 있다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

환수된 자료에는 왕실에서 작성한 한글 편지와 왕실 여성들을 위한 한글 역사서도 들어있다. 한글 편지들은 공주의 어머니 순원왕후가 감기를 심하게 앓았던 사위 윤의선(1823~1887)의 근황을 묻는 내용을 비롯해 왕위에 오르지 못하고 요절한 순조의 세자 익종의 비 신덕왕후, 헌종의 계비인 명헌왕후, 철종의 비인 철인왕후, 고종의 비인 명성황후 등이 직접 쓰거나 상궁이 대필해서 덕온공주 집안에 보낸 것들이다. 조선 최고의 한글 명필로 꼽히는 서기 이씨가 대필한 편지들도 있다.

|

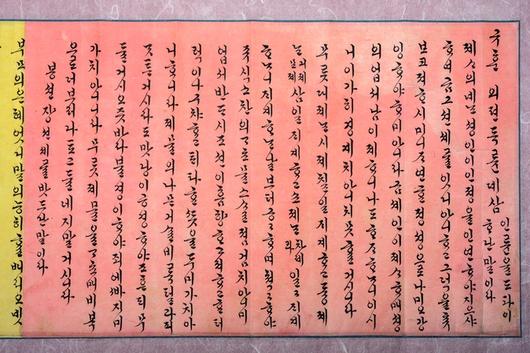

한글 역사서로는 <정사기람(正史紀覽)>과 <여사초략(女史抄略)>이 보인다. <정사기람>은 공주의 아들 윤용구가 고종의 명을 받아 왕실 여성들을 위해 쓴 것이다. <여사초략>은 1899년 윤용구가 당시 12살이던 고명딸 윤백영을 위해 사서에서 여성 관련 역사를 추려내어 한글로 풀어쓴 일종의 해설서다. 한문으로 된 사서의 주요 구절마다 붉은색 토씨를 달고, 정성스럽게 쓴 한글 풀이 문장이 이어지는 구성에서 딸에 대한 아비의 지극한 사랑과 관심이 읽힌다. 윤백영은 덕온공주의 손녀이기도 한데, 이번 공개 자료들 가운데는 그가 쓴 ‘환소군전’ 등의 한글글씨들도 포함돼 눈길을 끈다. 윤백영은 일제강점기 조선미술전람회에서 한글 궁체 작품을 출품해 처음 입선했고, 전통 궁체를 해방 뒤 현대 서예의 맥락으로 이어준 명필로 평가받고 있다. 더욱이 오늘날 전해지는 덕온공주의 한글글씨 기록들 대부분은 윤백영이 자신의 글씨로 덕온공주의 친필이라고 말미에 덧붙여 표기해놓은 것들이어서 덧붙은 그의 기록이 덕온공주의 글씨를 고증하는 주요 근거가 되고 있기도 하다.

“덕온공주 집안의 한글 자료들은 기존에 소개된 단편적인 왕실 편지나 소설과는 차원이 다르다. 왕실 부마 집안의 일괄 자료여서 하나 하나마다 역사성을 갖는 이야기가 숨겨져 있다.”

전 한국정신문화연구원 책임연구원을 지낸 이종덕 박사는 환수자료들의 의의를 짚으면서 “자료들을 종합하는 특별 전시와 연구서 발간을 통해 조선 왕실 한글문화가 본격적으로 조명될 수 있을 것”이라고 기대감을 드러냈다. 국외재단과 박물관 쪽도 “환수된 68점의 한글 자료는 조선 왕실 여성들의 생활 속에서 한글이 의사소통 수단으로서 중요한 구실을 했다는 사실을 확인시켜줄뿐 아니라 왕실에서 썼던 아름다운 궁체의 면모를 보여준다는 점에서도 가치를 주목할 만하다”고 평가했다. 한글박물관은 자료들을 이관받아 오는 4월부터 9월까지 ‘덕온공주가 3대 한글유산(가제)’이란 제목의 기획 특별전을 열 예정이며, 덕온공주 관련 자료 400여점에 대한 설명글과 현대어 번역을 담은 총서도 올해중 펴내기로 했다. 글 노형석 기자 nuge@hani.co.kr, 사진 국외소재문화재재단·한글박물관 제공

[▶네이버 메인에서 한겨레 받아보기]

[▶한겨레 정기구독] [▶영상+]

[ⓒ한겨레신문 : 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.