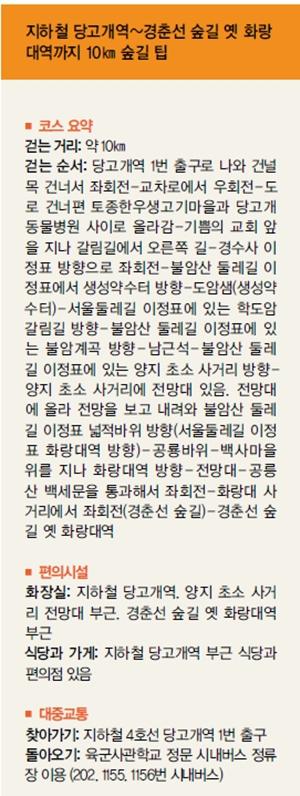

사람들이 많이 찾아서

이름 붙은 길도 많은 길

경춘선 숲길 옛 화랑대역 도착

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

서울 북동쪽 불암산 숲길을 걷는다. 사람들이 많이 찾아서 이름 붙은 길도 많은가보다. 여러 길 중 불암산 둘레길 덕암초등학교 뒤~공릉산 백세문 구간을 지나 경춘선 숲길 옛 철길을 이어 걷는다. 도착 지점은 경춘선 숲길 옛 화랑대역이다. 철로는 그 자체로 설렘으로 시작해서 그리움으로 끝나는 여행이다.

당고개역에서 보이는 낯선 풍경 둘

지하철 4호선 당고개행 전철이 종점인 당고개역에 멈췄다. 플랫폼 유리창으로 보이는 산줄기 풍경에 언뜻 폭포 같은 게 보였다. 자세히 보려고 창가로 다가섰다. 폭포 물줄기가 얼어붙은 것이었다. 그곳에 폭포가 있다는 것보다 그 풍경이 보이는 지하철역 창문이 더 낯설었다. 낯선 풍경은 그것만이 아니었다. 폭포를 보던 눈길을 가로챈 건 역 건물 아래 보이는 풍경이었다. 낡은 기와지붕들이 어깨를 맞대고 넓게 펼쳐졌다. 지붕과 지붕이 떨어진 곳은 좁은 골목길이다.

낯선 두 풍경을 한눈에 넣었다. 폭포가 있는 산과 낡은 기와지붕의 마을 사이에 들어선 아파트와 빌딩을 지워본다. 산줄기와 그 아래 기와집 마을, 오래전에 흔히 볼 수 있던 풍경이었다. 아파트와 빌딩이 낯설었던 때가 생각났다.

당고개역 1번 출구 밖에는 어묵·떡볶이를 파는 노점이 여럿 있다. 도로 옆에 식당도 많다. 라면으로 시장기를 속이려 분식집을 찾던 중 도로 옆 가게 사이에서 ○○○분식이라는 간판을 찾았다. 하지만 그곳에 라면은 없었다. 20년 동안 떡볶이·튀김·어묵·순대를 파는 집이었다. 뜨끈한 어묵과 어묵 국물에 김말이튀김으로 라면을 대신했다.

당고개역이 불암산 둘레길에 있지 않지만 역 플랫폼 창밖으로 보이는 낯선 풍경과 역 앞 분식집에서 파는 음식 정도라면 걷기 코스의 출발 지점으로 여겨도 괜찮겠다 싶었다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

물줄기를 거슬러 상류로 올라가는 물고기처럼 넓은 도로에서 이면도로로, 거기서 또 산기슭으로 가는 좁은 길로 접어들어 덕암초등학교 뒤쪽에서 불암산 둘레길을 만났다.

불암산 둘레길 이정표에 적힌 생성약수터 방향으로 길머리를 잡는다. 싸리비로 잘 쓴 마당 같은 흙길을 따라 걷는다. 앙상한 나무 빼곡한 숲이 싸리비 같다. 그런 숲을 걸어 생성약수터에 도착했다.

쉼터와 전망 좋은 곳이 있는 숲길

불암산에는 등산로 말고도 불암산 둘레길, 서울 둘레길, 불암산 횡단형 건강산책로, 불암산 설화길, 치유의 숲길 등 이름 붙은 길들이 여럿 있다. 전혀 다른 코스로 이어지는 길도 있지만 같은 길인데 이름만 다른 경우가 많다.

덕암초등학교 뒤쪽부터 공릉산 백세문까지 이어지는 불암산 둘레길은 불암산 둘레길 이정표를 기본으로 하고 서울 둘레길 이정표를 참고해서 따라가면 된다.

생성약수터를 뒤로하고 오르막길을 걷는데, 길옆에 고인 물이 보였다. 눈 비비고 일어난 토끼가 세수하러 왔다가 물만 먹고 갔다는 동요가 생각나 콧노래를 부르며 숲길을 걸었다. 아줌마를 따라온 강아지가 토끼처럼 깡충깡충 뛰어다닌다. 산악자전거를 어깨에 메고 계단을 내려오는 사람도 있다. 흘러간 노래를 들으며 들이쉬고 내쉬는 숨보다 느리게 걷는 할아버지 걸음이 길과 잘 어울린다.

숲속에 넓은 터도 있고, 길옆에도 긴 의자가 있어 사람들을 쉬게 한다. 걷는 게 목적인 사람들은 성큼성큼 걸으며 휙휙 지나간다. 그렇지 않은 사람들은 쉬는 것처럼 걷는다. 숲길을 걷는 것도 쉬는 것이겠지만, 그 속에서 아무것도 하지 않고 가만히 있는 것을 즐기는 사람들도 있다.

다산을 기원했다는 남근석을 지나 아기자기한 숲길을 걷다보면 크고 작은 바위가 있는 마른 계곡이 나온다. 계곡 밖에 아파트 단지가 보이고 멀리 북한산 인수봉과 백운대도 눈에 들어온다.

양지 초소 사거리에 있는 전망대에 오르면 사방으로 풍경이 펼쳐진다. 북한산의 상징 같은 인수봉과 주봉인 백운대를 향해 휘달리는 산줄기가 늠름하다. 그 옆으로 이어지는 날 선 바위 능선은 도봉산 줄기다. 불암산 비탈진 바위 절벽이 와락 미끄러져 쏟아질 것 같다. 전망대 위로 불어가는 바람은 통쾌하게 펼쳐지는 전망을 닮았다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

설렘과 그리움이 남아 있는 옛 철길

양지 초소 사거리를 지나면 공룡바위가 나온다. 입을 크게 벌리고 있는 공룡의 머리와 닮았다고 적힌 안내판의 설명이 아니었으면 공룡바위라는 이름을 생각하지 못했을 것이다.

학도암 갈림길에서 서울 둘레길 이정표에 적힌 화랑대역 방향으로 접어든다. 산세가 웅장하지 않아 오르내리는 길도 산굽이를 돌아가는 길도 아기자기하다. 도착 지점인 경춘선 숲길 옛 화랑대역을 4㎞ 정도 남긴 지점에서 길은 백사마을 위를 지난다.

1960년대 후반 개발을 이유로 삶의 터전에서 떠밀려 강제로 이주해야 했던 사람들이 모여 살기 시작한 곳이 백사마을이었다. 백사마을 위를 지나는 길, 마을로 흘러가는 작은 계곡의 물이 꽝꽝 얼었다. 시린 바람이 골짜기를 쓸고 마을로 내려간다. 가파른 계단을 다 오르면 길은 능선으로 이어진다.

능선길에서 만난 전망대에 서면 경기도 남양주시 별내동, 경기도 구리시 갈매동, 서울시 노원구 공릉동 일대의 풍경이 보인다. 이 길에서 볼 수 있는 마지막 전망을 뒤로하고 내리막길을 걸어 공릉동 백세문에 도착했다. 불암산 둘레길 코스는 이곳에서 끝난다.

공릉동 백세문을 통과해서 바로 왼쪽으로 돌아 걷는다. 700m 정도 도로 옆 인도를 따라 걸어서 화랑대 사거리에 도착하면 경춘선 숲길을 만나게 된다. 옛 철길을 따라 옛 화랑대역 쪽으로 걷는다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

늦은 오후의 햇살이 철로에 내려앉는다. 폐철로는 사람들 발걸음에 다시 살아났다. 영하의 바람이 부는 겨울 늦은 오후에도 사람들은 철길을 걷기 위해 이곳을 찾는다. 그들 중에는 옛 경춘선의 낭만을 화석처럼 품고 사는 나잇대의 사람들도 있고, 가만히 있어도 빛나는 청춘들도 보인다. 할아버지 할머니는 비끼는 햇살을 받으며 철로 옆 긴 의자에 앉아 쉰다.

1939년에 지어져 등록문화재로 지정된 옛 화랑대역도, 1951년부터 1973년까지 수원과 인천 구간을 오갔던 협궤열차도, 황금빛 파스텔톤 고운 가루처럼 내려앉는 늦은 오후의 햇볕에 파묻힌다. 더 이상 기차가 다니지 않는 옛 간이역, 철로는 그 자체로 설렘으로 시작해서 그리움으로 끝나는 여행이다.

|

글·사진 장태동 여행작가

서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집

한겨레 금요 섹션 서울앤 [누리집] [페이스북] | [커버스토리] [자치소식] [사람&]

[ⓒ 한겨레신문사, 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.