정부 “2017년 하루 136명꼴 낙태”

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

대학원생 허모 씨(26·여)는 2년 전 떠나보낸 ‘별이’를 아직 잊지 못한다. 5년간 사귄 남자친구는 아이를 가졌다는 말에 “병원비에 쓰라”며 30만 원을 내밀었다. 임신 사실을 눈치 챈 엄마도 아이를 지우길 원했다. 대학원 진학을 앞둔 허 씨는 선택의 여지가 없었다. 그는 “피임기구를 쓰지 않겠다던 남자친구에 대한 원망과 자책 때문에 1년간 우울증에 시달렸다”고 말했다.

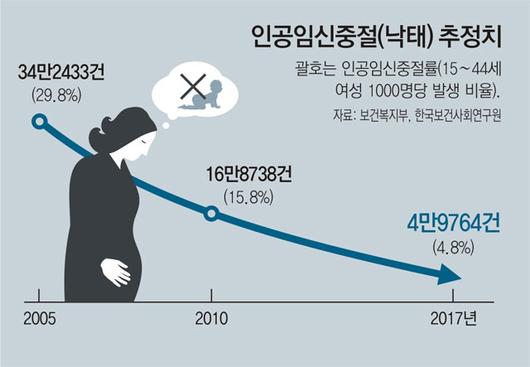

‘별이’처럼 세상의 빛을 보지 못하고 사라져 간 생명이 한 해 5만 명에 이르는 것으로 나타났다. 하루 평균 약 136명, 10분에 한 명꼴로 인공임신중절(낙태) 시술이 이뤄진 셈이다. 다만 피임 문화 확산으로 낙태 건수는 2010년보다 약 60% 감소했다. 하지만 낙태 사실을 밝히기 꺼리는 분위기를 감안하면 드러나지 않는 낙태 시술은 훨씬 많을 것으로 의료계는 보고 있다.

14일 한국보건사회연구원(보사연)이 발표한 ‘2018년 인공임신중절 실태조사’ 결과에 따르면 임신 경험이 있는 여성 3792명 중 19.9%가 낙태 경험이 있는 것으로 나타났다. 10.1%는 낙태를 고려했지만 실행에 옮기지 않았다. 임신한 여성 10명 중 3명은 낙태를 고민했거나 실제 낙태를 한 셈이다. 이는 보사연이 지난해 15∼44세 여성 1만 명을 온라인 설문조사 한 결과다. 정부 차원에서 낙태 조사가 이뤄진 건 2011년 이후 7년 만이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

가임기(15∼44세) 여성 1000명당 연간 낙태 시술 건수는 2005년 29.8건에서 2010년 15.8건으로 낮아진 데 이어 2017년 4.8건으로 급감했다. 이를 바탕으로 추산한 2017년 한 해 동안 이뤄진 총 낙태 건수는 4만9764건이다.

낙태율이 급격히 낮아진 것은 피임에 대한 인식이 높아졌기 때문이다. 이번 조사에서 ‘피임을 안 했다’는 응답은 7.3%로 2011년 19.7%에 비해 크게 낮아졌다. 가임기 여성 수 자체가 2010년 이후 7년 동안 8.5% 감소한 것도 낙태율 감소에 영향을 미친 것으로 보인다.

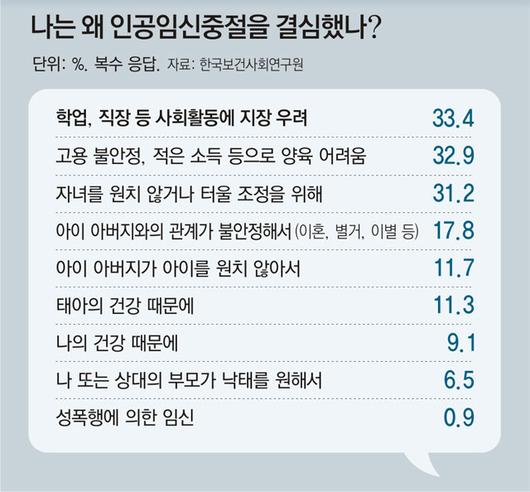

낙태를 결정한 이유는 세대별로 달랐다. 20대는 △학업이나 직장생활 지장(51%) △경제적 불안(48.7%)을 주요 이유로 꼽은 반면 30대 이상은 자녀 계획(54.1%) 때문에 낙태한 경우가 많았다.

이번 조사 결과가 헌법재판소의 낙태죄 위헌 여부 결정에 어떤 영향을 미칠지도 관심을 모은다. 응답자의 75.4%는 낙태를 한 여성과 시술한 의사를 처벌하도록 한 현행 낙태죄를 개정해야 한다고 답했다. 2012년 헌법소원에서는 합헌과 위헌 의견이 4 대 4로 나뉘어 합헌 결정이 났다. 낙태죄가 위헌 결정이 나려면 헌법재판관 9명 중 6명 이상이 위헌이라고 판단해야 한다.

해외는 한국보다 낙태에 관대하다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 36개국 중 25개국은 본인 요청에 의해 낙태가 가능하다. 30개국은 경제적 이유 등으로 낙태할 수 있다. 한국은 모자보건법상 △본인·배우자의 유전적 질환 △강간 또는 준강간에 의한 임신 △혈족이나 인척 간 임신 △임부의 건강이 크게 위협받는 경우에만 임신 24주 안에 낙태가 허용된다. 이를 어긴 여성은 1년 이하의 징역이나 200만 원 이하의 벌금을, 의사는 2년 이하의 징역형에 처해질 수 있다.

김재연 대한산부인과의사회 법제이사는 “낙태죄 처벌과 낙태율은 상관관계가 없다”며 “낙태가 음성화돼 여성의 건강을 해치는 것을 막아야 한다”고 말했다. 반면 종교계에서는 태아의 생명권을 이유로 낙태죄 폐지에 강하게 반대하고 있다.

박성민 기자 min@donga.com

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.