|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

정부는 2016년 항생제 내성 관리 대책을 내놓으며 항생제 처방률을 20%가량 줄이기로 했지만 항생제 사용이 좀처럼 줄지 않고 있다. 감기나 급성 기관지염 등 항생제가 필요 없는 질환에도 항생제를 처방하는 일이 여전하기 때문이다.

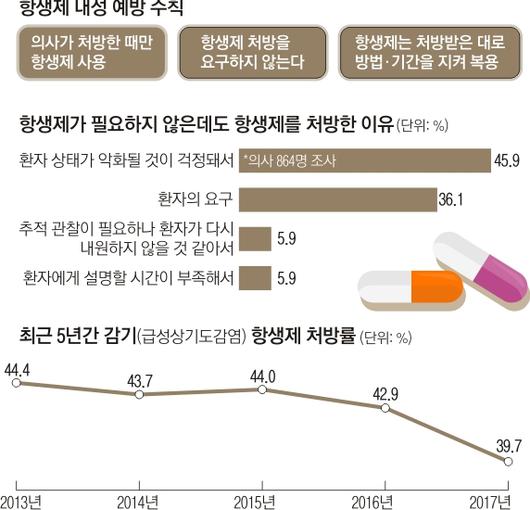

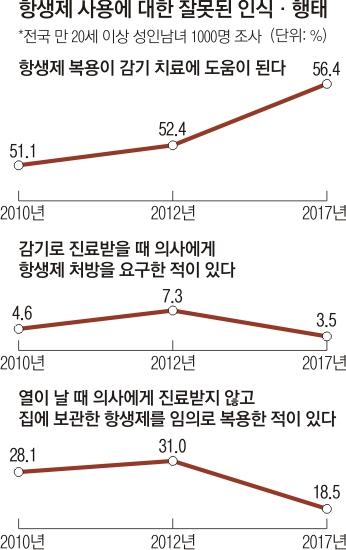

건강보험심사평가원의 ‘2017년 약제급여 적정성 평가 결과 보고서’를 보면 감기 등 급성상기도감염 항생제 처방률은 2016년 42.9%에서 2017년 39.7%로 3.2% 포인트 감소했으나 여전히 40%에 가깝다. 네덜란드(14.0%), 호주(32.4%) 등 다른 국가보다 훨씬 높다. 이는 2017년 전국 성인 1000명을 대상으로 시행한 ‘항생제 내성 인식도 조사’에서 56.4%가 ‘항생제 복용이 감기 치료에 도움이 된다’고 답할 정도로 항생제를 만병통치약으로 여기는 경향이 강해서다. 정부의 대국민 홍보에도 이런 인식은 2010년 51.1%, 2012년 52.4%로 오히려 늘고 있다.

감기의 원인은 여러 종류의 바이러스인데, 아직 효과적으로 이런 바이러스를 억제하거나 죽이는 약은 없다. 항생제를 복용한다고 감기가 낫진 않는다. 최근에는 미세먼지를 비롯해 대기오염으로 급성기관지염 환자가 8% 증가하면서 해당 질환 환자들에 대한 항생제 처방률이 58.6%나 됐다. 10명 중 6명가량은 불필요한 항생제 처방을 받았다는 의미다.

2014년 우리나라의 인체 항생제 사용량은 31.7DDD(의약품 규정 일일 사용량)다. 하루에 1000명 중 31.7명이 항생제 처방을 받고 있다는 얘기다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 우리와 항생제 사용량 산출 기준이 비슷한 프랑스를 포함해 12개국의 평균 사용량은 23.7DDD로, 우리나라의 항생제 사용량이 OECD 평균보다 33.8% 많다.

|

항생제 사용을 줄여야 하는 이유는 내성 때문이다. 내성은 세균이 항생제에 대응해 살아남고자 장착한 일종의 ‘무기’다. 항생제 공격에서 운 좋게 살아남은 세균은 이미 약의 뜨거운 맛을 본 터라 아주 낮은 확률이지만 돌연변이를 일으켜 항생제의 특정 성분에 대응할 내성을 만들어 낸다. 항생제를 지속적으로 사용하면 이런 내성을 가진 세균만 살아남아 내성균이 만연하게 된다. 내성균을 죽이려면 다른 성분의 항생제를 써야 하고, 내성균이 이 항생제에 대해서도 내성을 가지면 또 다른 성분의 항생제를 찾아야 하는 악순환에 빠지게 된다. 이렇게 여러 항생제에 내성을 가진 세균을 ‘다제(多劑)내성균’이라고 하는데, 지금도 우리 주변에 빠르게 퍼지고 있다.

예컨대 결핵 환자가 의사의 지시를 따르지 않고 약을 복용하다 마음대로 중단하면 살아남은 결핵균이 내성균으로 진화해 다제내성균이 된다. 국내에서 다제내성 결핵균에 감염된 환자는 매년 800~900명 나오고 있다. OECD 회원국 중 가장 많다. 보통 결핵 치료에는 6개월이 걸리지만, 다제내성 결핵 치료 기간은 무려 2년이다. 치료 성공률도 50~60%에 그친다. 항생제 내성이 발생하면 치료 가능한 항생제가 줄고, 소위 ‘슈퍼박테리아’에 감염되면 치료할 항생제가 없게 된다.

항생제 내성균도 전염성이 있어 항생제를 함부로 쓰면 자신뿐 아니라 다른 사람에게도 피해를 줄 수 있다. 2017년 국내 중환자실에 입원했던 신생아들이 항생제 다제내성균 감염으로 사망해 사회적 문제로 떠오르기도 했다. 항생제를 아무리 투여해도 죽지 않는 슈퍼박테리아 때문에 무력하게 죽음을 맞을 수 있음을 보여 줬다. 항생제 내성균이 만연하면 단순한 상처만으로도 생명이 위태로워질 수 있으며 수술 등 각종 의료행위 때마다 ‘슈퍼박테리아’ 감염을 걱정해야 한다.

1928년 영국 미생물학자 알렉산더 플레밍이 ‘기적의 약’으로 불리는 최초의 항생제 페니실린을 발견하기 전까지 인류는 각종 세균의 공습에 속수무책이었다. 14세기 유럽 인구의 3분의1이 페스트로 사망하는 등 세균이 한 국가의 운명과 인류 역사를 송두리째 바꾸기도 했다. 항생제가 더는 듣지 않는다는 것은 인류가 세균의 공포에 짓눌려 살았던 ‘암흑시대’로 회귀할 수 있다는 것을 의미한다.

미래학자나 세균 전문가들은 “인류가 멸망한다면 이는 핵전쟁 때문이 아니라 눈에 보이지 않는 세균 때문일 것”이라고 예측한다. 영국의 경제학자이자 재무부 차관인 짐 오닐은 ‘항균 내성에 대한 고찰’ 보고서에서 “항생제 내성에 대한 대응 실패는 세계 경제를 2~3.5% 후퇴시킬 것”이라고 경고하기도 했다.

항생제 내성에 대한 우려가 커지고 있지만 막상 진료 현장에선 감염성 질환이 잘 낫지 않을 때 의사나 환자 모두 항생제에 의존하는 게 현실이다. 질병관리본부 이형민 의료감염관리과장은 17일 “학회와 의사단체를 상대로 설문조사를 진행한 결과 진료 시간이 짧아 항생제 처방 필요 여부를 판단하는 데 물리적으로 제약이 있고, 환자는 즉각적인 증상 개선을 원하는 데 항생제를 처방하지 않으면 이를 충족시켜 주지 못하는 데 따른 현장의 어려움이 있다”고 말했다.

2017년 대한의사협회 종합학술대회 때 의사 864명을 대상으로 항생제에 대한 인식도를 1~10점 척도로 조사한 결과 ‘감기처럼 항생제가 필요하지 않은 질환에도 항생제를 처방하는 일이 얼마나 자주 있었느냐’는 물음에 응답자들은 평균 4.36점을 줬다. 10점으로 갈수록 처방 경험이 잦은 것이다. 일반인 대상 설문에서도 ‘감기로 진료받을 때 항생제 처방을 요구한 적이 있다’는 응답이 3.5%로 나타났다. 18.5%는 ‘열이 날 때 의사에게 진료받지 않고 집에 보관해 둔 항생제를 임의로 복용한 적이 있다’고 답했다.

항생제 내성균이 퍼지지 않게 하려면 예를 들어 A병원에 있던 환자가 B병원으로 옮길 때 내성균 보균자 정보를 병원이 공유하도록 해야 하지만 아직 의무화되지 않았다. 질병관리본부 관계자는 “2016년 항생제 내성 관리대책 발표 때 병원 간 내성균 보균자의 정보 공유 체계를 만들려고 했지만 시스템이 아직 갖춰지지 못한 데다 환자의 개인정보 등 법적인 검토가 필요해 아직 추진 중에 있다”고 밝혔다.

이현정 기자 hjlee@seoul.co.kr

▶ 부담없이 즐기는 서울신문 ‘최신만화’

- 저작권자 ⓒ 서울신문사 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.