|

영부인 김정숙 여사가 지난 18일 39주년 5·18 민주화 운동 기념식에서 황교안 자유한국당 대표와 일부러 악수하지 않았다는 주장이 한국당에서 나왔다. /남윤호 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

민경욱 "유시민 지령"… 이해식 "어이없고 철없다"

[더팩트ㅣ국회=이원석 기자] 영부인 김정숙 여사가 지난 18일 39주년 5·18 민주화 운동 기념식에서 고의로 황교안 자유한국당 대표와의 악수를 피했다는 진실 공방이 뜨겁다. 그렇지 않아도 패스트트랙 등으로 한국당과 갈등을 빚는 여당과 청와대 관계는 더욱더 경색되는 모습이다.

민경욱 한국당 대변인은 19일 자신의 SNS를 통해 "김정은과도 이렇게 공손하게 악수를 하셨던 김정숙 영부인께서 황 대표께는 왜 악수를 청하지 않고 뻔히 얼굴을 보며 지나치셨을까요"라며 '악수 패싱' 논란에 불을 붙였다. 민 대변인은 글에 김 여사가 김정은 북한 국무위원장과 악수하는 장면을 첨부했다.

민 대변인은 "남북화합 이전에 남남화합을 먼저 이루기 바란다. 사람이 먼저라고 했습니까. 북한 사람보다 한국 사람부터 챙겨 달라"며 "손 한 번 잡아주면 될 것을 그 손을 뿌리친 모습은 분열과 협량의 상징이 돼 이 정권을 괴롭힐 것"이라고 했다.

|

희생 유가족과 인사 나누는 문재인 대통령과 김정숙 여사. /남윤호 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이에 대해 청와대는 "시간적 여유가 없어서 그런 것"이라고 입장을 밝혔다. 청와대 관계자는 "김 여사는 문 대통령과 함께 입장하는 중이었고, 문 대통령의 속도에 맞춰서 걷다 보니 악수를 하지 않고 지나가게 된 것"이라며 "일부러 황 대표와 악수를 건너뛴 것이 아니"라고 강조했다.

그러나 여야 정치인들이 각각 이와 관련해 상대 진영을 비판하고 나서면서 갈등은 쉽게 해소되지 못하는 모양새다.

신보라 한국당 최고위원은 SNS에 "마침 뒷자리에 앉아 이 모습을 지켜볼 수 있었다"며 "제1야당 대표만을 '악수 패싱'하시는 영부인의 표정이 잊히지 않는다. 대통령의 악수와 '잘 오셨습니다'를 무색하게 말이다"라고 지적했다.

탁현민 청와대 행사기획 자문위원은 "민 대변인 주장의 의도가 참 못됐다"고 비판했다. 탁 위원은 자신의 SNS를 통해 "악수를 나누지 못해 아쉬웠다면 그만일 것을 굳이 황당한 의미를 부여해 문 대통령과 김 여사를 깎아내리려 한다"면서 "보통 행사 때는 참석자들과 악수를 나누는 대통령을 여사가 뒤따르는 과정에서 대통령의 이동시간에 따라 여사가 미처 악수를 나누지 못할 때도 있다"고 했다.

|

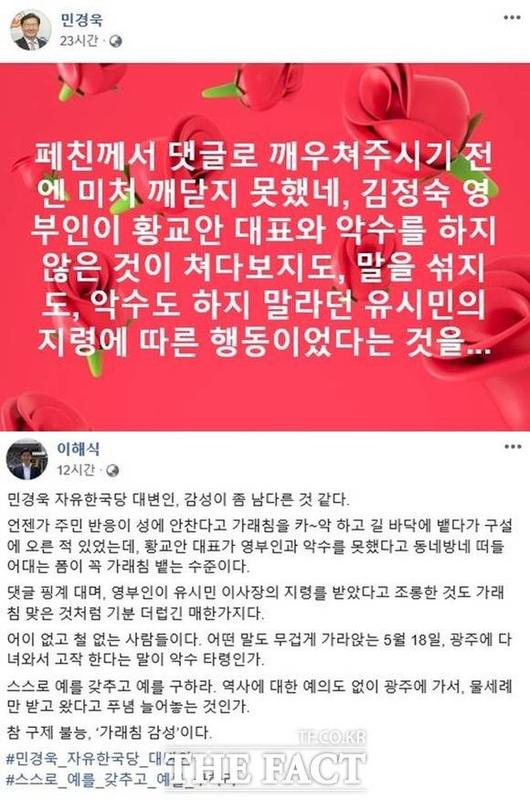

이와 관련해 여야 인사들이 각각 상대 진영을 비판하고 나섰다. /페이스북 갈무리 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

민 대변인은 다시 SNS에 글을 올려 "페친(페이스북 친구)께서 댓글로 깨우쳐 주시기 전엔 미처 깨닫지 못했다. 김 여사가 황 대표와 악수를 하지 않은 것이 쳐다보지도, 말을 섞지도, 악수도 하지 말라던 유시민의 지령에 따른 행동이었단 것"이라고 주장하기도 했다. 유시민 노무현 재단 이사장이 지난 12일 노무현 전 대통령 서거 10주기 추모 문화제 토크콘서트에서 "황 대표가 5·18 기념식에 참석하려는 이유는 얻어맞기 위해서"라며 "황 대표가 온다면 눈 마주치지 않고, 말 붙이지 않고, 악수하지 않고 뒤돌아서는 게 최선"이라고 말한 것을 꼬집은 것으로 풀이됐다.

이에 이해식 민주당 대변인은 자신의 SNS를 통해 "참 구제 불능, '가래침 감성'"이라고 꼬집었다. 이 대변인은 "(민 대변인이) 언젠가 주민 반응이 성에 안 찬다고 가래침을 카악하고 길바닥에 뱉다가 구설에 오른 적 있었는데, 황 대표가 영부인과 악수를 못 했다고 동네방네 떠들어대는 폼이 꼭 가래침 뱉는 수준"이라며 "댓글 핑계 대며, 영부인이 유 이사장의 지령을 받았다고 조롱한 것도 가래침 맞은 것처럼 기분 더럽긴 매한가지다. 어이없고 철없는 사람"이라고 비판했다.

김 여사가 일부러 황 대표와의 악수를 피했는지를 확인하기 위해 당시 영상을 재확인했지만, 화면의 구도상 파악하기 어려웠다.

lws209@tf.co.kr

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.