제조업 생산능력 8개월째 내리막..정부 뒤늦게 "경기부진" 공식화

환율 등 외환시장마저 시계제로

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

우리 경제의 버팀목인 주력 제조업이 좀처럼 부진에서 회복하지 못하면서 경기하강 우려가 한층 커지는 모양새다. 특히 '나홀로' 경제를 떠받쳤던 반도체 업황마저 둔화되는 조짐을 보이면서 수출·투자 등 주요 지표에 잇따라 '빨간불'이 켜지고 있다.

올해 초까지만 해도 경기낙관론을 펼치던 정부도 뒤늦게 경기부진을 인정했다. 이에 올해 정부의 경제성장률 목표치인 2.6~2.7%를 크게 하회할 것이란 목소리가 높아지고 있다.

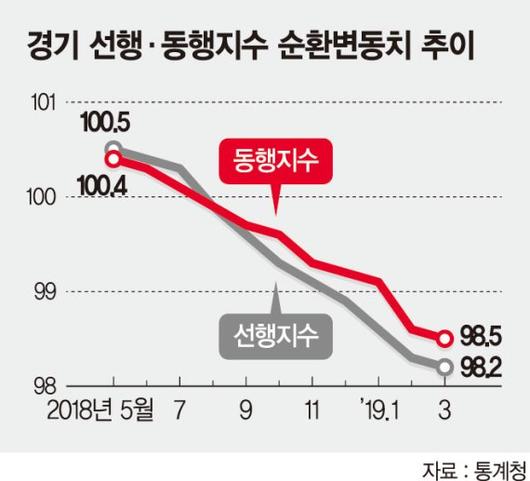

21일 통계청에 따르면 현재 경기 상황을 보여주는 지표인 동행지수 순환변동치는 지난 3월 전달보다 0.1포인트 하락하며 12개월 연속 내림세를 이어가고 있다. 향후 경기를 예측하는 지표인 선행지수 순환변동치도 0.1%포인트 내려가며 10개월째 하락세다. 양 지표가 10개월 연속 동반하락한 건 1970년 1월 관련 통계가 집계되기 시작한 이래 처음이다. 전반적 경기가 부진한 가운데 성장잠재력도 떨어지고 있는 것으로 분석된다.

무엇보다 주력 산업인 제조업의 부진이 지속되면서 경제활력을 떨어뜨리고 있다. 최대 생산능력 대비 실제 생산량을 의미하는 제조업 평균가동률은 지난 1·4분기(1~3월) 71.9%로, 전분기 대비 1.2%포인트 떨어졌다. 금융위기 여파로 몰아쳤던 2009년 1·4분기(66.5%) 이후 가장 낮다. 제조업 침체는 고용·투자 등을 위축시킬 수밖에 없다.

제조업 생산능력은 지난 3월 101.6으로, 1년 전과 비교해 0.6포인트 떨어졌다. 지난해 8월부터 8개월 연속 내리막을 걷고 있다. 관련 통계가 작성되기 시작한 1971년 1월 이후 최장 기간 하락했다.

반도체에 의존한 위태로운 성장 속에서 조선업과 자동차 등 주요 산업의 구조조정이 이어진 영향으로 풀이된다.

제조업 생산능력이 떨어지면서 신규 설비투자도 감소하고 있다. 지난 1·4분기 설비투자지수는 전년 대비 19.5% 하락했다. 2009년 1·4분기(-22.0%) 이후 10년 만에 최대 낙폭이다.

특히 지난해 하반기부터는 반도체 업황마저 하강국면에 진입한 모습이다. 전 세계적으로 반도체 수요가 줄어들며 가격하락 속도가 가팔라지고 있어서다. 한국은행에 따르면 지난 4월 반도체 D램 수출물가는 3월보다 9.9% 하락하며 지난해 8월 이후 9개월 연속 내림세를 이어갔다. 하락 기간은 2016년 2∼8월(7개월) 이후 최장이다. 플래시메모리 수출물가도 2.4% 떨어졌다.

이처럼 주요 경기지표가 모두 악화되면서 낙관론을 펼치던 정부도 최근 들어 입장을 선회했다. 기획재정부는 올해 초만 해도 우리 경제에 대해 "긍정적 모멘텀이 있다"는 공식 평가를 내렸지만 지난 4월부터는 "주요 실물지표 흐름이 부진하다"며 두 달 연속 '경기부진'을 공식화했다. 윤창현 서울시립대 교수는 "이전부터 경기가 부진하다는 신호가 너무도 분명한 상황에서 정부가 뒤늦은 판단을 내렸다"며 "아직 경기가 바닥을 찍은 것으로 보기도 어렵다"고 말했다.

또 대외 불확실성에 대한 경계감도 한층 키우는 모습이다. 홍남기 경제부총리 겸 기재부 장관은 지난 20일 "미·중 무역갈등이 심화함에 따라 우리 경제에 미치는 영향이 이전보다 훨씬 심각할 가능성이 있다"고 언급했다. 우리나라 1·2위 교역국인 중국과 미국의 '힘싸움'이 장기화될 조짐을 보이면서 수출회복에 차질을 빚을 수 있다는 우려가 반영된 것이다.

또 금융·외환시장 변동성도 한층 커지는 모양새다. 원·달러 환율이 심리적 마지노선인 달러당 1200원 돌파를 눈앞에 두고, 코스피 지수는 2050 선까지 내려온 상태다. 최배근 건국대 교수는 "정부 예상보다 미국과 중국의 갈등이 격화되는 등 상당수 대내외 여건이 정부 전망치보다 불확실해지고 있는 만큼 올해 우리나라 경제성장률은 2%대 초반까지 떨어질 가능성이 있다"고 말했다.

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.