특성화 센터 탐방-고대안산병원 로봇수술센터

|

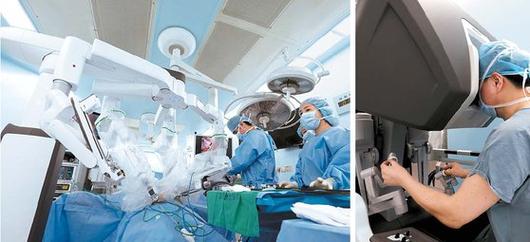

지난 4일 고대안산병원 수술실에서 송태진 교수(오른쪽 사진)의 집도로 46세 급성 담낭염 환자의 로봇 담낭절제술이 진행되고 있다. [고대안산병원] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

시간이 지나고 거품이 걷혔다. 병원마다 로봇의 활용도는 극명하게 갈렸다. 상당수의 병원은 기존 수술을 단순히 로봇으로 대체하는 병원으로 남았다. 그 속에서 고대안산병원

로봇수술센터는 로봇의 가치를 극대화하는 방향으로 나아갔다. 환자의 빠른 회복과 안전, 의료의 질을 끌어올리는 데 초점을 맞춘 결과다.

지난 1월, 고대안산병원 응급실에 한 환자가 실려 왔다. 환자는 다른 병원에서 급성 담낭염으로 복강경 수술을 받다가 담도가 잘려 끊어진 상태였다. 담낭 주변의 염증이 심하고 해부학적으로 담도 구조가 특이한 것을 충분히 고려하지 못해 발생한 것이다. 로봇수술센터 송태진(간담췌외과) 교수는 보호자 동의 후 응급으로 로봇수술을 준비했다. 이런 경우 개복수술을 하는 것이 일반적이다. 10분 안에 로봇 세팅이 이뤄진 뒤 바로 수술에 돌입했다. 송 교수는 기존 복강경 수술을 위해 뚫었던 구멍을 활용하기로 했다. 여기에 로봇 팔을 결합하고 담도에 마이크로 튜브를 삽입한 뒤 봉합해 잘린 담도를 연결했다. 단순히 담도를 이으면 압력 때문에 터질 수 있고 나중에 협착이 생길 수 있어서다. 환자는 수술 후 3일 만에 퇴원했다. 개복수술로 했다면 2주일 정도는 입원해야 할 케이스였다.

로봇수술에 대한 고정관념 깨뜨려

통상적으로 로봇수술은 응급수술에 활용되지 않는다. 사례조차 찾아보기 어렵다. 스케줄이 잡힌 수술만 하는 것이 일반적이다. 해당 수술이 단순히 고난도여서가 아니다. 사실 로봇수술은 ‘응급’과는 거리가 멀다. ‘로봇수술은 준비가 반’이라는 말이 있다. 그만큼 세팅에 적잖은 시간이 소요된다. 분초를 다투는 응급 상황에서 고려하기 쉽지 않다. 많은 병원이 하고 싶어도 시도하지 못한다. 응급수술이 가능하도록 시스템이 받쳐 줘야 하기 때문이다.

이런 고정관념을 깬 것이 고대안산병원 로봇수술센터다. 응급수술의 걸림돌이었던 세팅 시간을 최대한 단축하면서 가능성을 봤다. 송 교수는 “과거엔 세팅에만 30분 이상 걸렸는데 시간을 최소한으로 단축해 가다 보니 이제 10분 이내에 가능해졌다”며 “응급수술에도 도입할 수 있겠다는 생각이 들었다”고 했다.

로봇수술의 수준은 팀워크에 의해 결정된다. 로봇 콘솔에서 로봇 팔을 조작하는 것은 집도의이지만 이것이 수술의 전부는 아니다. 로봇을 정확하고 신속하게 세팅하고 오차 없이 로봇 팔을 연결해야 한다. 송 교수는 “수술 스태프들이 의욕을 갖고 자발적으로 교육받고 노력하면서 이젠 응급로봇수술이 가능한 시스템이 정착됐다”고 설명했다. 오히려 고대안산병원 로봇수술센터는 로봇 제작사인 ‘인튜이티브서지컬’에 로봇으로 응급수술이 가능하다는 점을 제안하기도 했다.

로봇수술팀, 의료용 로봇 개발·컨설팅 참여

고대안산병원 의료진은 일찌감치 로봇수술의 가치에 주목했다. 2000년대 초반부터 대내외에 필요성을 제기해 왔다. 국내에 로봇이 들어오기 훨씬 전이다. 그리고 2006년 7월 병원 내에 최소침습수술연구회를 꾸리고 연구 활동에 집중했다.

그리고 내부 가이드라인도 세웠다. 의학적 타당성, 환자의 이득을 로봇수술의 원칙으로 삼았다. 굳이 로봇이 필요하지 않은 수술은 무리하게 적용하지 않는다는 의미다. 최훈(비뇨의학과) 교수는 “의학적 타당성을 바탕으로 환자에게 실질적으로 줄 수 있는 이득이 없거나 모호한 경우엔 로봇으로 수술하지 않는다”며 “우리에게 로봇수술은 영리가 아닌 경기 서남권의 유일한 상급종합병원으로서 지역사회 공헌의 의미가 크다”고 강조했다. 고대안산병원 로봇수술센터는 이런 철학과 노력으로 지역에서 발생한 수술 환자의 90% 이상을 소화한다.

최소침습수술연구회는 여전히 활발하게 운영 중이다. 특히 연구회 활동은 학술 활동에만 그치지 않고 국내 의료용 로봇 개발 및 컨설팅에도 참여하고 있다.

류장훈 기자 jh@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.