5년새 ESS 설치용량 100여배로 성장했지만 화재 23건 집중 발생

보호시스템·설치·운영 미흡 원인…전주기 안전 강화

국내 ESS 보급은 전기요금 할인 특례, 재생에너지공급인증서(REC) 지급 등 각종 지원책에 힘입어 2017년부터 급격히 성장했다.

2013년 30개에 불과하던 사업장 수는 지난해 947개로 급증했고 배터리 용량도 30MWh에서 3천632MWh로 늘어나는 폭발적인 성장세를 보였다.

하지만 ESS 설비에 대한 운영·관리 체계는 이런 양적 성장을 따라잡지 못했고, 1년 9개월간 23건의 화재사고를 일으키는 결과를 낳았다.

|

한전 전력시험센터 ESS에서 화재 |

◇ 신재생 바람 타고 급성장한 ESS…화재로 제동

ESS(Energy Storage System)는 생산된 전기를 배터리에 저장했다가 필요할 때 내보내는 장치다.

밤이나 바람이 없는 날 등 태양광과 풍력이 전기를 생산할 수 없을 때도 전력을 공급할 수 있어 정부의 신재생에너지 확대 정책에 꼭 필요하다.

국내 ESS 사업장 수는 지난해 기준 947개로 집계됐다. 2013년까지 약 30개에 불과하던 사업장 수는 2017년 정부의 지원정책에 힘입어 268개로 늘어났다.

ESS 설치용량 또한 2013년 30MWh에서 2016년 206MWh, 2017년 723MWh, 2018년 3천632MWh로 매년 수배씩 늘고 있다.

지난해 기준 국내 ESS 시장 규모는 약 3.6GWh로 세계시장의 약 3분의 1을 차지했다.

승승장구하던 ESS 산업에 제동이 걸린 것은 2017년 8월 전북 고창의 ESS 설비에서 불이 나면서다.

이 화재를 시작으로 2018년 5월부터 이듬해 5월까지 22건의 화재가 잇달아 발생했다.

용도별로는 태양광·풍력 연계용에서 17건, 수요관리용에서 4건, 주파수 조정용에서 2건의 불이 났다.

화재 발생 시기별로 보면 충전을 완료하고 방전 대기 시간에 14건, 충·방전 중 6건, 설치·시공 중 3건이었다.

설치 위치는 산지 14건, 해안가 4건, 기타 공장 등 5건, 건물형태는 조립식 패널 15건, 컨테이너와 콘크리트 각 4건으로 집계됐다.

ESS 설비 운영 기간은 1년 이하가 16건으로 가장 많았고 2년 이상 4건, 1∼2년 3건 순이었다.

ESS에 대한 안전성 우려가 커지면서 산업부는 지난해 말 다중이용시설에 설치된 ESS에 대한 가동중단을 요청했고, 지난 1월에는 민간사업장에도 별도의 전용 건물이 설치되지 않았을 경우 원칙적으로 가동을 중단해달라고 권고했다.

또 투명하고 정확하게 화재 원인을 규명하기 위해 지난 1월 3일 전기, 배터리, 소방 등 분야별 전문가 19명으로 구성된 '민관합동 ESS 화재사고 원인조사위원회'를 꾸렸다.

상당수 설비의 가동이 멈추고 신규 수주도 어려워지면서 LG화학[051910], LS산전[010120] 등 주요 대기업의 올해 1분기 실적은 반 토막이 났고, 그나마도 버틸 자금력이 없는 중소기업은 폐업할 위기에 몰렸다.

|

에너지저장장치(ESS) |

◇ 양적 성장했지만…보호·운영·관리 미흡이 낳은 사고

TF는 화재사고의 원인으로 배터리 자체의 결함보다는 보호·운영·관리상의 문제를 더 주요하게 봤다.

TF는 다수의 사고가 같은 공장에서 비슷한 시기 생산된 배터리를 사용한 것으로 확인돼 셀 해체분석을 시행한 결과 1개 회사 일부 셀에서 극판 접힘, 절단 불량, 활물질 코팅 불량 등의 제조결함을 확인했다.

하지만 비슷한 셀을 제작해 충·방전 반복시험을 180회 이상 수행했으나 화재로 이어지지 않았다고 밝혔다.

해당 배터리를 가혹한 조건에서 장기간 사용하면 위험요소가 될 수는 있지만, 이번 화재의 직접적인 원인은 아니라는 것이다.

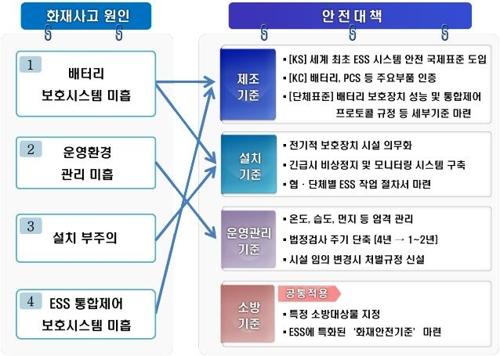

대신 ▲ 전기적 충격에 대한 배터리 보호 시스템 미흡 ▲ 운영환경 관리 미흡 ▲ 설치 부주의 ▲ ESS 통합제어·보호 체계 미흡 등 4가지 요인이 화재에 영향을 미쳤을 것으로 판단했다.

우선 지락(접지)·단락(합선)에 의한 전기충격이 배터리 시스템으로 유입됐을 때 배터리 보호 체계인 랙 퓨즈가 빠르게 단락 전류를 차단하지 못했고, 이로 인해 절연 성능이 떨어진 직류 접촉기가 폭발, 배터리보호 장치 내에 버스바(구리로 된 기다란 판으로 전선 역할을 함)와 배터리보호 장치의 외함(구조물을 둘러싼 함)에서 2차 단락 사고가 발생하면서 불이 났을 가능성을 제시했다.

산지와 해안가에 설치된 ESS는 큰 일교차로 결로와 다량의 먼지 등에 노출돼 배터리 모듈 내 결로의 생성과 건조가 반복되면서 먼지가 눌어붙고, 이로 인해 셀과 모듈 외함 간 접지 부분에서 절연이 파괴돼 화재가 발생할 수 있는 것으로 파악했다.

배터리 보관 불량, 오결선(誤缺線) 등 ESS를 제대로 설치하지 않아 화재가 발생하거나 부품마다 제작업체가 달라 하나의 통합된 시스템으로 설계·보호되지 못했던 점도 화재를 일으킨 요인으로 지적됐다.

결국 제품 자체의 결함보다는 이를 설치하고 운영·관리하는 과정에서 문제가 발생했다는 의미다.

산업부 관계자는 "ESS는 수요가 급증하면서 세계 각국에서도 미래 신성장산업으로 적극적으로 육성하는 분야이고 그간 국내 ESS 산업은 세계 ESS 분야 성장에 주도적인 역할을 해왔다"며 "하지만 최근의 화재 사태는 양적 성장에 치우쳤던 한국 ESS 산업을 되돌아보게 된 계기가 됐다"고 말했다.

|

◇ 전주기 안전성 강화…가동중단 권고 이행업체 제도적 지원

산업부는 사고조사 결과를 반영해 '제품-설치-운영' 등 전 주기에 걸쳐 안전기준과 관리제도를 개선하기로 했다.

ESS용 대용량 배터리와 전력변환장치(PCS)를 안전관리 의무대상으로 지정해 ESS 주요 구성품에 대한 안전관리를 강화한다.

오는 8월부터 배터리 셀은 안전인증을 통해 생산 공정상의 셀 결함 발생을 예방하고 배터리 시스템은 안전확인 품목으로 관리한다.

또 현행 안전확인 대상인 PCS는 올해 말까지 안전확인 용량 범위를 현행 100kW에서 1MW로 높이고 2021년까지 2MW까지 추가 확대한다.

ESS 설치기준은 옥내설치의 경우 용량을 총 600kWh로 제한하고 옥외에 설치하는 경우에는 별도 전용 건물 내 설치하도록 관련 규정을 개정한다.

화재 요인 중 하나로 배터리 보호 시스템의 문제가 지적된 만큼 누전차단장치, 과전압 보호장치, 과전류 보호장치 등 전기적 충격에 대한 보호장치 설치를 의무화한다.

또 배터리 만충 후 추가 충전을 금지하고 배터리실 온도·습도 및 분진 관리는 제조자가 권장하는 범위 내에서 관리되도록 기준을 설정할 계획이다.

과전압·과전류, 누전, 온도상승 등 이상징후가 탐지되면 관리자에게 통보하고 비상 정지하는 시스템을 갖춘다.

ESS 설비에 대한 법정검사 주기는 현행 4년에서 1∼2년으로 단축하고, 2020년 상반기까지 설치환경, 설비 노후도 등을 고려한 안전등급제를 도입하여 맞춤형 안전관리를 시행한다.

현재 가동중단 중인 시설은 재가동이 가능해진다. 다만 다중이용시설 등은 소방청의 특별조사 결과에 따라 별도 조치하기로 했다.

정부는 가동중단 권고를 자발적으로 수용한 업체에는 가동중단 기간 발생한 손해를 어느 정도 보전할 수 있는 방안을 마련했다.

|

ESS 화재사고 원인 및 안전대책 |

수요관리용 ESS는 전기요금 할인 특례 기간 이월을 한전과 협의해 지원하고, 재생에너지 연계 ESS에 대해서는 REC 가중치를 추가로 부여할 예정이다.

가동중단을 하진 않았지만 정부 권고에 따라 감축 운전한 업체에 대한 지원은 논의 중이다.

정부는 지난 1월 ESS가 별도의 전용 건물에 설치된 경우 최대 충전율이 70%를 넘지 않도록 운전해달라고 권고한 바 있다.

산업부 관계자는 "손실을 입증할 수 있고 정부의 권고에 따라 충실히 충전율 70% 이하를 이행한 업체는 한국전력과 협의해 지원할 방침"이라고 말했다.

이어 "ESS 산업이 화재 사태로 위축된 성장 활력을 회복할 수 있도록 단기 인센티브를 제공하고 중장기적으로는 가정용·전기차 충전소용 ESS 등 신규 수요를 적극적으로 발굴하겠다"고 말했다.

eun@yna.co.kr

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.