작년 세계 점유율 1위 되찾았지만 노조 구조조정 반대로 수성 불투명

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

침체의 늪에서 나와 기지개를 펴고 있는 한국 조선업계가 '내우(內憂)'에 맞닥뜨렸다. 기술력을 바탕으로 미·중 무역전쟁이란 '외환(外患)'을 극복하고 있지만 노조라는 집안 문제를 풀지 못한다면 조선업 재건이란 목표도 요원하다는 지적이 나온다.

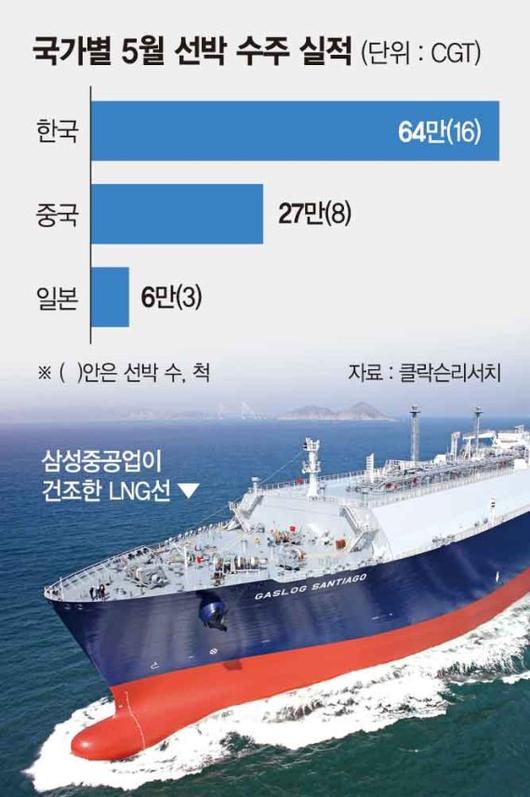

■韓, 5월 수주량 中 제치고 1위

11일 영국 조선해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 올해 5월 한국 조선사들은 전세계 선박 발주량 106만CGT(34척) 중 64만CGT(16척) 60%를 수주했다. 27만CGT(8척) 26% 수주에 그친 중국에 크게 앞선다. 일본은 6만CGT(3척)에 그쳤다. 다만 올 들어 5월까지 전세계 선박 누계 발주량은 작년 같은 기간 발주량(1522만CGT)의 3분의 2수준으로 쪼그라드는 등 선박 발주시황이 오히려 악화됐다. 특히 유조선(VLCC), 벌크선(Capesize) 등의 발주가 크게 줄었다.

다행이 국내 조선사들이 기술력에서 우위를 점하고 있는 대형 LNG운반선은 지난해 수준의 발주가 이어졌다. 올 들어 5월까지 발주량을 선종별로 살펴보면, LNG운반선(14만㎥ 이상)은 181만CGT(21척)으로 전년(182만CGT, 21척)과 비슷했다. 반면 컨테이너선(1만2000TEU 이상) 발주는 작년(90만CGT, 16척) 같은 기간의 3분의 2 수준인 57만CGT(10척)에 그쳤다. 초대형 유조선과 벌크선도 43만CGT(10척)와 92만CGT(27척)으로 전년 대비 각각 73%, 51% 급감했다.

선가 역시 한국에 유리하다. 5월 클락슨 신조선가지수는 지난달과 동일한 131포인트를 기록했다. 선종별 선가 추이를 보면, LNG운반선은 지난달 보다 50만달러 상승한 1억8550만달러를 기록해 지난해 2월 최저점(1억8000만 달러)을 보인 후 꾸준히 상승하고 있다. 반대로 유조선(VLCC)은 지난달과 동일한 9300만달러를 기록했으며, 컨테이너선(1만3000~1만4000TEU)은 지난달 보다 50만달러 떨어진 1억1150만달러를 나타냈다.

하지만 올해 누적 수주 실적에선 전체의 43%를 장악한 중국(406만CGT, 166척)에 여전히 밀린다. 한국(30%)은 5월까지 283만CGT, 63척을 수주했다

■노조에 발목 잡힌 조선업 구조조정

LNG선 발주 증가에 힘입어 지난해 국내 기업들이 7년 만에 세계시장 점유율 1위(44.2%·수주량 기준)를 되찾아왔지만, 조선업 구조조정에 반대하는 노조 반발이 지속된다면 이를 수성하기 어려울 것이란 우울한 전망도 나온다. 때문에 조선업계에선 정부가 나서서 조선업 구조조정에 착수한 만큼 현 시기를 '호기'로 삼아야 한다는 주장에 힘이 실리고 있다.

이날 권오갑 한국조선해양 대표는 "조선업을 더 이상 노동집약적 산업이 아닌 기술 중심의 산업으로 전환시켜 나갈 것"이라고 강조했다. 한국조선해양은 현대중공업 물적분할로 신설된 조선 중간지주회사다. 대우조선 최대주주인 산업은행은 3월 현대중공업그룹과 대우조선의 기업결합을 위한 본계약을 체결, 대우조선을 한국조선해양의 계열사로 편입하는 구조조정을 진행하고 있다. 기술력을 높여 경쟁력을 키우기 위해서다.

실제 한국조선해양은 경기도 판교에 글로벌R&D센터를 짓고 5000명의 연구인력을 채용할 계획이다. 삼성중공업은 최근 영국 선급협회로부터 독자개발한 LNG추진선에 대한 기본승인(AIP)을 획득했다. 그러나 강경노조의 반발이 기술중심 산업으로의 변신이 절실한 조선업계의 발목을 잡을 수 있다는 우려가 크다. 현대중공업 노조는 이달 14일까지 하루 4시간 부분파업을 예고한 상황이다. 복수의 조선업계 관계자는 "국제해사기구(IMO) 2020 시행을 앞두고 친환경선박 등 기술개발에 매진, 경쟁력을 확보해야 할 시기에 기회를 놓칠 수 있다"고 우려했다.

fact0514@fnnews.com 김용훈 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.