- 유턴기업은 극소수…지난해까지 52곳 불과

- 고임금 규제ㆍ신산업 규제…생산성 저하로

- “노동시장 유연성 제고 등 경영환경 개선을”

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[헤럴드경제=정찬수 기자] #.1 지난해 삼성전자는 톈진 스마트폰 공장을 폐쇄했다. 롯데는 롯데마트의 완전 철수를 선언하고 백화점 사업을 정리 중이다. 제과, 음료 공장의 매각도 진행하고 있다.

#.2 현대자동차는 최근 베이징 1공장의 가동을 중단했다. 둥펑웨이다기아는 옌청 1공장의 가동 중단과 인력 구조조정을 검토하고 있다. 현지 인력을 늘려도 판매량 회복이 더딘 탓이다.

미ㆍ중 통상환경 변화와 글로벌 경기 둔화가 국내 기업의 ‘차이나 엑소더스’를 부추기고 있다. 다수의 현지 기업들은 사업 축소나 아예 포기하는 내용을 내부 논의중이다.

최근 중국 정부의 ‘줄 세우기’ 압박도 국내 기업의 이탈을 고민하게 만드는 요인으로 꼽힌다. 중국에 진출한 국내 기업 관계자들이 중국 당국에 불려가 미ㆍ중 갈등 이슈에 대한 면담을 진행한 것이 대표적인 사례다. 여기에 중국에 진출한 반도체ㆍIT 기업들에 대한 당국의 독점 행위 조사도 경영 압박 수단으로 작용하고 있다.

한 제조업 관계자는 “중국 정부가 자국 기업의 이익을 전면에 내세우면서 직ㆍ간접적으로 현지에 진출한 국내 기업들에 연일 압박을 가하고 있다”며 “영업력 확대를 위해 현지에 인원을 충원하고 마케팅 전략을 펼쳐도 현지 수요의 자국 기업 쏠림으로 하루가 다르게 어려워지는 상황”이라고 말했다.

|

연도별 유턴기업 선정 수. [자료=산업통상자원부] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

더 큰 문제는 유턴기업의 부재다.

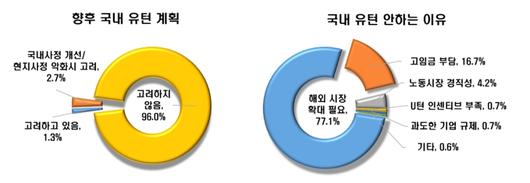

탈(脫)중국을 고민하는 기업들이 국내보다 해외에 눈을 돌리고 있어서다. 높은 인건비와 입지 비용, 토지가격 부담, 노동시장 경직성 등이 요인이다. 정부가 해외 진출 기업의 국내 복귀를 돕는 ‘유턴기업 종합지원책’을 펼치고 있으나 성과는 미미하다.

한국경제연구원이 시장조사 전문기관 모노리서치에 의뢰한 조사에 따르면 매출 1000대 제조기업 중 96%에 해당하는 대다수가 국내 유턴 계획이 없다고 답했다. 국내 유턴을 고려하고 있는 기업 비중은 1.3%(2곳)에 불과했다.

또 산업통상자원부에 따르면 작년까지 최근 5년간 국내에 돌아온 유턴 기업은 52곳에 그쳤다. 같은 기간 국내 기업의 해외 법인이 1만6500여개에 달한 것과 극명하게 대비된다. 그나마 유턴기업으로 선정된 52개사 가운데 42개사도 비(非)수도권으로 복귀했다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

유턴기업의 거부 현상에 대한 근거는 각종 지표가 말해준다. 지난해 세계경제포럼(WEF)이 발표한 국가경쟁력 지표를 살펴보면 한국의 노동시장은 조사대상 140개국 가운데 48위를 기록했다. 노사 협력과 임금 결정 유연성 부문에선 각각 124위, 63위를 기록했다. 기업들이 복귀하더라도 또 다른 장벽을 마주할 수 있음을 보여주는대목이다.

유환익 한국경제연구원 상무는 “리쇼어링(Reshoringㆍ기업 회귀)은 주력 제조업의 침체에 따른 투자 및 고용 위축을 극복할 수 있는 대안이 될 수 있다”며 “이를 위해서는 국내의 비싼 인건비를 상쇄하고도 남을 만한 기업환경 개선이 선행돼야 한다”고 분석했다.

유턴기업 지원법을 폭넓게 손질해야 한다는 목소리도 크다. 해외진출 기업들이 보호무역주의 확산 대응과 해외시장 진출을 위한 전략적 수단으로 해외 생산거점을 중요시하기 때문이다. 전봇대처럼 세워진 신사업 규제가 걸림돌이 될 수 있다는 의미다.

한국경영자총협회 관계자는 “스마트물류센터 운영 솔루션 구축을 위한 제도적 지원과 물류시설용 토지에 대한 분리과세를 적용해 기업들의 부담을 줄이는 방향으로 유도해야 할 것”이라며 “노동시장의 유연성은 물론, 기업 활력 제고를 위한 규제 완화와 법인세 감면기간 확대 등 경영환경 개선이 가장 중요한 과제”라고 지적했다.

andy@heraldcorp.com

- Copyrights ⓒ 헤럴드경제 & heraldbiz.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.