국립 臨政기념관 건립위원장 이종찬

독립운동가 우당 이회영의 손자… 백범 서거 70주기 맞아 인터뷰

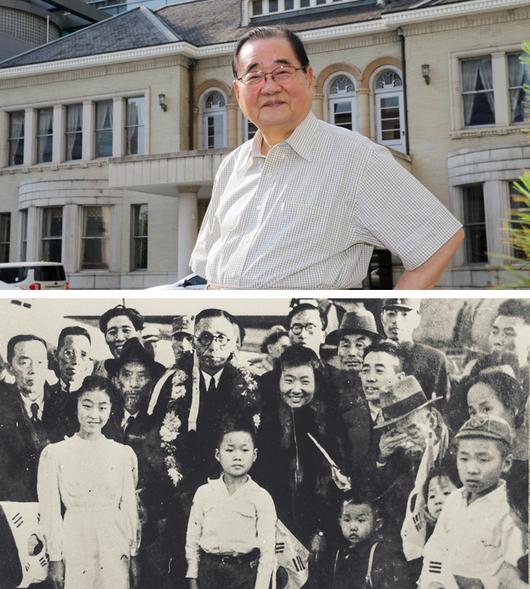

소년에게 신기한 장면은 또 있었다. 비행기에서 내리는 이시영·조완구 등 노(老)투사들이 모두 눈물을 흘리고 있었다. "광복을 맞아 임시정부가 출범한 상하이에 10여년 만에 다시 내린 감격이 컸을 것"이라고 했다. 오늘(26일)은 백범 서거 70주기. 독립운동가 우당 이회영의 손자인 이종찬(83) 국립 대한민국임시정부기념관 건립위원장에게 백범과 임시정부, 대한민국의 길을 물었다.

|

지난 25일 백범 사저(私邸)가 있던 서울 종로구 새문안로 경교장을 찾은 이종찬 대한민국임시정부기념관 건립위원장. 이 위원장은 “백범은 거대한 산과 같은 위인”이라고 했다. 아래 사진은 1945년 11월 5일 상하이 비행장에 도착한 임시정부 요인들. 백범(가운데 화환 쓴 이) 앞 어린 소년이 아홉 살 이종찬이다. /조인원 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

―백범이 1948년 수립된 대한민국 정부에 반대하다 암살된 것처럼 여기는 사람이 많다.

"백범은 대한민국을 반대하지 않았다. 정부 수립 이후엔 대한민국 정부를 받아들였고 정치에 참여할 준비를 했다. 임정 요인인 성재 이시영, 신익희, 지청천, 이범석 같은 분들은 정부 수립에 참여했고, 조소앙 같은 남북협상파도 1950년 2대 총선에 나서 당선됐다. 백범은 1948년 남북 협상에서 성과를 거두지 못하고 돌아온 뒤 정세를 관망하던 중이었다. 초대 부통령인 성재는 백범을 대한민국 정치에 참여하도록 설득했다. 시간만 있었으면 백범은 대한민국 정부에 어떤 형태로든 참여했을 것이다."

이 위원장은 열세 살이던 1949년 6월 26일 백범 서거 당일의 일을 생생히 기억했다. "소식을 듣고 공덕동 집에서 경교장까지 단숨에 걸어갔다. 40~50분쯤 걸렸을까. 사람들이 하도 많이 모여들어 백범을 제대로 보지도 못했다. 조문객만 하염없이 지켜봤다."

―김구와 이승만을 정적(政敵) 관계로만 생각하는 사람이 많다.

"백범과 우남 이승만은 임시정부가 출범한 1919년부터 30년간 긴밀하게 협력한 동지(同志)였다. 해방 직후에도 이승만이 총재를 맡으면, 김구가 부총재(대한독립촉성국민회)를 맡는 식으로 행동을 함께했다. 두 사람이 대립한 건 1947년 12월 한민당 지도자 장덕수 암살과 이듬해 남북협상 때문에 노선이 엇갈린 1년여에 불과하다."

―두 달 전 대통령 직속 위원회가 임시정부 100년을 기념하기 위해 광화문 빌딩에 독립운동가 10명 초상을 내걸면서 이승만을 뺐다.

"잘못된 일이다. 이승만은 임정 초대 대통령이자 임시정부 역사에서 가장 중요한 인물 중 하나다. 그런 분을 어떻게 홀대하나. 임시정부는 김구만 기억해선 안 된다. 이승만부터 김원봉까지 2000여분이 관여했고 이들 한 분 한 분이 모두 영웅이었다."

―김원봉 서훈 논란이 있었다.

"김원봉은 의열단·조선의용대·광복군 활동으로 업적을 남긴 독립운동가다. 하지만 광복 이전 독립운동 경력을 인정하는 것과 훈장을 주는 건 다른 문제다. 북한 정권에서 장관을 지내고 6·25에도 관여한 사람에게 어떻게 훈장을 주나. 서훈은 통일 이후에나 생각해야 할 문제다."

―임시정부 100주년을 기념한 다음 날(4월 12일), 일부 민중사학 단체가 '임정은 독립운동 단체의 하나일 뿐'이라며 깎아내렸다.

"지나치다. 임정은 분열됐고 어려운 시기가 있었다. 하지만 1919년부터 해방 직전까지 온갖 역경을 견디며 독립운동을 이끌었다. 이국 땅에서 정부를 유지하며 26년간 버틴 것만 해도 대단한 성과 아닌가."

―국군의 뿌리가 친일파, 심지어 독립군을 탄압한 '간도특설대'라는 주장까지 나온다.

"사실과 다른 얘기다. 미 군정 초대 통위(統衛)부장(국방부장)을 지낸 유동열은 임정 군무총장 출신이고, 정부 수립 후 육군총사령관을 지낸 송호성은 신흥무관학교 출신으로 광복군 지대장을 지냈다. 독립군과 광복군, 중국군, 일본군 등 여러 배경을 가진 분들이 대한민국을 수호하기 위해 국군을 창설했고 6·25 때 함께 목숨 바쳐 나라를 지켰다. 일본군 출신이라고 무조건 친일파로 모는 건 잘못이다."

[김기철 학술전문기자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.