UNIST, 'Grp75 단백질' 증가→소포체-미토콘드리아 접촉막 증가→신경 재생 촉진 원리 규명

|

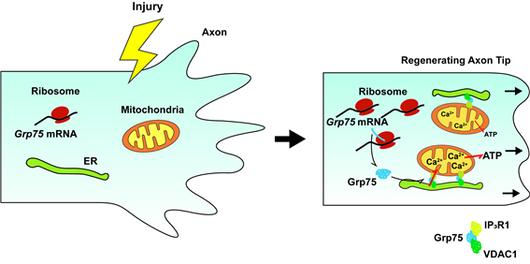

Grp75 단백질 과발현에 의한 신경 세포의 재생 촉진 기작. 신경세포가 손상을 입었을 때 Grp75 단백질이 과발현되면 소포체와 미토콘드리아의 접촉막이 늘어난다. 이때 두 기관 사이에 칼슘 이온 이동이 활발해지며 세포 에너지 생성도 증가돼 신경 재생이 잘 이뤄지게 된다. 정리하면 Grp75 단백질은 미토콘트리아와 소포체를 붙여주는 일종의 접착제처럼 활약해 세포 재생을 촉진하는 것이다. 그림=UNIST. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

UNIST는 생명과학부 민경태 교수팀이 세포 내에서 소기관들을 연결하는 단백질인 ‘Grp75(Glucose regulated protein 75)’가 손상된 신경을 재생시키는 원리를 규명했다. 또 신경이 손상된 실험 쥐에 Grp75 단백질을 주입해 운동능력과 감각능력이 회복하는 것을 확인했다.

신경세포(neuron)는 인간의 뇌와 몸을 연결해 감각을 받아들이고 운동을 조절하는 역할을 한다. 이 세포는 나뭇가지 모양으로 길게 뻗은 축삭돌기(axon)를 갖는데 여기가 손상되면 쉽게 재생되지 않는다. 특히 중추신경계인 뇌나 척수를 크게 다치면 사지나 하반신 마비와 같은 심각한 장애로 이어진다.

하지만 지금까지 신경세포의 재생 능력에 대한 분자·세포학적 기작은 많이 밝혀지지 않았다. 또 이 과정을 연구해 신경세포의 재생 능력을 회복하는 방법을 제시한 연구도 미미했다. 민경태 교수팀은 신경세포가 손상된 뒤 나타나는 재생 과정을 살피고 여기서 핵심적인 역할을 하는 단백질을 찾아냈다.

신경세포가 손상되면 재생을 위한 여러 세포 반응이 나타난다. 먼저 세포 속 소기관인 소포체(Endoplasmic reticulum)와 미토콘드리아(mitochondria)가 축삭돌기 말단으로 이동한다. 소포체는 찢어진 막을 복구하고 미토콘드리아는 세포 반응에 필요한 에너지를 제공하는 역할을 각각 담당하기 위해서다. 하지만 이때 필요한 에너지 수요보다 공급이 충분하지 못해 신경세포의 재생이 원활하게 이뤄지지 않는다.

민 교수팀은 소포체와 미토콘드리아를 연결하는 단백질인 Grp75에 주목했다. 이 단백질이 늘어나면 소포체와 미토콘드리아의 상호작용이 늘어나 세포 재생 활동에 도움을 준다고 예측했다. 실제로 연구진은 실험 쥐를 통해 이 내용을 입증했다. 허벅지를 지나는 신경인 좌골신경이 손상된 쥐에 Grp75 단백질의 과발현을 유도해 신경세포 재생을 확인한 것이다.

제1저자인 이소연 UNIST 생명과학과 석·박사통합과정 연구원은 “Grp75 단백질이 많이 만들어지자 소포체와 미토콘드리아의 접촉막이 늘어났다”며 “그 결과 미토콘드리아의 에너지 생성 능력이 커졌고 신경 재생에 필요한 충분한 에너지가 제공됐다”고 설명했다.

민경태 교수는 “다른 외부 물질을 도입하지 않고 ‘소포체-미토콘드리아 접촉막’을 통해 세포 자체의 능력을 향상시켜 신경 재생을 촉진한 연구”라며 “척수 손상이나 외상성 뇌 손상처럼 중추신경에 손상을 입어 회복이 어려운 환자들을 치료할 새로운 실마리를 제공할 것”이라고 말했다.

이번 연구는 미국국립과학원회보(PNAS) 7월 23일자로 게재됐다. 연구 수행은 한국연구재단 리더연구자 지원사업(창의적 연구)과 삼성미래기술육성사업의 지원으로 이뤄졌다.

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.