지상파+SKT '웨이브' 출범 눈앞 속

방통위 등 "뭉쳐야" 합종연횡 무게

토종 중소사는 "특화서비스가 무기"

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

넷플릭스 등 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 업체에 맞설 토종 OTT를 육성하기 위해 정부와 방송·통신사들이 ‘뭉쳐야 산다’를 외치며 통합 작업에 속도를 내고 있다. 반면 차별화한 콘텐츠를 내세워 꾸준히 성장해온 중소 OTT 들은 애써 쌓아올린 공을 그대로 연합군에 내주기보다는 각자도생에서 살길을 찾으며 다른 꿈을 꾸고 있다.

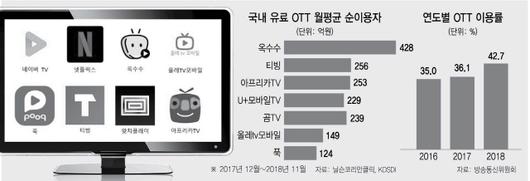

23일 통신·방송업계에 따르면 지상파 3사의 ‘푹’과 SK텔레콤(017670) ‘옥수수’의 OTT 통합 작업이 막바지에 도달했다. 새 이름을 ‘웨이브’로 정한 통합법인은 다음 달 공정거래위원회의 승인을 받으면 9월 출범할 계획이다. 전혀 다른 길을 걷던 지상파와 통신사가 손을 맞잡은 건 위기감 때문이다. 방송통신위원회에 따르면 연도별 OTT 이용률은 2016년 35%에서 지난해 42.7%로 훌쩍 뛰어오르고, 넷플릭스의 국내 유료 가입자는 지난 6월 기준 180만명을 돌파, 1년 만에 3배로 늘었다. 여기에 디즈니 등 더 강력한 글로벌 기업이 잇따라 글로벌 OTT 시장 진출을 예고하자 지상파나 통신사 모두 발등에 불이 떨어졌다. 한류 등 문화콘텐츠를 앞세워 신성장동력으로 삼고 싶은 정부 역시 OTT로의 전환을 새로운 기회로 보고 연합군 편성의 설계자로 나섰다. 지난 16일 업계와 학계 등이 참여하는 한국OTT포럼이 출범한 것도 같은 맥락이다. 토종 OTT가 한 깃발 아래로 뭉치려는 가장 큰 이유는 자본력 때문이다. 넷플릭스가 자체제작 콘텐츠에 연간 8조원을 쏟아 붓고 디즈니도 매년 수조원 투자를 계획하는데, 토종 OTT로 대항하려면 모든 자원을 최대한 끌어모아야만 버틸 수 있다는 것. ‘웨이브’만 보더라도 출범과 함께 1조원의 투자 유치를 계획했지만 현재 2,000억원 수준으로 해외 OTT 대비 자본력은 여전히 취약하다.

다만 토종 OTT가 같은 전략을 구사하지는 않는 모양새다. 우선 CJ ENM의 콘텐츠를 주로 유통하는 ‘티빙’은 무조건 합치기보다는 독자 노선에 무게를 두고 있다. 콘텐츠를 만드는 스튜디오드래곤과 방송국 CJ ENM, OTT ‘티빙’으로 수직계열화를 통해 홀로서기로도 충분히 승산이 있다고 보기 때문이다. 업계의 한 관계자는 “이용자들은 보고 싶은 콘텐츠가 있는 OTT에 돈을 낸다”며 “CJ ENM의 콘텐츠가 시장에서 인정받는 상황에서 굳이 연합의 필요성을 느끼지 못할 것”이라고 전했다. CJ ENM은 지난 6월부터 인터넷(IP)TV 등에서 방영 후 일정 기간이 지난 프로그램을 무료로 제공하던 정책을 바꿔 전면 유료화했는데, 이 역시 독립적인 콘텐츠 제작·유통사로서의 정체성을 살리겠다는 의지로 읽힌다. KT나 LG유플러스 등 자체 OTT를 보유한 이통사들 역시 전체 연합보다는 각자를 중심으로 한 새 연합을 꾀하는 것으로 알려졌고, 왓챠나 아프리카TV 등 중소 OTT들 역시 특화 서비스에 주력하고 있다.

이런 이유로 공정위가 ‘웨이브’ 승인 과정에서 “경쟁 OTT에 콘텐츠를 비차별적으로 공급하라”는 부대 조건을 달더라도 웨이브의 지상파 콘텐츠가 티빙 등 다른 OTT에 나오거나 역으로 티빙의 CJ ENM 콘텐츠를 웨이브에서 보게 될 가능성은 낮다는 전망이 나온다. 어느 OTT에서나 비슷한 콘텐츠를 볼 수 있다면 OTT별 자체 제작 유인이 떨어지고 글로벌 OTT와 경쟁에서도 이롭지 않다는 분석도 있다.

정부의 한 고위관계자는 “OTT 환경이 워낙 빠르게 변해 예측하기 어렵다”면서 “궁극적으로는 자본력이 콘텐츠의 질을 좌우하기 때문에 각개 격파는 승산이 적다”고 설명했다.

/임진혁기자 liberal@sedaily.com

[ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.