천체물리학자 폴 서터 박사, 샛별의 ‘바다 증발’ 원인 분석

수소핵융합 반응 강해져 바다 마르고 온실효과 가속 ‘혹독한 환경’

태양 막강한 화력 영향 ‘지옥’이 된 금성 연구로 온난화 해법 찾기

|

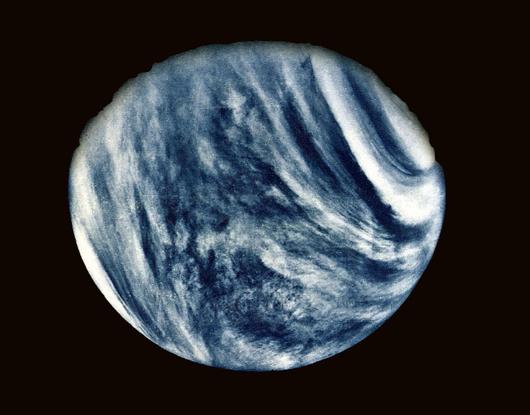

1974년 미국 탐사선 마리너10호가 금성 상공을 비행하며 찍은 사진. 실제 관측되는 것과 달리 인위적인 채색을 해 금성 하늘의 구름이 도드라져 보인다. 미국항공우주국(NASA) 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

미확인비행물체(UFO)를 연구하고 예언가의 기질까지 가졌던 인물로 알려진 조지 아담스키라는 사람이 있다. 한국이 노벨상 수상자를 다수 배출할 것이라는 등의 예언을 한 적이 있다고 해 최근 화제가 됐다. 외계인에 관한 궁금증과 호기심이 폭발하지만 이를 과학적으로 살펴볼 기술은 충분히 발달하지 못했던 1950년대, 조지 아담스키는 자신이 금성인과 접촉했다고 주장했다. 금성인은 자신을 우주선에 태워 금성 여행까지 시켜줬으며, 그들의 외모는 금발의 인간과 흡사하다고 했다. 실제로 당시엔 금성이 태양과 비교적 거리가 가깝다는 점 때문에 미국 플로리다 같은 온화한 기후일 거라는 추측까지 있었다. 실제로 금성은 지구 중력의 90% 수준이고, 크기도 태양계의 행성 중 가장 유사하다.

그런데 인간이 탐사선을 금성으로 보내게 된 1960년대, 조지 아담스키의 ‘금성인 접촉 증언’은 순식간에 믿을 수 없는 얘기로 판명 났다. 탐사선이 살펴본 금성은 450도에 이르는, 납까지 녹아내리는 고온의 땅이었다. 게다가 대기압은 수심 900m에 맞먹는 수준이어서 금성에 내린 탐사선은 몇 시간도 버티지 못하고 녹아내리고 찌그러졌다.

금성도 처음부터 이렇지는 않았다는 게 과학계의 중론이다. 우주전문매체 스페이스닷컴에 최근 금성에 관한 분석을 게재한 미국 오하이오주립대 폴 서터 박사는 “태양계 형성 초기에 금성에는 액체 상태의 바다가 있었을 가능성이 크고 파란 하늘도 존재했을 것”이라고 설명했다.

하지만 시간이 지나면서 초기 형성 때와는 달리 태양의 수소핵융합 반응이 점차 강해졌고 더 많은 열과 빛이 금성으로 날아들기 시작했다는 것이다. 이때부터 금성의 바다가 지나치게 많이 증발했다. 수증기는 열을 가두는 온실효과를 일으키는데 이 때문에 바다의 증발은 더욱 가속화되는 악순환이 발생했다. 여기에 아직 정확한 원인은 규명되지 않았지만 지질 활동의 결과로 추측되는 이산화탄소 급증이 온실효과를 부채질했고 결국엔 지금 같은 모습이 됐다는 것이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

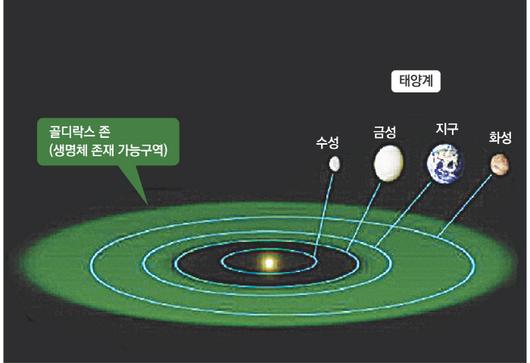

태양계 형성 초기 ‘골디락스 존(Goldilocks Zone)’의 내부에 안정적으로 위치하던 금성이 태양의 화력이 증가하면서 골디락스 존의 안쪽 가장자리로 밀려나 너무 뜨거워졌다는 뜻이다. 골디락스란 영국 전래동화 ‘골디락스와 세 마리 곰’에 등장하는 개념이다. 곰 가족이 집을 비운 사이 골디락스라는 이름의 소녀가 집에 들어가 뜨겁지도 차갑지도 않은 적당한 온도의 수프를 먹은 얘기에서 유래한다. 적당한 온도의 수프처럼 금성도 태양계 형성 초기엔 적당한 온도의 행성이었다는 것이다. 하지만 이는 말 그대로 수십억년 전의 일이다.

흥미로운 점은 이런 지옥 같은 금성에서도 일종의 우주 식민지 계획이 제기됐다는 점이다. 워낙 화성 유인탐사 계획이 활발하게 진행되고 있어 대중의 관심권에서 밀려나 있긴 하지만 금성에서의 우주 식민지 계획은 화성에서 볼 수 없는 독특한 성격을 띤다. 2014년 미국항공우주국(NASA)은 금성의 하늘에 일종의 비행선을 띄워 인간이 거주하는 공중 도시 구상을 밝혔다.

금성 상공 50㎞ 지점에 비행선을 띄우면 대기압은 지구와 비슷해지고 온도는 섭씨 75도 전후에 머문다. 여기서 길게는 1년간 인간이 살 수 있다는 얘기다. 하지만 이런 구상은 전통적인 의미의 ‘테라포밍’(Terraforming), 즉 인간이 살 수 있게 환경을 바꾸는 ‘행성 개조’와는 성격이 다르다.

문홍규 한국천문연구원 책임연구원은 “혹독한 환경의 금성 지상에서 일상적인 활동을 이어가기 어렵다는 전제가 있는 계획”이라고 평가했다.

NASA가 화성 탐사 계획에 역량을 집중하는 상황에서 금성에서의 식민지 계획이 추진될 가능성은 낮아 보이지만 사실 우주과학이 본격적으로 시작됐을 때에는 금성이 더 유력한 식민지 후보였다. 유명 천체물리학자인 칼 세이건은 1961년 국제학술지에 논문을 발표하고 금성에 녹조류와 같은 생물을 대량 투하하는 방안을 내놨다. 이산화탄소를 먹고 산소를 내뱉는 상황이 지속되면 지구의 생물이 옮겨가 살 수 있는 환경이 될 것이라는 예측이었다. 하지만 금성은 단순히 이산화탄소만 많은 곳이 아니라 황산 비가 내리고 온도가 극단적으로 높다는 점 등이 속속 밝혀지면서 테라포밍과 우주 개척의 목표 행성도 화성으로 바뀌게 됐다.

흥미로운 점은 태양이 점점 뜨거워지며 금성이 지옥으로 변한 것이 남의 일이 아니라는 사실이다. 폴 서터 박사는 “앞으로 수억년 이내에 지구는 골디락스 존의 안쪽 가장자리에 위치할 것”이라고 말했다. 태양이 더욱 뜨거워져 지금보다 많은 열을 내뿜을 것이고 이대로라면 지구도 금성과 같은 운명을 맞을 것이라는 얘기다. 하지만 그런 최악의 상황이 되기 이전에라도 금성은 인류가 현재 내뿜고 있는 이산화탄소가 어떤 기후적 변화를 일으키는지에 대한 실마리를 제공해 줄 것이란 전망이 나온다. 현재 인류가 살아가는 시점에 지구가 온난화 탓에 금성 같은 극단적인 온도로 올라가지는 않겠지만 적어도 이산화탄소가 장기적으로 어떤 문제를 일으키는지에 대한 경향은 충분히 확인할 수 있을 것이기 때문이다. ‘지옥의 쌍둥이 행성’ 금성에 대한 연구는 가까운 미래에 기후변화에 대처해야 할 우리와, 먼 미래에 태양의 온도 상승에 대처해야 할 후손에게 동시에 해답을 제시해 줄 수 있을 거라는 얘기다.

이정호 기자 run@kyunghyang.com

▶ 최신 뉴스 ▶ 두고 두고 읽는 뉴스 ▶ 인기 무료만화

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.