‘홍콩인’이라는 정체성

|

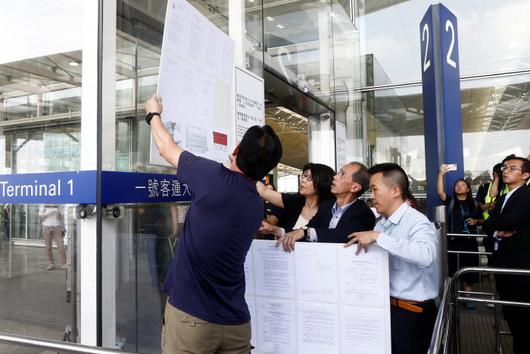

‘범죄인 인도 조례’(송환법) 반대를 내건 시위대가 홍콩국제공항을 점거하자 홍콩 법원과 중국군이 대응에 나섰다. 홍콩고등법원은 14일 시위대의 공항 내 시위를 입국장이 있는 양쪽 끝 출입구 2곳으로 제한하는 명령을 내렸다. 공항 직원들이 관련 내용을 공항 출입구에 게재하고 있다. 홍콩·선전 | 로이터 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

63.3%가 “나는 홍콩인”…‘하나의 중국’ 교육 큰 효과 못 봐

열악해진 경제에 위기 의식…비민주적 시스템에 거부감 표출

‘선전에 군용차량 집결’ 중국군 개입 시사 등 갈수록 상황 악화

‘범죄인 인도 조례’(송환법) 반대로 촉발된 홍콩 시위가 장기화하고 있다. 중국의 ‘일국양제(一國兩制·한 국가 두 체제)’ 정책이 한계에 다다랐다는 분석이 나온다.

중국이 겉으로는 홍콩 체제를 인정한다면서 실제로는 ‘하나의 중국’을 강조하는 것에 대해 홍콩 시민들의 거부감과 위기의식이 크게 작용했다. 영국 식민지를 겪으며 중국과 150년 이상 다르게 형성돼온 홍콩도 영향을 미쳤다. 홍콩과 중국 본토는 다르다는 것이다. 중국인들이 홍콩 경제에 침투하면서 홍콩 젊은이들의 삶이 피폐해진 현실도 갈등이 커지는 원인으로 지목됐다.

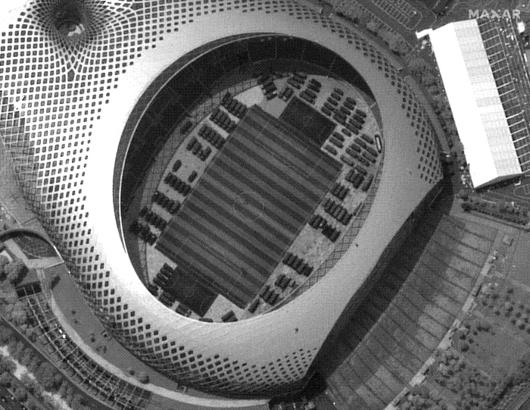

홍콩 상황은 갈수록 악화하고 있다. 중앙인민정부 홍콩 주재 연락사무소는 14일 성명을 내고 홍콩의 공항 점거 시위를 “문명사회의 마지노선을 넘었다. 테러리스트들의 폭력 행위와 다를 바 없다”고 비판했다. 이날 북경청년보(北京靑年報) 산하 위챗 계정인 정즈젠에는 중국 동부전구 육군이 선전에서 홍콩까지 10분이면 도달할 수 있다는 글이 올라왔다. 선전 지역의 한 경기장에 군용차량이 대거 집결돼 있는 위성사진도 이날 공개됐다.

그럼에도 사태는 진정될 기미가 보이지 않는다. 대규모 도심 시위를 주도했던 민간인권전선은 일요일인 오는 18일 빅토리아 공원에서 센트럴 차터로드까지 시위와 행진을 하겠다고 밝혔다. 민간인권전선은 30만여명의 참여를 예상했다.

■ 홍콩은 중국이 아니다

|

지난 12일엔 홍콩 인근에 있는 선전 지역의 한 경기장에 다수의 군용차량이 집결한 모습이 포착됐다. AP연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

홍콩의 중국 반환 22주년을 맞은 지난달 1일 시위대는 입법회(국회)를 점거한 뒤 ‘홍콩은 중국이 아니다’라는 구호를 기둥에 적었다. 중국이 밀어붙이는 ‘하나의 중국’ 정책에 맞서 홍콩의 정체성을 지키겠다는 의지를 압축적으로 보여준다. 당시 시위대는 입법회에서 중국을 상징하는 오성홍기를 내리고 과거 영국령 시절 홍콩기를 내걸었다.

홍콩은 1997년 중국에 반환되기까지 155년 동안 영국 식민지로 있었다. 영국식 사회 시스템과 민주주의 제도, 매너를 중시하는 문화가 뿌리내렸다. 동아시아의 금융허브로 소비 수준도 높았다. 다수의 홍콩인들은 ‘중국인이냐’고 물으면 “아니다. 나는 홍콩인”이라고 할 정도로 다른 정체성을 갖고 있다.

2017년 홍콩대학 조사에서 자신을 홍콩인이라고 답한 사람은 63.3%로 중국인이라고 답한 34.9%보다 훨씬 많았다. 특히 18~29세 젊은층은 93.7%가 자신을 홍콩인이라고 했다. 중국이 홍콩 학생들에게 펼쳐온 ‘하나의 중국’ 교육이 큰 효과를 보지 못했다는 증거다.

정체성의 간극은 2009년 이후 중국인의 홍콩 여행이 조금씩 자유로워지면서 표출됐다. 홍콩인들이 중국인들과 부딪치는 일이 잦았다. 중국 본토의 경제 규모는 날이 갈수록 커졌지만, 공산주의 국가에서 오랫동안 고립됐던 중국인들의 매너는 그에 미치지 못했다. 중국에선 큰 문제가 되지 않는 일들이 홍콩에서는 ‘매너 없는 행동’으로 빈축을 샀다. 2012년 한 중국인 부부가 홍콩 지하철에서 음식을 먹다가 홍콩인 승객의 항의를 받고 싸움으로 이어진 영상이 퍼지면서 반중국 시위로 이어졌다. 2014년엔 중국인 부부가 두 살짜리 여자아이에게 길가에서 오줌을 누게 했다가 논란이 됐다.

중국인들이 다수 몰리면서 생필품 싹쓸이와 대중교통 등 편의시설 부족이 이어졌다. 중국 부유층의 홍콩 원정 출산이 늘어나면서 홍콩인들은 산부인과를 제때 가지 못하는 일이 발생하기도 했다. 홍콩에서는 중국인들을 겨냥해 ‘홍콩에 오지 말라’는 시위도 자주 열렸다.

■ 열악해진 홍콩 경제

홍콩 경제 상황의 악화도 원인으로 지목된다. 홍콩의 국내총생산(GDP)이 중국에서 차지하는 비중은 중국 반환 직후 18%에서 3%로 쪼그라들었다. 선전처럼 홍콩을 대체할 도시는 많아졌고, 홍콩의 중국에 대한 경제 의존도는 커졌다. 홍콩에 몰려온 중국 부자들이 집값을 올려놓고, 중국인 노동자들로 인해 임금은 낮게 유지되니 홍콩 젊은이들에겐 이중고가 됐다.

홍콩의 주택 가격은 2003년 이후 400% 넘게 상승해 3.3㎡당 1억원을 넘어섰다. 반면 홍콩의 시간당 최저임금은 34.5홍콩달러(약 5200원)에 불과하다. 홍콩에 ‘캡슐 홈(capsule home)’ 같은 미니 주택이 많아지는 이유다. 홍콩에 거주하는 한국인 ㄱ씨는 통화에서 “중국 부자들은 시세보다 비싸도 현금으로 집을 사들이기 때문에 이제 집값이 홍콩인들은 감당하지 못하는 수준에 이르렀다”며 “자산이 없는 젊은이들의 불만이 높다”고 말했다.

중국 정부의 비민주적 시스템에 대한 거부감도 작용했다. 홍콩은 영국 식민지로 있으면서 영국의 정치·사회 시스템에 익숙해졌다. 표현의 자유 등 민주주의에 대한 의식이 선진국 못지않다. 홍콩 사람들에게 사회관계망서비스(SNS)를 규제하고 반체제 인사들을 억압하는 중국 정부가 곱게 비칠 리 없다.

2015년 중국 공산당 지도층 비리를 폭로하는 책을 출판하려던 홍콩인들이 중국 정부에 납치된 일은 홍콩에서도 중국처럼 억압을 당할 수 있다는 트라우마가 됐다.

결국 공산주의 사회 중국으로 통합되는 것에 대한 시민들의 두려움이 집단의 연대와 통합으로 표출된 것이 지금의 홍콩 시위 사태라는 분석은 그래서 나온다.

조미덥 기자 zorro@kyunghyang.com

▶ 최신 뉴스 ▶ 두고 두고 읽는 뉴스 ▶ 인기 무료만화

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.