|

사진은 화성연쇄살인사건의 유력한 용의자로 지목된 이모씨(오른쪽)가 1994년 충북 청주에서 처제를 성폭행한 뒤 살인한 혐의로 검거돼 옷을 뒤집어쓴 채 경찰조사를 받고 있는 모습. 2019.9.20 [중부매일 제공, 연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

1986년부터 1991년까지 경기 남부 일대에서 발생한 ‘화성연쇄살인사건’의 주요 열쇠는 유전자(DNA) 분석 기술로부터 나왔다. 사건이 발생한지 30년이 지났지만 경찰과 국립과학수사연구소는 피해자 물건에 남아 있던 DNA를 검출해 냈으며, 그 동안 쌓아 왔던 범죄자 DNA 데이터베이스와 대조한 끝에 용의자 이모(56)씨를 특정할 수 있었다. 국내 최초로 DNA 수사 기법을 통해 잡으려 했던 화성연쇄살인사건 용의자를 30년 후에서야 결국 같은 수사 기법으로 밝혀낸 셈이다.

━

88년 영국, 최초로 DNA 수사 통해 범인 검거

DNA 분석 기술이 수사에 도입된 역사는 전 세계적으로 따져 봐도 그리 길지 않다. 1988년 영국에서 세계 최초로 DNA 지문을 증거로 하는 첫 유죄 판결이 나온 것을 시작으로 미국, 네덜란드 등에서 DNA 수사 기법이 발전하기 시작했다. 화성연쇄살인사건 때도 1990년 9차 피해자의 물건에서 나온 DNA와 주요 용의자 DNA를 일본에 보내 대조 감정을 의뢰했지만 결국 일치하지 않는 것으로 나왔다. 당시 일본의 DNA 검사 기준도 ‘걸음마’ 수준이었으나, 우리나라는 아예 제대로 된 장비조차 없던 시절이었다.

화성연쇄살인사건을 계기로 우리나라는 1991년부터 DNA 수사 기술을 적극적으로 도입해 양성하기 시작했다. 화성연쇄살인사건 이후에도 삼풍백화점 붕괴와 각종 강력범죄 등 DNA 분석이 필요한 사건·사고가 많이 발생해 역설적으로 DNA 분석 기법이 선진국에 뒤지지 않는 수준으로 발전할 수 있었다는 분석도 있다.

|

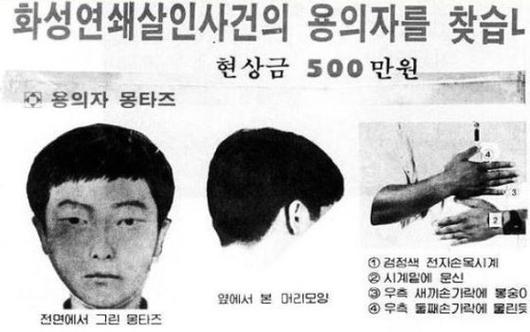

화성연쇄살인사건 7차 사건 당시 작성된 용의자 몽타주. [뉴스1] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

━

"유전자, 보관 상태가 중요하지 시간은 안 중요해"

이 때문에 아주 적은 표본이라 하더라도 제대로 보존만 된다면 수십년이 흘러도 얼마든지 DNA 분석은 가능한 정도의 수준까지의 기술력이 갖춰진 상태다. 대한법의학회 회장을 맡고 있는 이숭덕 서울대 법의학과 교수는 19일 “과거에는 세포 수가 많아야 DNA 검출을 제대로 할 수 있었지만, 이제는 적은 수의 세포로도 검출이 가능하게 됐다”고 밝혔다.

이어 그는 “유전자는 보관 상태가 중요하지, 시간은 중요하지 않다”며 “유전자가 의학적으로 적절한 상태로 보관되어 있었는지, 또 법률적으로 증거 능력이 있는 상태로 보관되었는지가 중요하며 보관만 잘 돼 있다면 수십년이 지났다 해도 유전자 분석이 가능하다”고 설명했다.

지금은 DNA를 통해 범인의 몽타주를 그릴 수 있게끔 하는 수준까지도 연구가 진행 중이다. 네덜란드에서는 범인의 눈동자와 피부 색깔, 머리카락의 색이나 형태까지 알아낼 수 있는 수준까지 연구가 진행된 상태다. 이른바 ‘DNA 이용 범인 몽타주 작성(Forensic DNA Phenotyping) 기법’이다.

앞서 지난 2017년 방한했던 해당 분야의 전문가 만프레드 카이저 교수는 “유전적 형질이 다양하지 않은 한국에서도 탈모상태나 곱슬머리 등 머리카락 형태를 분석해 범인을 색출할 수 있을 것”이라며 “꾸준한 연구가 이어진다면 얼굴 외에 신체 여러 곳의 외모적 특징을 결정짓는 DNA를 발견할 수도 있다”고 말했다.

|

화성 연쇄살인사건. 그래픽=차준홍 기자 cha.junhong@joongang.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

━

DNA 통해 범인 '몽타주' 그리게 될 날 오나

우리나라에서도 ‘몽타주 작성 기법’을 연구 중이다. 물론 일반적으로 생각하는 ‘몽타주’ 형태까지 DNA를 통해 정보를 확인하기는 아직까지 어려운 수준이다. 하지만 이 교수는 “우리나라도 몽타주 시도를 많이 했고, 연구가 진행되고 있는 상태”라며 “아주 초기 단계이고 일부 윤리적 문제들도 극복해야 하지만, 관심을 갖고 연구를 진행 중”이라고 말했다.

과학 수사를 바라보는 일각의 시선과 달리, 전문가들은 DNA 그 자체를 ‘맹신’해서 범인을 특정하는 것은 위험하다고 지적했다. 이 교수는 “추출된 DNA가 어떤 상태에서 보관돼 왔는지, 어떤 부분에서 나온 DNA인지, 법적으로 적법한 DNA인지 확인되지 않았다면 DNA가 일치한다고 해서 무조건 범인이라고 단정짓기는 어렵다”며 “DNA를 포함해 다양한 증거들을 토대로 조사를 해야만 범인을 특정할 수 있다”고 지적했다.

|

화성 연쇄살인 사건. 그래픽=신재민 기자 shin.jaemin@joongang.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이후연·최모란 기자 lee.hooyeon@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.