경찰, ‘후원금 사기 의혹’ 윤씨에 체포영장 발부

윤씨 “출석 요구 불응? 경찰 신뢰할 수 없었다”

|

윤지오씨 (사진=이데일리DB) |

[이데일리 장구슬 기자] 후원금 사기 등 의혹을 받고 있는 ‘고(故) 장자연 사건의 증언자’ 윤지오(32)씨가 자신에게 체포영장이 발부된 것에 대한 입장을 밝혔다.

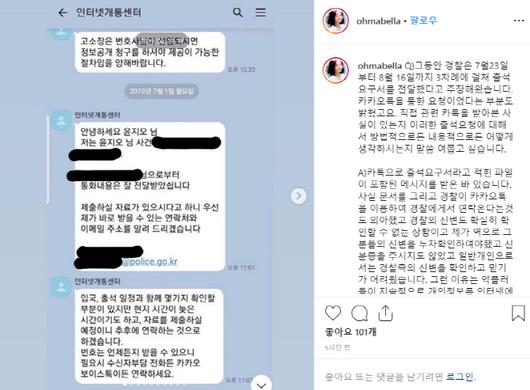

윤씨는 지난 30일 자신의 인스타그램에 “카카오톡으로 출석요구서라고 적힌 파일이 포함된 메시지를 받은 바 있다”며 ‘인터넷개통센터’라는 대화 상대에게 받은 카카오톡(이하 ‘카톡’) 메시지와 함께 장문의 글을 올렸다.

윤씨는 “그동안 경찰은 7월23일부터 8월16일까지 3차례에 걸쳐 출석 요구서를 전달했다고 주장해왔다. 카톡을 통한 요청이었다는 부분도 밝혔다. 이러한 출석요청에 대해 어떻게 생각하는지 말씀 여쭙고 싶다”고 말했다.

윤씨는 경찰이 보낸 출석 요청 메시지를 신뢰할 수 없었다고 했다. 그는 “경찰이 카톡을 이용해 연락한다는 것도 의아했고, 경찰의 신변도 확인할 수 없는 상황이었다”며 “제가 역으로 그분들의 신변을 확인해야 했다. 신분증을 주지도 않았고 개인으로서 경찰 측의 신변을 확인하고 믿기 어려웠다”고 주장했다.

그는 “악플러들이 개인정보를 인터넷에 무단으로 노출하고 지인과 가족의 사생활과 집까지 인터넷에 기재했기 때문이다. 제가 다니던 교회에 가서 인증샷을 찍어 올리고 조롱했고, 어머니의 카톡까지 알아내서 연락했다”고 밝혔다. 그러면서 “일부 취재진들이 자택까지 찾아와 협박 행동을 하며 ‘이제 진짜 경호가 필요하겠다’고 조롱하던 터라 그 카톡이 누구로 부터 보내온 것인지 믿기 어려웠다”고 덧붙였다.

윤씨는 “(카톡을) 보낸 사람이 ‘00’였다가 ‘인터넷 개통센터’라고 바뀌는 등 경찰인지 악플러인지 판단하기 어려웠다. 전화번호도 경찰의 전화번호인지 악플러들이 미끼로 던져 저를 낚아채려는 번호인지 판단하기 어려웠다”고 재차 밝혔다.

그는 “이런 상황 때문에 경찰에 전화해서 그 문자를 경찰이 보낸 것이 맞는지 확인한 적도 있다. 그런데 카톡 대화명을 ‘인터넷 개통센터’로 바꾼 적 없다고 하니 당연히 그 카톡은 경찰이 아니라 생각했다. 그러다가 그렇게 바꾼 사실이 있다고 하셨고, 이런 경찰의 행동을 온전히 신뢰하기 어려웠다”고 주장했다.

윤씨는 “이만큼 아니 반만이라도 피해사건을 조사했더라면 어땠을까? ‘공익제보자보호법’은 무시한 채 당신들은 가해만 한다. ‘증인보호법’ 자체가 한국에 없다. 왜 제대로 제때 수사 않고서 고발한 자이자 증인에게 범죄자 프레임을 씌우는 것인가”라고 말했다.

또한 “헌법에 ‘무죄 추정의 원칙’에 따라 또 ‘공익제보자보호법’에 따라 저는 아무런 죄가 입증되지도 않은 무죄인데 마치 큰 범죄자인 것처럼 상상 이상의 가해를 한다. 신뢰성을 바탕으로 증인으로 10년을 살게 해놓고 이제는 아예 메시지와 메신저로서의 역할을 박살 내려 하시냐? 공개적으로 증언자로 나선 것이 이렇게까지 할 일인가? 도대체 무엇을 덮으려하시나?”라고 말했다.

한편 서울지방경찰청 사이버안전과는 전날 캐나다에 거주하며 출석요구에 응하지 않고 있는 윤씨를 대상으로 서울중앙지법으로부터 체포영장을 발부받았다고 30일 밝혔다.

앞서 윤씨는 ‘장자연 사건’의 증언자로 나서면서 온라인 방송 중 개인계좌, 본인이 설립한 단체 계좌 등을 통해 후원금 모집에 나섰다. 이후 ‘거짓 증언’ 의혹이 제기되면서 후원자 400여 명이 후원금 반환을 요구해 법원에 손해배상 청구소송을 제기했다. 지난 4월 박훈 변호사는 윤씨가 허위 주장으로 후원금을 모으고 경찰의 경호, 호텔, 숙박 제공 등의 이득을 얻었다며 사기 혐의로 고발했다.

고발·고소 건에 대한 수사에 착수한 경찰은 캐나다에 거주 중인 윤씨에게 대면조사를 요청했지만, 경찰의 소환 요구에 불응했다. 이후 경찰은 지난 6월 캐나다 수사당국에 형사사법 공조 요청도 진행한 바 있다.

|

(사진=윤지오 인스타그램) |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.