정책 롤모델 ‘미국’ 실태는

|

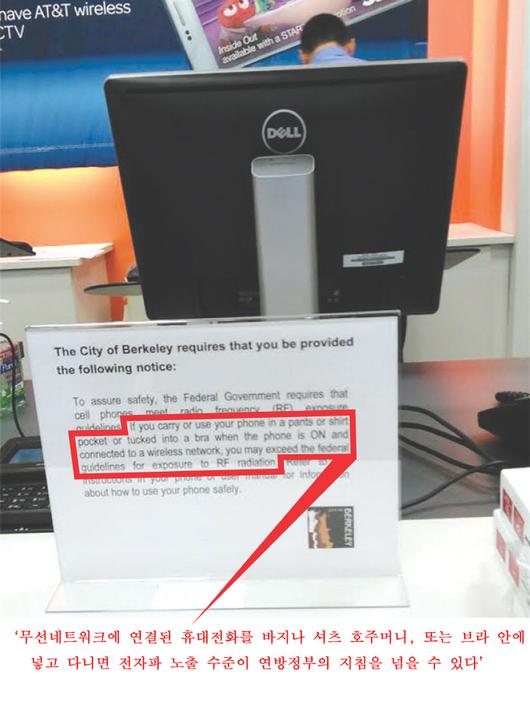

미국 버클리시 휴대전화 판매점 계산대 근처에 위치한 전자파 경고문 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

‘대형 쇼핑몰에 화학물질 공지’

캘리포니아주 1986년 법률 근거

시, 휴대전화 판매 매장 안에도

전자파 경고문 부착 조례 시행

조례 만들 때 과학적 논쟁 열외

UC버클리대는 위험성 연구 결과

시민들과 지속적으로 공유

통신업계와 알권리 두고 충돌

메인주·오리건주 부결 사례도

미국 샌프란시스코 국제공항에서 자동차로 1시간 반 거리에 있는 인구 6만명의 소도시 월넛 크릭은 중산층 직장인이나 경제력을 갖춘 은퇴자들이 선호하는 거주 조건을 갖춘 곳으로 유명하다. 지난달 말 기자가 찾은 이곳은 실제로 깨끗하게 정비된 집과 거리, 주변 도시와 빠르게 연결되는 교통망을 갖추고 있어 고급 주거지역이라는 인상을 줬다.

월넛 크릭에서 특히 눈에 띄는 건 고가 물건들을 판매하는 대형 쇼핑몰이었다. 단층 건물로 지어진 깨끗한 상점들이 가까운 거리를 두고 밀집해 있어 짧은 시간에 의류와 전자제품, 자동차 등을 두루 살펴볼 수 있었다. 한국으로 따지면 서울에서 차를 몰고 1시간 안팎으로 닿을 수 있는 경기 파주시나 김포시의 복합쇼핑몰과 비슷했다. 이채로운 건 이 쇼핑몰의 주차장에 붙어 있는 안내문으로 ‘이 지역에 들어가면 암과 선천적인 장애, 기타 생식 손상을 유발하는 것으로 알려진 화학물질에 노출될 수 있다’는 글귀가 적혀 있었다. 상점에 진열된 온갖 제품에서 뿜어져 나오는 화학물질을 겨냥한 문구였다. 한국에서는 보기 드문 경고성 공지사항이었다.

|

미국 캘리포니아주 버클리 시내에 있는 휴대전화 판매점 전경. 버클리시는 휴대전화 작동 시 전자파에 주의해야 한다는 경고문을 판매점에 게시하도록 하는 조례를 운영 중이다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

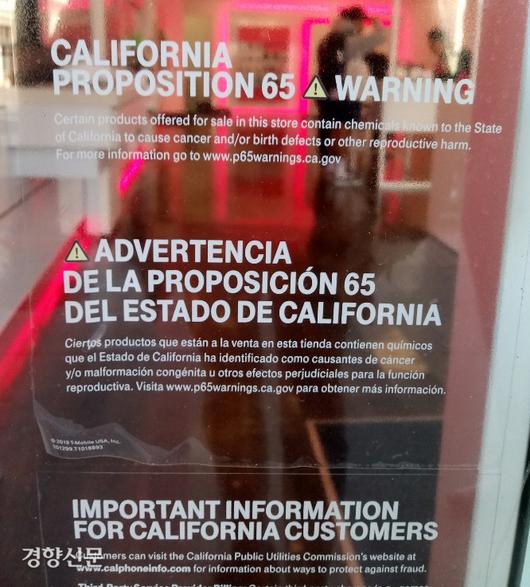

월넛 크릭에서 빠져나와 자동차로 20분 남짓 달리자 인근 도시인 버클리에서도 비슷한 내용의 경고문이 목격됐다. 이 도시의 번화가인 섀턱 애비뉴에서는 AT&T와 같은 미국 통신회사들의 휴대전화 판매점을 쉽게 찾아볼 수 있었다. 출입문 정면에 영어와 스페인어로 “유해 물질에 노출될 수 있으니 조심하라”는 내용의 경고문이 붙어 있었던 것이다.

기분 좋게 물건을 사려고 들어오는 고객 입장에선 뜻밖의, 판매업자들 입장에선 껄끄러울 수밖에 없는 경고문이었다. 이런 문구의 부착 근거는 1986년 제정된 캘리포니아주 법률 65조이다. 주민의 건강을 보호하려 주정부가 만든 제도다.

|

미국 캘리포니아주 버클리시의 휴대전화 판매점 출입문에 게시된 경고문. 영어와 스페인어로 ‘이 상점에서 나오는 화학물질이 암과 같은 질병을 유발할 수 있다’는 문구가 적혀 있다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그런데 버클리시에는 한술 더 뜬 조치가 시행 중이다. 전자파를 조심하라는 문구를 출력해 휴대전화 판매업자가 상점 내부에 붙이게 하는 시 조례가 2016년부터 운영되고 있다. 조례란 법률보다 법적 구속력은 떨어지지만 시 내부에서 영업이나 거주를 하려면 지켜야 하는 규칙이다.

버클리시가 휴대전화 전자파와 관련해 제정한 조례에 따라 만들어진 경고 문구는 상당히 구체적이다. ‘무선 네트워크에 연결된 휴대전화를 바지나 셔츠 호주머니, 또는 브래지어 안에 넣고 다니면 전자파 노출 수준이 연방정부의 지침을 넘을 수 있다’는 내용이다. 우리나라 젊은이들도 휴대전화는 대부분 꽉 끼는 바지 주머니에 넣고 다니는 게 일반적이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

버클리시가 이런 조례를 만들 수 있었던 이유는 뭘까. 미국에서 전자파 문제를 관리하는 연방통신위원회(FCC)의 소극적 태도와 관련 있다. 현지에서 만난 시민단체 ‘캘리포니아 뇌종양 협회(CABTA)’의 엘리 마크스 대표(사진)는 “FCC에서 일하던 고위직이 통신 업계로 이동하거나 그 반대의 일이 일어나는 건 미국에서 흔한 일”이라며 “FCC의 정책이 대중을 위한 것으로 보기 어렵다”고 말했다. FCC가 업계에 도움이 되지 않을 전자파 규제에 적극 나서긴 기대하기 어렵다는 뜻이다. 결국 마크스 대표는 10여년 전부터 휴대전화 전자파 문제에 관해 적극적인 문제제기를 했고, 특히 버클리시의 휴대전화 전자파 경고 조례 제정 과정에서 큰 역할을 했다.

그렇다면 도대체 미국의 전자파 규제 기준은 어느 정도일까. 미국은 세부 사항에서 일부 차이가 있지만 큰 틀에선 영국과 독일, 스웨덴, 핀란드 그리고 한국 등과 같은 수준의 전자파 강도 기준을 갖고 있다. 4G 주파수에 속하는 900㎒에서는 41V/m, 1800㎒에서는 58V/m까지의 전자파 강도를 인체 보호기준으로 설정한다. 이 국가들보다 전자파 강도를 더 느슨하게 허용하는 건 주요국 가운데 일본이 유일하다. 이에 반해 스위스와 이탈리아, 그리스는 어린이집, 학교, 병원 같은 민감·취약 지역을 따로 반영해 미국 기준의 10~70% 수준의 전자파 강도만 허용하는 구역을 폭넓게 만들었다.

그런데 버클리시의 조례는 이처럼 전자파가 해롭다거나 해롭지 않다는 식의 과학적인 사실관계를 논쟁의 핵심으로 삼지 않았다는 데 특징이 있다. 이왕 FCC가 인정한 행정적인 전자파 관리 수칙을 휴대전화를 사려는 소비자들이 잘 볼 수 있도록 게시하자는 전략을 폈다. 법적인 접근이다. 시민단체인 CABTA는 버클리시 성인의 70%가 FCC가 정한 휴대전화와 인체의 거리 규정에 대해 모르고 있고, 82%는 이에 대한 더 많은 정보를 원한다는 설문조사 결과를 조례 제정을 추진하던 시의원들에게 제공했다. 여기에 더해 캘리포니아주립대 버클리캠퍼스 연구진은 휴대전화 전자파의 위험성을 보여주는 연구 결과들을 지속적으로 시민들과 공유했다. 마크스 대표는 “사람들은 전자파에 관한 정보를 알권리와 자격이 있다”며 “프랑스에선 버클리시 조례와 같은 취지의 법률이 이미 통과돼 나라 전체에서 시행되고 있다”고 강조했다.

UC버클리에서 유학 중인 한국인 대학원생은 “지난해 사람들이 붐비는 버클리 시내에서 5G 기지국 설치를 반대하는 1인 시위가 벌어진 적이 있었다”고 전했다. 전자파 문제는 한국에선 좀처럼 시위의 소재로 등장하지 않지만 버클리시처럼 시민단체 활동이 활발한 미국 도시에선 중요한 얘깃거리가 되고 있다는 뜻이다.

한국에서 출생해 3세 때 미국으로 건너와 UC버클리 동아시아문화 도서관 고위관리자로 재직 중인 앨버트 정(33)은 “미국 시민 사이에선 전자파 문제에 관해 관심을 기울이는 분위기가 강한 게 사실”이라며 “언론에서도 기삿거리로 많이 다루고 있다”고 말했다.

하지만 버클리시 조례가 순풍에 돛단 듯 순항만 하는 건 아니다. 통신업계를 대변하는 단체인 미국무선통신산업협회(CTIA)가 이 문제를 거칠게 물고 늘어지며 “버클리시 조례가 수정헌법 1조를 위반했다”고 소송을 제기한 상황이다. 이 조례가 휴대전화 전자파에 관해 과학적으로 인정되지 않는 견해를 고객에게 전달하도록 해 휴대전화 판매업자들의 ‘말하지 않을 자유’를 침해한다는 것이다. 버클리시가 지지하는 ‘알권리’와의 충돌이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

휴대전화 전자파 문제에 관해 시민단체와 연대하며 다양한 연구 결과를 제시하고 있는 과학자인 조엘 모스코비츠 캘리포니아주립대 버클리캠퍼스(UC버클리) 보건대학원 교수는 기자와 만나 “업계를 대표하는 CTIA는 전자파가 유해하며 휴대전화가 머리나 몸 근처에 있어선 안된다는 점을 대중이 알기를 원치 않는다”고 꼬집었다.

버클리시에선 조례 운영이 일단 성공적으로 이어지고 있지만 미국 다른 지역에선 결과적으로 조례 제정에 실패한 경우가 대부분이다. 2010년 샌프란시스코 시의회는 전자파 주의를 요구하는 문구를 만들었고 메인주, 오리건주 등에서도 비슷한 시기에 유사한 조례가 발의됐지만 업계와의 소송전 끝에 폐기되거나 의회의 폭넓은 동의를 얻지 못해 부결됐다. 미국에선 기술진보를 우선시하는 업계의 영향력이 추가적인 조례의 확산을 어렵게 하고 있다는 시각이 나온다.

마크스 대표는 “지속적으로 싸우는 게 중요하다”며 “시민들에게 사실관계를 알려줘야 한다”고 강조했다. 전자파 문제가 시민운동의 주요 이슈로 다뤄지지 않고 있는 한국 사회에 시사하는 바가 큰 대목이다.

■취재지원 : 한국언론진흥재단

버클리 | 이정호 기자 run@kyunghyang.com

▶ 최신 뉴스 ▶ 두고 두고 읽는 뉴스 ▶ 인기 무료만화

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.