|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

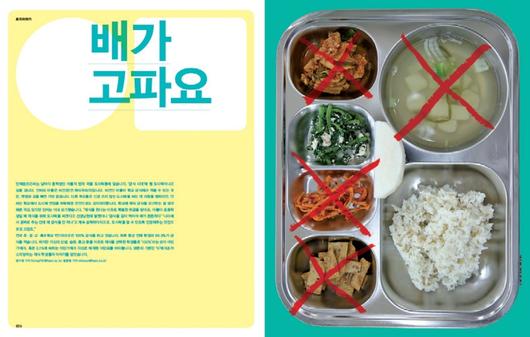

20년 전 일입니다. 고등학교 시절 매달 몇만원씩 내고 급식을 먹었습니다. 9살 때부터 육고기와 유제품, 달걀을 먹지 않던 제 식판엔 주로 김치와 밥 그리고 배식원이 따로 챙겨주신 김이 놓였습니다. 배식원은 고기반찬이 많이 나오는 날 꼭 김을 챙겨주셨습니다. 선의였고 고맙다는 생각뿐이었습니다. 같은 돈을 내고도 밥과 김치와 김으로만 점심을 때워도 제 문제라고 생각했습니다. 채식하는 나는 소수에 해당하니까, 당연히 제가 감내해야 하는 몫이라고 여겼습니다. “가족도 다 채식하니?” “왜 너만 그러니?” “닭고기도 안 먹니?” “건강은 어떻게 챙기니?” 식사 때마다 받는 같은 질문들과 별난 아이처럼 보는 시선, ‘채식한다’고 말할 땐 마치 민폐를 끼치는 것 같은 자책감, 고등학교 3년을 그렇게 보냈습니다.

20년이 지난 현재, 채식하는 아이들의 급식판은 20년 전과 다르지 않았습니다. ‘맨밥과 김, 김치’는 고정 레퍼토리였습니다. 한 가지 다른 게 있다면, 지금은 아이들의 채식급식권을 위해 함께 싸우는 이들이 있다는 겁니다. 올해 생긴 모임 ‘비거니즘을 행동으로 실천하는 청소년’(비행청소년)은 자신들의 경험을 적극적으로 이야기하며 채식급식권을 희망합니다.

네이버 카페 ‘채식급식을 희망하는 사람들’을 운영하는 박은주씨는 워킹맘이지만 자신이 살지 않는 지역의 구의원까지 만납니다. 한 구의원에게선 “채식급식을 하려면 채식을 원하는 학생이 몇 명인지 알아오라”는 답을 들었고, 어떤 구의원은 비건인 박씨에게 “만두를 먹으라”고 권하기도 했습니다. 채식급식을 바라보는 사회의 인식은 여전히 척박하지만, 계속 부딪치는 이유가 있습니다. 박씨의 아들이 자발적으로 채식을 선택했을 때 남들의 시선에서 자유롭고, 온전한 식사를 제공받을 수 있게 하기 위해서입니다.

기사를 준비하면서 가장 염려했던 것은 채식하는 아이들을 향한 비난이었습니다. 이미 사회적 편견과 날카로운 시선에서 상처받았던 아이들이 댓글에 두 번 상처받지 않을까 걱정했습니다. 기사 댓글엔 “도시락 싸서 다녀라” “채식을 강요하지 마라” 등 예상했던 글들이 달렸습니다. 그래도 아이들은 “괜찮다”고 했습니다.

표지 사진에 ‘채’ ‘식’이라는 글자 옆에는 다영이가 가장 좋아하는 동물인 뱀, 도희가 좋아하는 돼지 그림이 있습니다. ‘동물을 죽이고 싶지 않아서’ ‘기후위기 때문에’ 등 저마다의 이유로 채식을 선택한 아이들이 학교에서 온전한 식사를 할 수 있길 바랍니다. 급식을 먹은 뒤에도 배고파 물로 배를 채우지 않고, 집에 가서 밥 먹을 생각을 하지 않길 원합니다. 1999년이 아닌 2019년에, 우리가 사는 사회가 다수를 위해 소수가 무조건 희생해야 하는, ‘먹을 수 있는 것을 달라’는 당연한 요구조차 묵살하는 사회라면 너무 서글플 것 같습니다.

장수경 기자 flying710@hani.co.kr

<한겨레21>이 후원제를 시작합니다. 정의와 진실을 지지하는 방법, <한겨레21>의 미래에 투자해주세요.

[▶후원 하기]

[▶정기구독 신청]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.