국립현대미술관 '2020 전시라인업'

소외장르 집중…다양성 추구로 균형감

첫 단독 서예전 3월 덕수궁관 시작으로

한국전쟁70주년 '낯선 전쟁' 등 총21건

'모두 위한 미술관'에 반려동물도 들여

|

박래현의 ‘노점A’(1956). 1956년 ‘제5회 대한민국미술전람회’에서 대통령상을 받은 작품이다. 천경자와 함께 20세기를 대표하는 여성작가로 꼽혀온 박래현의 예술세계를 다시 들여다보는 ‘탄생 100주년 기념전’이 오는 7~10월 국립현대미술관 덕수궁관에서 열린다(사진=국립현대미술관). |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[이데일리 오현주 문화전문기자] 1969년 10월 하순이었으니 반세기를 꽉 채워 넘겼다. 급한 대로 경복궁, 지금의 국립민속박물관에 간판을 걸고 ‘국립현대미술관’이라 적었다. 정녕 현대미술과는 어울리지 않은 조화라 하겠으나 이상한 외형 따윈 무시해버릴 절절한 목표가 있었다. 집도 절도 없이 흩어진 한국 근·현대미술품을 체계적으로 모으고, 세계 어디 내놔도 꿀리지 않을 현대미술의 구심점을 만들어보자는. 하지만 궁을 전전하는 처지는 한동안 계속됐다. 1973년 이번엔 덕수궁으로 옮겨가 애매한 정체성을 이어갔다.

내 집 장만의 꿈은 1986년 과천관에서 드디어 이뤘다. 그제야 그럴듯한 모양새. 역량도 규모도 ‘국내 최대’에 걸맞아갔다. 이후론 승승장구였다. 2013년 11월 개관한 서울관은 과천과의 거리감을 줄여내며 현대미술을 향한 퍼즐을 맞춰나갔다. 2018년 말에는 과천·덕수궁·서울관에 이어 네 번째 분관까지 열었다. ‘보이는 수장고’를 내세운 청주관이다. 어느 나라, 어느 곳을 본떴든 옛 담배공장을 거대한 전시공간으로 만들 만큼 여유도 생겼다.

그렇게 다시 50년을 향하는 반백년 역사. 국립현대미술관이 중요한 분기점을 맞았다. 구색은 갖췄으니 순서상으론 내실이 될 거다. 아닌 게 아니라 윤범모 국립현대미술관장은 “올해는 새로운 50주년을 향해 첫발을 내딛는 ‘토대구축의 해’가 될 것”이라고 말했다. 무시할 수 없는 것이 관람객 수다. 지난해 국립현대미술관에 든 관람객은 274만명. 이전 해보다 29만명을 더 모았다. 비슷한 추세라면 올해 말 300만명 돌파를 공표할 수도 있다. 암묵적인 그 목표를 달성하느냐 못하느냐는 결국 올해의 전시내용이 좌우하게 될 터. 그 판을 가름할 ‘2020년 전시라인업’이 발표됐다. 서울관 11건, 과천관 5건, 덕수궁관 3건, 청주관 2건 등 총 21건이 부산하게 돌아갈 예정이다.

|

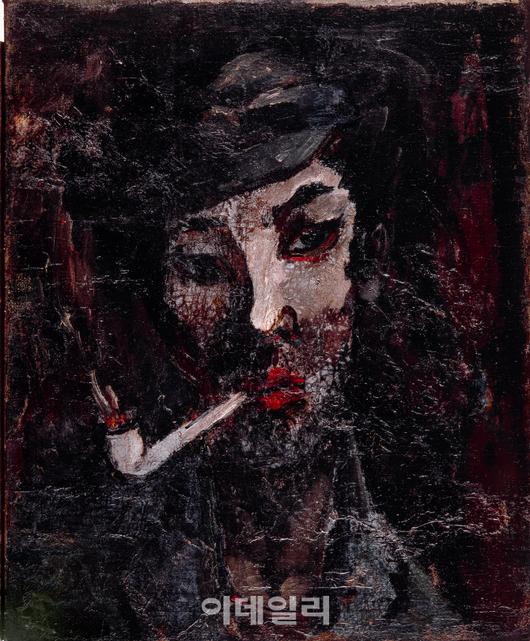

구본웅의 ‘친구의 초상’(1935). 국립현대미술관이 올해 새롭게 시도하는 ‘서울관 상설전 2020+’ 전에 나선다. 미술관 소장품 중 40여명 작가의 교과서 같은 작품 40여점을 선별해 1년여 간 서울관에 소개한다(사진=국립현대미술관). |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

△‘서울관 상설전’ ‘북한 자료실’…토대구축과 새 시도

올해 국립현대미술관 전시의 기둥은 ‘소외장르’가 세울 듯하다. 방점은 윤 관장이 찍었다. 그는 “지난 5년간 미술관 전시를 분석해보니 눈에 띄게 빠진 게 서예·공예·건축 등 현대미술의 마이너장르”라며 “관련 작가나 미술애호가들이 섭섭했을, 소외됐던 장르에 집중하겠다”고 선언했다.

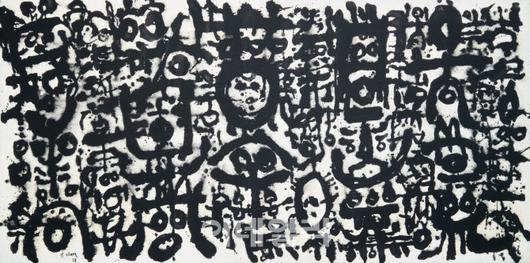

‘소외장르’에서 가장 눈에 띄는 전시는 개관 이후 처음 단독으로 여는 서예전. ‘미술관에 서: 한국 근현대 서예’(3∼6월 덕수궁관)란 타이틀을 내걸었다. 손재형·유희강·김충현·김응현 등 내로라하는 서예가를 비롯해 남관·이우환·황창배 등 글씨를 모티브로 작품활동을 한 화가의 200여점을 걸 예정이다. 이후 ‘미디어로서의 판화’(5∼8월 과천관), ‘한국 공예 지평의 재구성 5070’(9∼2월 과천관), ‘한국 건축과 디자인 8090: 올림픽 이펙트’(11∼3월 과천관) 등이 순번을 기다린다.

|

남관의 ‘흑과 백의 율동’(1981). 국립현대미술관이 개관 이래 단독으로 처음 여는 서예전 ‘미술관에 서’에 걸린다. 손재형·유희강·김충현·김응현 등 서예가를 비롯해 남관·이우환·황창배 등 글씨를 모티브로 작품활동을 한 화가의 200여점을 선뵐 예정이다(사진=국립현대미술관). |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

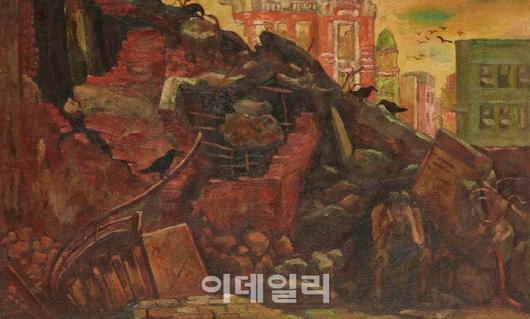

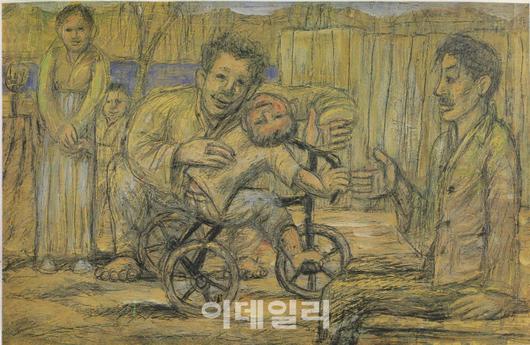

주제로 관심을 끄는 건 ‘낯선 전쟁’(6∼9월 서울관)이다. 한국전쟁 발발 70주년에 맞췄다. 국내외 미술이 포착한 전쟁에 대한 ‘낯선’ 시선을 모을 터. 전쟁과 평화를 어찌 해석해서 미술에 담아낼까를 고심하는 자리가 될 듯하다. 일제강점기 전후의 시대적 갈증은 ‘미술이 문학을 만났을 때’(11∼2월 덕수궁관)로 채울 수 있겠다. 김환기와 김광균, 구본웅과 이상, 이중섭과 구상 등 미술과 문학의 경계를 무색하게 만든 그들의 긴밀한 관계를 들여다보는 기획인데. 말 그대로 ‘문예’의 정수를 작품·자료 300여점으로 끌어낸다.

|

이수억의 ‘폐허의 서울’(1952). 전쟁의 참상을 옮긴 작품이다. 한국전쟁 발발 70주년에 맞춰 전쟁과 미술의 관계를 심도있게 조명할 ‘낯선 전쟁’ 전에 나선다(사진=국립현대미술관). |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

이중섭의 ‘시인 구상의 가족’(1955). ‘미술이 문학을 만났을 때’ 전에서 볼 수 있다. 미술과 문학의 경계를 무색하게 만든 화가와 문인의 끈끈한 관계를 들여다보는 기획이다(사진=국립현대미술관). |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

영원한 숙제라 할 미술관의 미래를 고민하는 시간은 ‘모두를 위한 미술관, 개를 위한 미술관’(5월 서울관)이 마련할 듯하다. 습관처럼 말해온 미술관의 ‘모두를 위한’이란 개념을 확장하는 시도다. 타이틀대로 개와 개를 사랑하는 사람을 미술관에 들이겠다는 실험인데. 공적장소에서 반려동물을 사회적 구성원으로 받아들일 수 있겠는가에 대한 질문까지 얹는다.

탄생 100주년 기념전의 올해 주인공은 ‘박래현’(1920∼1976. 7~10월 덕수궁관)이다. 천경자와 함께 20세기를 대표하는 여성화가로 꼽히는 그이의 명작 100여점이 나온다. 박래현에 이어 회고전을 이끌 작가는 실험미술의 두 거장 ‘이승조’(1941∼1990. 6∼10월 과천관)와 ‘이승택’(88. 10∼2월 서울관). 기하학적 추상을 주도하며 반복적이고 집요한 붓질로 회화의 본질을 캐물은 이승조의 생애, 설치·오브제·회화·사진 등 장르를 넘나든 이승택의 60년 화업이 묵직한 감동을 예고한다.

|

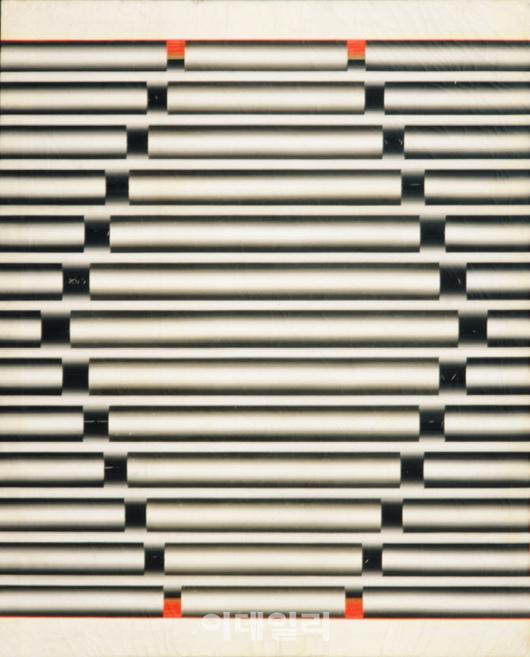

이승조의 ‘뉴클레우스(Nucleus) G-99’(1969). 기하학적 추상을 주도하며 반복적이고 집요한 붓질로 회화의 본질을 캐물은 작가의 생애를 돌아볼 ‘이승조’ 전에 걸린다(사진=국립현대미술관). |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

이승택의 ‘하천에 떠내려가는 불타는 화판’(1988년경). 사진에 채색한 작품은 설치·오브제·회화·사진 등 장르를 넘나든 작가의 60년 화업을 재조명하는 ‘이승택’ 전에 나선다(사진=국립현대미술관). |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그간 없던 새로운 시도도 보인다. ‘서울관 상설전 2020+’(4월부터 1년)이 그중 하나. 국립현대미술관이 소장한 8477점 중 교과서 같은 작품을 골라 서울관에서 소개하겠다는 거다. 구본웅·오지호 등 40여명의 40여점을 선별한다. 좀더 규모가 큰 상설전은 과천관에도 선다. ‘한국 근현대미술 지형그리기’(7월부터 1년)란 전시명 아래 김환기·이우환·유영국·장욱진 등의 작품·자료 600여점을 내건다.

‘북한미술 특수자료실’ 운영이 또 하나의 새로운 시도. 지난해 ‘특수자료 인가기관’으로 승인을 받아 북한미술 관련 자료를 공식적으로 수집·비치할 수 있게 됐다는 거다. 연구자에게 더 환영받을 자료실은 상반기 서울관에 만든다.

|

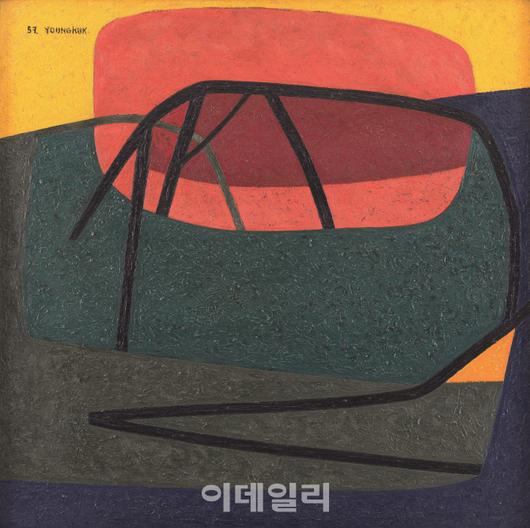

유영국의 ‘작품’(1957). 김환기·이우환·장욱진 등 국립현대미술관 소장품으로 꾸리는 과천관 상설전 ‘한국 근현대미술 지형그리기’ 전에 선뵐 예정이다(사진=국립현대미술관). |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

△‘직제개편’ ‘다다익선’…안팎 문제도 해결해야

사실 올해 국립현대미술관의 과제는 원활한 ‘전시’에만 국한하지 않는다. 이미 노출한 안팎의 문제를 ‘잡음 없이’ 풀어내야 할 부담감 또한 적잖기 때문. 안으론 ‘학예사 등의 전문임기제를 폐지’하는 직제개편을 마무리해야 하고, 밖으론 백남준의 ‘불 꺼진’ 설치작품 ‘다다익선’에 대한 복원 3개년 프로젝트를 착수해야 한다.

전문임기제 대신 정규직 공무원 37명을 채용하겠다는 ‘직제개편’은 상반기 내내 이슈가 될 조짐이다. 그간 알면서도 덮어온 국립현대미술관의 50년 묵은 인력운영 논란을 다시 끄집어낼 소지가 충분하다. 전문가의 위상부터 공무원도 미술인도 아닌 어정쩡한 위치까지 말이다. 말 많고 탈 많은 ‘다다익선’의 복원과정은 일거수일투족이 시선을 끈다. 정부 예산안에 포함되지 못했던 올해 복원비용 15억원을 ‘설득’으로 따낼 만큼 중요성과 시급성 양쪽에 걸쳐 있다.

|

불 켜진 ‘다다익선’(1988)과 불 꺼진 ‘다다익선’(2013). 1988년 국립현대미술관 과천에 설치된 이후 30년을 ‘버텨온’ 비디오아티스트 백남준의 ‘다다익선’은 2018년 2월 ‘누전에 따른 화재·폭발 위험’이란 공식 진단을 받고 상영을 전면중단했다(사진=국립현대미술관·이데일리DB). |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

‘다다익선’을 포함해 국립현대미술관의 올해 예산은 633억원. 이전 해에 비해 21억원(3.5%)쯤 늘었다. 시설 보수·유지, 소장품 구입, 전시비용까지, 쪼개보면 빠듯한 쓰임일 게 뻔하지만, 국내 미술기관 어디서도 쥐어보지 못한 예산인 건 분명하다. 그러니 움직일 때마다 들끓는 관심을 받는 게 당연하고. 그래선가. “국가미술관으로 새롭게 도약하고, 한국미술계 발전을 지원하며, 세계 속 한국미술 위상을 강화할 것”이란 거창한 지표는 영 미덥지가 않다. 어쨌든 다시 50년의 첫발은 이렇게 뗐다.

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.