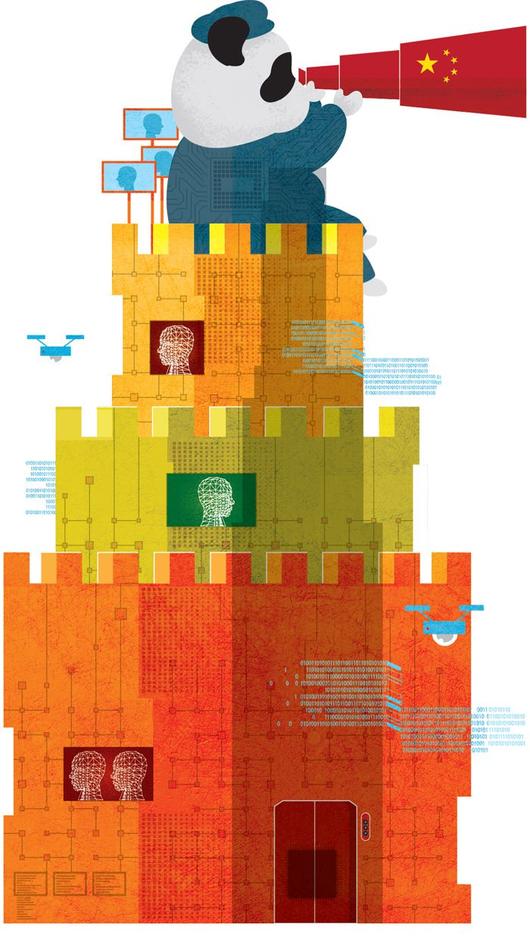

유튜브·페이스북 막는 ‘만리방화벽’ 치고 他國 내다보는 감시탑 세우는 중국 인터넷

동영상 앱 ‘틱톡’ 등 全세계 감시 가능한 ‘빅 브러더’ 중국에 서방은 위기의식

미국도 감시 기술 개발하며 경쟁 뛰어들어… 의회가 안 나서면 ‘자유’ 제약 받을 수 있다

|

박상현 코드 미디어 디렉터 |

지난해 말 미군(美軍)은 글로벌 동영상 플랫폼 ‘틱톡(TikTok)’의 사용 금지령을 내렸다. 처음에는 육군에서 정부로부터 지급받은 스마트폰에 틱톡 설치를 금지했다가 해군과 해병대 등도 뒤를 따르면서 틱톡은 중국 정부의 스파이 취급을 받게 되었다. 물론 군인이라도 개인 폰에 설치해서 사용하는 것은 문제가 없지만 정부에서 지급받은 폰으로는 미군 내부 통신망에 접근할 가능성이 있기 때문에 금지한 것이다.

미국 정부가 그런 결정을 내린 데는 틱톡을 운영하는 중국의 '바이트댄스'가 중국 정부와 협조하고 있다고 판단했기 때문이다. 물론 중국은 부인하고 있지만 이 위험성을 처음 주장한 척 슈머 의원이 상원 정보위원회 소속이기 때문에 미국 첩보기관으로부터 분명한 증거를 넘겨받았을 것으로 보고 있다. 물론 이 말은 미국 역시 중국 정부와 기업 간 통신을 지켜보고 있다는 뜻이다. 중국이 혐의를 부인하는 것도 미국이 그 첩보를 입수한 정황을 밝힐 수 없음을 알기 때문이다.

中 감시 소프트웨어 이름은 '스카이넷' 이렇듯 경쟁국, 적대국 사이의 스파이 행위는 늘 있었던 일이지만 최근 들어 중국의 IT가 미국을 앞설 수 있는 위치에 올라서면서 미국을 비롯한 서방국가들이 긴장하고 있다. 그들이 갖는 위기의식의 근본에는 중국이 생각하는 인터넷의 미래가 이제까지 미국을 비롯한 서구가 생각하고 그려왔던 것과 너무나 다르다는 사실이 있다. 가령 지금 미국에서는 트럼프 행정부가 애플에 암호화된 아이폰 속의 정보를 수사기관이 빼낼 수 있는 뒷문(backdoor)을 만들라고 압력을 가하고 있지만 애플은 굴하지 않고 버티는 중이다. 반면 중국에서는 시민이 무단 횡단만 해도 감시카메라가 위반자의 사진을 찍어 국가 데이터베이스에서 신원을 확인해서 모든 사람이 볼 수 있게 한다. 하지만 중국인들은 큰 문제 없이 받아들인다. 심지어 감시 소프트웨어 이름을 버젓이 (영화 '터미네이터'에서 인간을 감시하고 말살하는 인공지능인) '스카이넷'이라고 붙여도 문제의식을 느끼지 못한다.

|

일러스트=백형선 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이제까지는 이런 인식 차이가 존재해도 각 문화에서 용인하는 자유와 프라이버시의 수준은 다르니 각 나라가 알아서 할 일이라고 생각해왔다. 하지만 중국의 첨단 기술이 만들어낸 제품과 서비스를 전 세계가 사용하면서 사정이 달라졌다. 대표적 예가 방범 카메라를 만들어 파는 중국의 하이크비전과 다화테크놀로지다. 이 기업들이 전 세계에 판매한 제품에 '뒷문'이 비밀리에 설치되어 있어서 소비자의 업소나 가정에 설치된 영상을 빼낼 수 있다는 사실이 알려졌지만 미국을 비롯한 전 세계에 너무나 광범위하게 설치되어 있는 상황이라 사실상 제거가 불가능한 상황이다.

특히 하이크비전은 중국 정부가 지분 42%를 갖고 있는 회사이기 때문에 중국 공산당이 요구할 경우 세계 곳곳에서 촬영되는 영상이 중국으로 넘어갈 수 있고, 그 데이터에 안면 인식 등의 기술이 적용되면 중국은 사실상 전 세계 사람들을 추적할 수 있게 된다는 우려가 나온다. 비슷한 일이 5G 네트워크에서도 일어날 것을 염려한 미국 정부가 작년 내내 중국과 힘겨루기를 했는데, 이제는 아이들이 가지고 노는 틱톡처럼 전혀 무해해 보였던 앱마저 안전하지 않게 된 것이다. 미국 부모 사이에서는 우리 아이가 어떻게 생겼고, 어디를 돌아다니는지 '빅 브러더'처럼 중국 정부가 다 알고 있다는 공포감마저 퍼지고 있다.

美中 안면 인식·감시 기술 개발 경쟁

아이러니한 것은 감시에 능한 중국 정부는 유튜브, 트위터, 페이스북 등 외국의 테크 대기업들이 중국에서 서비스하지 못하도록 하는 ‘만리방화벽(Great Firewall of China)’을 치고 있다는 사실이다. 결국 거대한 장벽을 세우고 그 안에는 장벽 너머로 아주 멀리 내다볼 수 있는 감시탑을 세운 모양새다. 물론 미국에서도 정부가 시민의 프라이버시를 침해하는 사례가 있고 기업이 개인의 데이터를 팔아 돈을 버는 일은 늘 존재한다. 다만 중국과 차이가 있다면 국민이 정부를 감시하고 정부는 기업에 책임을 묻되 기업이 부당하다고 판단할 경우 정부의 요구를 거부할 수 있는 민주적 구조, 그리고 ‘발언의 자유’라는 거대한 사회적 합의다. 인터넷은 하늘에서 저절로 떨어진 것이 아니라 이런 미국이 고유의 문화와 규범을 반영하도록 조심스럽게 설계한 것이다. 하지만 지난 2010년대를 지나면서 인터넷은 소셜미디어와 IoT를 이용한 빅데이터, 인공지능과 기계학습 등의 기술과 결합하면서 지난 20세기에 우리가 그렸던 이상과는 다른 모습으로 급격히 변화했다. 그런데 그런 기술 변화의 선두 그룹에 속한 중국이 고유의 중앙집권적 정치 문화를 기반으로 한 새로운 인터넷의 미래를 그리고 있는 것이다. 그리고 중국이 감시 기술에서 앞서 나가기 시작하자 이제는 미국도 질세라 안면 인식과 감시 기술을 개발하며 새로운 경쟁이 일어나고 있다. 빅데이터를 이용한 감시를 연구하는 학자 앤드루 퍼거슨은 “중국에 존재하는 감시 기술이 미국에도 존재하고 있다”면서 “의회가 규제하지 않고 있으니 중국과 똑같은 감시가 미국에서도 일어날 수 있다”고 경고한다. 그는 무엇보다 지금의 젊은 세대는 어릴 때부터 소셜미디어 등을 통한 프라이버시 침해와 감시에 익숙하다는 사실에 주목한다. 이들이 성인이 되었을 때 생각하는 프라이버시와 개인의 자유에 대한 기대치는 지금의 미국보다 중국의 기준에 더 가까울 수도 있는 것이다. 우리가 사용할 미래의 인터넷은 어쩌면 지금 중국이 그리고 있을지 모른다.

[박상현 코드 미디어 디렉터]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.