서울, 권력 도시

토드 A. 헨리 지음

김백영·정준영·이향아·이현경 옮김

산처럼 | 484쪽 | 2만8000원

조선총독부가 식민지 수도로

전환시켜 간 궤적을 추적

남산 조선신궁·경복궁 박람회

도시 위생과 계몽의 명분 등

억압·수탈·지배의 목적으로

도시개혁이라는 재공간화 추구

서울을 ‘읽어낸’ 책은 그리 드물지 않다. 서울이라는 거대한 공간을 분석하고 해석하는 일은 많은 학자들이 시도했다. 서울을 역사적으로 읽어내기도 하고, 서울의 현재 모습에 가려진 이면을 찾아내려 애쓰기도 했다. 특정 건축물이나 시설만을 집요하게 분석한 책도 있다.

<서울, 권력 도시>(Assimilating Seoul)도 그중 하나다. 그러나 다른 책과 확실히 구분되는 독창성이 있다. 우선 ‘일본 식민지배 시절’인 1910년부터 1945년까지의 서울 역사가 대상이다. 저자는 한국을 연구하는 미국 역사학자 토드 A 헨리다. 가장 큰 장점은 ‘동화(同化·Assimilation)’라는 개념을 통해 식민지 시절 서울을 분석한 것이다. 도시와 건축, 공간에 관심 있는 독자라면 이 신선한 시도에 혹하지 않을 수 없다.

사실 ‘동화’ 개념은 그 자체로는 새롭지 않다. 일본이 식민지 조선에 신사참배 강요 등 동화 정책을 쓴 것은 비교적 잘 알려져 있다. <서울, 권력 도시>는 동화라는 개념을 훨씬 더 넓게 쓴다. 일본의 식민지 동화 정책이 정신적(spiritual), 물질적(material), 공중적(civic)으로 어떻게 전개됐고, 식민지 시절을 살아간 사람들이 이에 어떻게 반응했는지 흔적을 찾아 분석한다. 한국어판을 낸 출판사 ‘산처럼’은 “저자는 ‘침울했던 민족사의 암흑기’, ‘일제의 억압과 수탈’, ‘친일과 반일의 유혈적 드라마’로 통념화되어 있는 지배와 피지배의 식민지 시기 역사적 서사를, 각양각색의 인생 군상들이 빚어내는 예측불가의 왁자지껄한 스펙터클로 그려낸다”고 설명하는데, 책을 읽다보면 동의가 된다.

저자가 연구 대상으로 잡은 것은 ‘정책’이나 ‘제도’가 아니라 도시민들의 삶이 펼쳐지는 길거리, 전시장, 마을, 집 안과 같은 일상생활의 현장이다. 저자는 식민지 시기 지배권력의 동화주의 프로젝트에 의해 여러 가지 형태의 공공 공간이 새롭게 출현했으며, 그 공간에서 다양한 도시적 주체들이 마주치고 뒤섞이는 ‘접촉 지대(contact zone)’가 형성됐다는 점에 주목한다. 한국어판 부제는 ‘일본 식민 지배와 공공 공간의 생활 정치’이다.

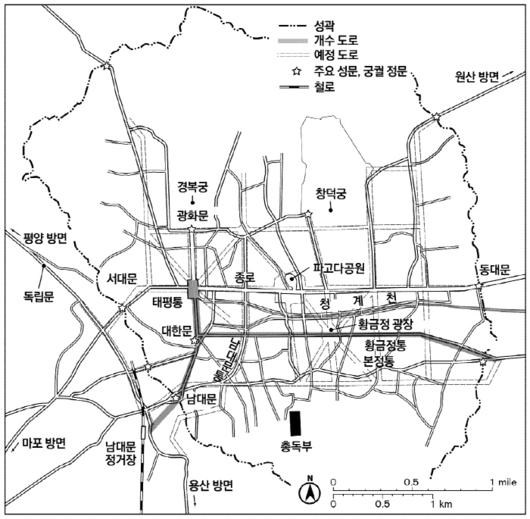

서장과 에필로그를 제외한 본문은 크게 5장으로 구성됐다. 제1장 ‘경성 건설하기: 식민지 수도의 불균등한 공간’에서는 조선총독부가 어떻게 한양/황성이라는 왕도(王都)/제도(帝都)를 일본의 식민지 수도로 전환시켜갔는지 그 궤적을 추적한다. 초기 식민지 계획자들은 대한제국 시기(1897~1910) 지도자들이 추진했던 계획을 무시하고 메이지 일본(1868~1912)에서 끌어온 도시 개혁이라는 재공간화 프로그램을 추구했다. 하지만 사람과 상품의 순환을 용이하게 하려 도로를 격자로 만들고 로터리를 설치하려는 그들의 시도는 이 도시의 원래 동맥 구조에서 그저 작은 부분만을 바꾼다.

|

광복 이후 대한민국 정부가

현대 서울의 공간에서 벌인

국가주의적 프로젝트들은

일본이 ‘한양’을 ‘경성’으로

바꾸기 위해 저지른 일과

과연 얼마나 다른 것인지

냉철하게 성찰해봐야

제2장 ‘정신적 동화: 남산의 신사와 제전’부터 본격적으로 동화를 다룬다. 잘 알려져 있는 대로 태평양전쟁 시기(1937~1945) 이전에도 ‘천황제 주도적인 동화’라는 프로젝트는 일찌감치 진행되고 있었다. 1925년 서울 남산에 건립된 ‘조선신궁’이 대표적이다. 그러나 일본의 이러한 시도는 조선인 개신교도들의 극렬한 반대에 부딪혔고, 기대한 성과를 얻어내지 못한다.

제3장 ‘물질적 동화: 경복궁과 식민지 박람회’는 공공 공간을 활용한 동화 정책이 핵심이다. 조선총독부는 공공 공간에 “근대화를 스펙터클화해서 전시함으로써, 피식민 대중에게 일본의 지배가 그들의 삶을 풍요롭게 해줄 것이라고 확신하게 만드는 작업에 착수했다. 박람회라는 전시 이벤트를 통해서 총독부 관료들은, 조선인들이 가까이하기에는 너무 먼 존재들인 천황이나 신토의 수호신과 그들 스스로를 동일시하기보다는, 눈앞에 놓인 ‘진보’의 유혹에 좀 더 즉물적으로 현혹되기를 기대하면서, 개개인들이 ‘산업/근면’을 내면 윤리로 반아들일 것을 촉구했다”. 다시 말하면 “식민화된 관람객을 납득시켜 외세의 지배를 인정하도록 만드는 것”이 가장 큰 목적이었다.

|

1912년 11월6일 ‘조선총독부 관보 81호’에 실린 ‘1913년 경성시구개수예정계획노선도’. 기존 지도 위에 필자가 지명을 표시했다. 산처럼 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

제4장 ‘공중적 동화: 주민 생활의 청결과 위생’은 개념은 낯설지만 설명을 들으면 쉽게 이해가 간다. 저자는 경성 주민들의 삶에 주목하면서, 계절별 정화(淨化) 및 기타 지역 캠페인들이 개인 신체의 건강을 어떻게 보다 큰 공동체 건강과 연결시키려고 지향했는지 살펴본다. 일본인 식자층들은 한때 경성을 조선 “똥의 수도”라고 경멸했다. 실제 경성은 1920년대 후반부에서 1930년대 초반 사이 제국의 “병든 도시”라는 수치스러운 명성을 떠맡고 있었다. 이 장에서는 도시 위생과 공중 복리라는 명분으로 서울 시내 곳곳에서 계몽 활동을 벌이고 관련 정책을 추진한 것이 사실은 공중적 동화를 위한 시도였다고 설명한다.

한국인들에게 가장 흥미로울 법한 내용은 마지막 장인 에필로그 ‘제국의 소멸 이후: 식민 이후 서울의 공공 공간 다시 만들기’에 나온다. “1910년 이후 조선총독부가 식민화 이전 도시인 한양/황성의 공간성을 탈바꿈시키려고 애썼던 것만큼이나, 한국의 새로운 지도자들도 과감하게 서울을 자주적인 민족국가의 자랑스러운 상징으로 재창조해내고자 했다.” 해방 이후 불과 몇 달 만에 서울의 신사는 사라졌다. 조선신궁이 있던 남산에는 1955년 이승만 대통령 동상이 세워졌다. 그리고 1960년 4·19혁명과 함께 파괴된 이승만 대통령 동상 자리에는 다시 안중근이라는 훨씬 더 대중적인 민족주의 상징이 옮겨왔다. 이러한 흐름은 1995년 철거된 옛 총독부 건물 자리에 경복궁을 복원하는 공사가 마무리되는 2030년대까지 이어질 것이다. 저자는 광복 이후 ‘반공’과 ‘반일’을 국시로 등장한 대한민국 정부가 그들의 통치 이념을 현대 서울의 도시 공간에 새겨 넣는 과정에서 벌인 국가주의적 프로젝트들이 과연 일본 식민주의자들이 ‘한양’을 ‘경성’으로 탈바꿈시키기 위해 저지른 일과 얼마나 다른 것인지 냉철하게 성찰해보라고 말한다.

서울이라는 친숙한 소재를 다뤘지만, 웬만한 독자들은 끝까지 읽기 쉽지 않을 만큼 어렵다. 2014년 초 미국에서 출간된 책이 한국에 번역되기까지 6년이 걸린 이유다. 4명의 공역자 중 한 명인 김백영 광운대 교수는 ‘옮긴이의 글’에서 “이 책의 원문이 (전부는 아니지만, 일부 중요한 대목들이) 무척 난해한 편이어서, 그것을 영문으로 읽고 의미를 해득해내기가 결코 쉬운 일은 아니었다”며 “그동안 적어도 국내에서는, 대중적으로 물론이거니와 관련 분야 연구자들 가운데서도 책 전체를 완독한 사람을 거의 찾아보기 어려웠다”고 말했다. 그럼에도 불구하고 공을 들여 읽어볼 만한 책이다. 김 교수는 “탈식민주의적 문제제기가 완전히 새로운 것은 아니지만, 글로벌 초거대도시로 성장한 현대 서울의 심장부에 도사리고 있(을지 모르)는 유형·무형의 ‘식민지 유산’ 문제를 예리하게 겨냥하는 저자의 정밀한 타격술은, 친일과 반일, 식민지 수탈론과 근대화론과 같은 익숙한 선악 이분법적 역사관에 안주하고 있는 독자들에게는 고정관념의 근간을 뒤흔드는 색다른 긴장감을 선사할 것”이라고 말했다.

홍진수 기자 soo43@kyunghyang.com

▶ 장도리 | 그림마당 보기

▶ 경향신문 최신기사

▶ 기사 제보하기

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.