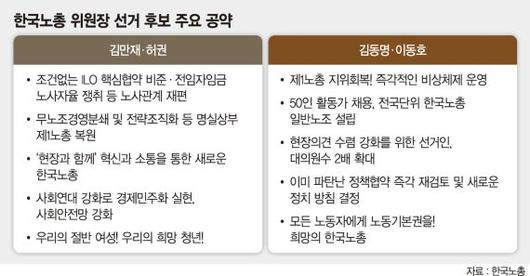

김만재·허권 vs. 김동명·이동호

양측 모두 정책협약 재검토 입장

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

국내 노동계의 한 축인 한국노동조합총연맹(한국노총)의 차기 위원장을 뽑는 선거가 21일 열린다. 한국노총이 전국민주노동조합총연맹(민주노총)에 조합원 수에서 밀리면서 '제1 노총' 지위를 내준 뒤 열리는 첫 선거인 만큼 후보자들도 강력한 '한국노총'을 외치고 있다.

대화와 실리를 강조해 온 기존 한국노총의 행보와 사뭇 다르다. 정부의 주요 노동정책 파트너 역할을 해온 한국노총이 정부·여당과 맺은 정책협약 파기 가능성도 언급하고 있다. 선거 결과가 노정관계에 상당한 변화를 가져올 가능성도 대두된다.

19일 노동계에 따르면 한국노총은 21일 서울 잠실 실내체육관에서 제27대 위원장 선거를 개최한다. 차기 위원장 선거에는 김만재(위원장 후보·금속노련 위원장)-허권(사무총장 후보·금융노조 위원장), 김동명(위원장 후보·화학노련 위원장)-이동호(사무총장 후보·우정노조 위원장)의 맞대결이다.

세부 공약은 다르지만 두 후보자 모두 이번 선거에서 대화보다 협상, 투쟁에 중점을 두고 조직 확대를 통한 제1 노총 지위 회복을 최우선 과제로 내세웠다.

기호 1번인 김만재 위원장 후보는 합동연설회에서 "노동정부를 외치던 정부는 변명만 늘어놓고 소득주도 성장은 동력을 잃었으며 정책협약도 무력화된 상황"이라며 "한국노총의 위상을 바로 세우기 위한 역사상 가장 강력한 지도부가 필요하다"고 강조했다. 이어 무노조 경영을 분쇄하고 거침없는 조직화로 명실상부한 제1 노총을 복원하겠다고 언급했다.

김 후보의 러닝메이트인 허권 사무총장 후보도 토론회에서 "한국노총이 근로기준법의 사각지대에 놓인 소규모 사업장 노동자와 플랫폼 노동자 등의 조직화에 나서야 한다"며 "조직화를 시급히 추진하기 위해 지역 지부에 상담소를 이른 시일 내에 설치해야 한다"고 주장했다.

기호 2번인 김동명 위원장 후보자도 '강한 한국노총'을 만들겠다고 강조했다. 그는 "현장을 배신하지 않고 모든 노동자의 힘을 하나로 모을 것"이라며 "한국노총을 비상체제로 전환하고 활동가를 50명 뽑아 조직 확대에 주력하겠다"고 밝혔다. 아울러 신규 조합원이 직접 가입할 수 있는 일반노조 설립을 약속했다.

상황이 이렇다보니 차기 위원장에 누가 당선되든 민주노총과의 조직력 경쟁은 피할 수 없다는 분석이다. 노조가 조직 확대를 하는 것은 의무이지만, 양 노총이 조직원 확대를 위해 과열경쟁으로 이어질 경우 노동현장이 극심한 대립에 휘말릴 수 있어서다. 실제로 지난해 건설현장에서는 양대 노총의 일자리 문제로 폭력사태가 벌어진 바 있다.

차기 위원장으로 누가 당선되든 초반에는 노정 갈등은 피하기 어려울 것이란 전망도 나온다. 두 후보자 모두 정책협약을 재검토할 수 있다는 입장을 밝히며 정부와 날을 세우고 있어서다.

김주영 위원장 등 현 집행부가 사회적 대화를 강조한 것과는 다른 움직임이다.

지난 11일 열린 토론회에서 김동명 위원장 후보는 "당선된다면 문재인 정권에 노동존중사회 실현에 대한 의지를 물은 뒤 조합원 총의를 모아 협약 유지 여부를 재검토하겠다"고 밝혔다.

김만재 위원장 후보자도 "노동존중사회를 외치던 정부는 변명만 하고 있다"며 "정부는 노동시간 단축, 탄력근로제 문제를 시행하기도 전에 후퇴시켰다"고 비판했다.

민주노총이 사실상 경제사회노동위원회 참여가 어려운 상황에서 한국노총마저 대정부 관계에 긴장을 예고하면서 사회적 대화가 또다시 어려움을 겪는 것 아니냐는 우려가 나오는 이유다.

노동계 한 관계자는 "선거 이후 한국노총이 투쟁의 강도를 높이면서 정부와 긴장 관계를 가져갈 가능성은 있다"면서도 "투쟁과 실리를 병행한다는 게 한국노총 투쟁의 기본 방향인 만큼 장기적으론 노정 갈등이 오래가지 않을 것"이라고 분석했다.

spring@fnnews.com 이보미 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.