통신시설 부지 무기로 정비사업 진출 활발

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

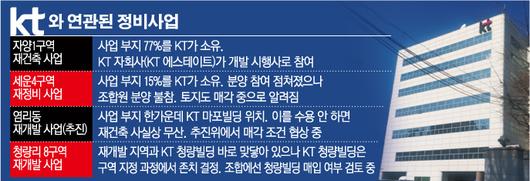

‘땅 부자 기업’으로 꼽히는 KT가 도시정비사업의 ‘큰손’으로 떠올랐다. KT와의 관계에 따라 사업 성패가 갈릴 수 있는 사업장까지 나오고 있다.

금융감독원 등에 따르면 KT가 가진 전국의 토지는 약 613만㎡, 건물 면적은 363만㎡다. 통신시설 등을 구축하는 과정에서 일찍부터 전국에 땅과 건물을 확보해둔 덕분이다. 이들 토지와 건물의 가치는 지난해 시가로 따지면 8조2501억 원이 넘는다.

이 때문에 KT는 회사가 소유한 빈땅을 활용해 도시정비사업에도 뛰어들었다. 서울 광진구 자양4동 KT광진지사 부지에서 진행 중인 자양1주택 재건축 사업이 대표적이다. 사업 부지 7만8147㎡ 가운데 6만384㎡(77.2%)가 KT 땅이다. 개발 시행도 KT 자회사인 KT 에스테이트가 맡았다. 이곳엔 1360가구 규모의 아파트뿐 아니라 호텔과 오피스텔, 광진구청 신청사 등이 들어선다. 한강변과 가까워 서울 정비사업 가운데 ‘유망주’로 꼽힌다.

KT는 종로구 세운지구 재정비사업에도 참여했지만 여기선 쓴맛을 봤다. 특히 세운4구역에선 사업 부지의 15%를 차지한 큰손이었다. 하지만 정부와 서울시 규제로 사업이 지지부진한 상태를 면치 못하자 KT는 철수 준비를 하고 있다. 조합원 분양에 불참한 데 이어 사업 부지 일부도 매각한 것으로 알려졌다. 다만 이 일대 땅값이 최근 3.3㎡당 3000만 원 선이라는 것을 고려하면 적잖은 시세 차익을 봤을 것이라는 게 부동산업계의 평가다.

주민 주도로 추진하는 정비사업에서도 KT의 무게감이 커지고 있다. KT가 자칫 어깃장을 놓으면 사업이 어그러질 수 있어서다.

최근 재개발을 추진하는 지역 가운데 KT의 그림자가 가장 짙은 곳은 서울 마포구 염리동이다. 이 지역에선 최근 추진위원회를 꾸리고 염리동 82-1번지 일대 6만7495㎡ 재개발을 추진 중이다. 아파트 14개동을 신축해 1686가구가 입주하는 게 목표다.

|

서울 마포구 염리동 KT 마포빌딩 전경. 박종화 기자. pbell@ |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

문제는 염리동 한가운데 있는 KT 마포빌딩이다. 이 부지를 매입하지 못하면 재개발을 추진하기 어렵다. 이춘성 추진위원회 사무국장은 “KT 빌딩이 재개발에 포함되지 않으면 6개동을 못 짓는다. 단지를 만들 수 없다”고 말했다. 이 지역에선 2010~2015년에도 재개발을 추진했으나 KT 빌딩 문제를 해결하지 못한 채 재정비구역에서 해제됐다. 이 국장은 “이번엔 일정 수준 이상 주민 동의율을 채우면 KT에서도 부지 매입 협상에 적극적으로 나서기로 했다”고 밝혔다.

동대문구 청량리동 청량리8구역 재개발 조합도 KT 청량빌딩 매입을 두고 장고 중이다. KT 청량빌딩은 청량리8구역에 둘러싸여 있다. 2010년 정비사업 구역을 지정할 때 재개발 구역에서 제외돼 존치가 결정돼서다.

조합에선 KT 청량빌딩을 사들여 단지를 넓히면 일반분양 수익을 늘릴 수 있다고 판단한다. 청량리8구역 조합 관계자는 “KT 측에서 제시하는 매각 가격과 경제성에 따라 매입 여부를 결정할 것”이라고 말했다.

부산에선 시(市)까지 나서 KT에 전화국 이전을 제안했지만 KT의 ‘버티기’로 무산됐다. 부산시는 연제구 연산ㆍ양정동 일대를 재개발하면서 연산전화국을 다른 곳으로 이전할 것을 제안했다. 재개발 단지 앞을 지나는 2차선 도로를 넓히기 위해서다.

주변 재개발 단지에 2000가구가 넘게 입주하는 데 2차선 도로는 너무 좁다는 게 부산시 등의 판단이었다. 당시 부산시와 연제구 등에선 충분한 매각 비용뿐 아니라 이전 부지까지 제공하겠다고 제안했지만 끝내 협상이 이뤄지지 않은 것으로 전해진다.

양지영 양지영R&C연구소 소장은 “정비사업자 입장에선 부지를 넓혀 개발하는 게 사업성을 높이는 측면에서 도움이 된다”며 “될 수 있으면 KT와의 협상을 성사시켜 재개발의 큰 그림에 통일성을 갖추도록 하는 게 좋다”고 말했다.

[이투데이/박종화 기자(pbell@etoday.co.kr)]

▶프리미엄 경제신문 이투데이 ▶비즈엔터

Copyrightⓒ이투데이, All rights reserved. (무단 전재 및 재배포 금지)

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.