그러나 스프링스틴의 인기가 올라가도 그의 수입은 시원치 않았다. 그의 프로듀서이자 매니저인 마이크 어펠과 1972년에 맺은 계약 때문이었다. 통상 아티스트와 프로듀서는 몇 년 동안 몇 장의 음반을 낸다는 식의 조건으로 계약을 맺는다. 무명 뮤지션은 이 과정에서 불리한 조건을 수용할 수밖에 없는 경우가 대부분이다. 자신의 음악을 널리 들려주고 싶은 마음이 굴뚝 같다보니 돈벌이는 안중에 없는 뮤지션들도 많다.

스프링스틴도 마찬가지였다. 당시 스프링스틴이 가져간 돈은 어펠의 10분의 1도 안 됐던 것으로 알려졌다. 그는 앨범이 많이 팔리고 공연 활동이 증가한 만큼 ‘공정한 몫’을 요구했다.

문제는 데뷔 때 작성한 계약서였다. 두 사람의 계약은 5년간 유효했으므로 어펠은 스프링스틴의 요구를 들어주지 못한다고 맞섰다. 결국 1976년 7월 스프링스틴은 어펠을 상대로 소송을 제기했고, 이들은 10개월간 법정 공방을 벌였다.

스프링스틴과 어펠처럼 데뷔 당시의 계약서 한 장 때문에 분쟁이 일어나는 일은 음악업계에서 흔한 일이다. 한국에서도 대형 연예매니지먼트사들의 불공정한 계약 조항 논란은 종종 불거진다.

불공정하게 느껴지더라도, 계약은 계약이다. 한 번 서명한 내용은 웬만해선 다시 되돌리기 어렵다. 뮤지션 입장에선 꿈에 그리던 데뷔를 위해 지불한 비용인 셈이다. 이것을 경제학 용어로 ‘매몰비용(sunk cost)’이라고 한다.

경제학자 앨런 크루거는 스프링스틴과 어펠의 사례를 들면서 “사람들은 공정하게 대접받기를 원하기 때문에 매몰비용이 종종 문제가 된다”며 “하지만 계약서는 파기하거나 수정하기가 힘들다”고 설명했다.

매몰비용은 돌이킬 수 없는데도, 사람들은 자주 ‘매몰비용의 오류(sunk cost fallacy)’에 빠진다. 매몰비용을 포기하고 새로운 기회를 찾아야 하는데, 회수할 수 없는 비용에 집착하는 것이다. 스프링스틴 역시 불공정한 계약을 매몰비용으로 생각하고 향후 더 나은 조건의 계약서를 새로 작성하면 간단한 문제였다.

매몰비용의 오류를 설명할 때 자주 등장하는 사례는 콩코드 여객기다. 프랑스와 영국이 1969년 합작 투자해 개발한 콩코드는 기존 보잉 여객기보다 2배 이상 빨랐다. 하지만 높은 생산비 때문에 전망이 밝지 못했다. 그런데도 영국과 프랑스는 투자를 계속하며 총 190억달러를 쏟아붓고서야 2003년 결국 운행을 중단했다.

|

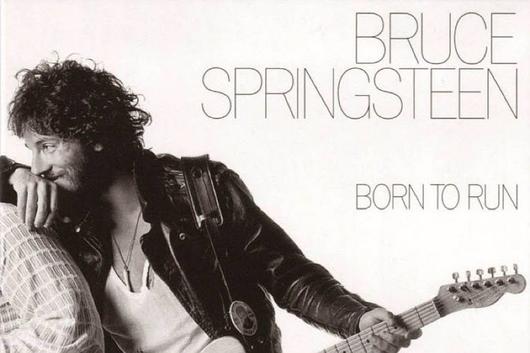

브루스 스프링스틴 “Born to Run” |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.