[조선일보 100년 기획 - 말모이 100년, 다시 쓰는 우리말 사전]

[21] 남도 방언의 寶庫, 판소리

왕기석 명창 만난 서정섭 교수, 판소리 속 우리말 채집 나서

"물어쌌소·네동네동·워너니…찰진 방언 속에 희로애락 담겨"

춘향이 고향인 전북 남원에서 판소리 한판이 벌어졌다. 부채를 손에 쥔 왕기석(57) 명창이 '춘향가' 한 대목을 맛깔나게 불러젖힌다. 춘향의 옥중 편지를 들고 한양 가던 방자가 어사가 돼 내려오는 이몽룡을 극적으로 만나는 장면. 거지꼴 행색을 한 이몽룡을 못 알아본 방자와 이몽룡이 옥신각신 주고받는 대화에서 해학이 넘친다.

"허허 그놈 아주 맹랑하구나. 그래 어디 가느냐?" (어사)

"갓 쓴 양반들 떼 지어 사는 데 가요." (방자)

"음. 한양 간단 말이로구나." (어사)

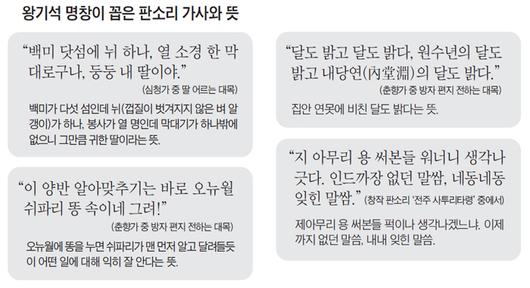

"허허. 이 양반 알아맞추기는 바로 오뉴월 쉬파리 똥 속이네 그려!" (방자)

'오뉴월 쉬파리 똥 속'은 오뉴월에 똥을 누면 쉬파리가 맨 먼저 알고 달려들듯이 어떤 일에 대해 익히 잘 안다는 뜻의 속담. 왕 명창이 "방자 대사엔 '솔찮이(상당히) 성가시네' '왜 이리 꼬치꼬치 물어쌌소?'처럼 전라도 방언이 풍부하게 들어 있다"고 하자, 방언학자 서정섭(61) 전주대 국어문화원 교수가 말을 이었다. "물어쌌소에서 '-쌌다'는 한자 '쌓을 적(積)'자에서 파생된 거예요. 계속 쌓는다→반복한다, 즉 '묻는 것을 반복적으로 해서 왜 귀찮게 하느냐'는 의미가 담겼죠."

|

전북 남원 국립민속국악원 옆 춘향테마파크에서 왕기석(왼쪽) 명창과 국어학자 서정섭 교수가 ‘춘향가’ 속 남도 방언에 대해 이야기하고 있다. 명창은 “이몽룡 대사엔 전라도 사투리가 없다”며 “몽룡이가 ‘춘향아 우지 마라’ 하지 ‘춘향아 우덜 말아라’라고 하면 굉장히 어색할 것”이라며 웃었다. /김영근 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

문화체육관광부, 국립국어원, 한글학회와 조선일보가 함께 만드는 '말모이 100년, 다시 쓰는 우리말 사전'에 들어갈 단어를 수집하는 '전문가 채집' 현장. 전북 방언 조사를 맡은 서 교수는 지난 10일 박정미(43) 전주대 국어문화원 책임연구원, 이은선(35) 전북대 국어국문학과 강사와 함께 남원 국립민속국악원을 찾았다. 판소리 창과 아니리(사설)에 깃든 남도 방언과 우리말을 조사하기 위해서다.

"판소리 '심청가' 중 심봉사가 청이를 안고 젖동냥하러 다니다가 딸을 어르는 대목에 이런 가사가 있어요. '백미 닷섬에 뉘 하나, 열 소경 한 막대로구나, 둥둥 내 딸이야.' 백미가 다섯 섬인데 뉘가 하나 나온다는 건 그만큼 적다는 얘기고, 봉사(소경)가 열 명인데 막대기가 하나밖에 없으니 그만큼 귀하고 소중한 내 딸이란 뜻이죠." 왕 명창은 "전라도 방언에 '뉘나다'(물린다, 지겹다)는 말이 있는데 여기서 '뉘'도 같은 데서 온 말"이라고 했다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

명창 하나에 청중 셋. 왕 명창이 시원하게 한 대목을 부르면, 세 사람이 가사를 하나씩 짚어가며 질문을 던졌다. 서 교수는 "사실 판소리엔 한문이 엄청 나와 얼핏 이해되지 않는 문장이 많다"고 했고, 명창은 "판소리가 원래 서민과 소통하는 음악이었는데 어느 순간부터 양반이 즐기면서 고사성어나 한문이 많이 섞여 어려워진 측면이 있다"고 했다. "구전으로 내려오다 보니 오류도 많아요. 한번은 국립극장에서 유명한 명창과 연출가가 싸움이 붙었어요. 춘향가에서 월매가 '달도 밝고 달도 밝다, 원수년의 달도 밝고 내당연의 달도 밝다' 하는 대목이 있어요. 내당연(內堂淵)이 집 안에 있는 연못인데, 연출이 '대관령의 달도 밝다'라고 우기니까 명창이 '여보쇼, 남원에서 대관령이 왜 나와' 하면서 대본을 집어던졌죠."

소리꾼들 사이의 은어도 많다. "얼씨구!"처럼 절로 흥이 나서 하는 게 아니라 건성으로 하는 추임새를 '보비유'라고 한다. 소리하다가 '삑사리'가 나면 '어룽진다'고 하고, '이돌'은 돈, '입놀 간다'는 '공연 간다'는 뜻으로 흔히 쓴다. "저 사람 소리엔 그늘이 있어, 하면 굉장한 칭찬이에요. 인생의 희로애락을 속으로 삭였다가 풀어내는데 한(恨)을 제대로 끄집어냈다는 뜻이거든요."

왕 명창은 "처음 접할 때 감동받지 않으면 죽을 때까지 판소리 팬으로 안 돌아오니까 매번 청중을 한 방에 보내야 한다는 각오로 무대에 선다"며 "그러려면 가사의 뜻과 내용을 정확히 알고 전달해야 하기 때문에 언어 구사가 중요하다"고 했다.

[남원=허윤희 기자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.