1) 기술의 발달로 화장지가 물에 더 잘 녹게 되면서 막힐 걱정이 사라졌기 때문이다.

2) 주택 내 배관이 개선되고 하수시설이 발달하면서 화장지가 막힐 걱정이 사라졌기 때문이다.

3) 원래부터 화장지는 물에 잘 녹았다.

답은 3번입니다.

|

화장지와 같은 위생용지들 덕분에 우리의 삶은 화려한 축제가 될 수 있었습니다. <사진 제공=아이즈원 공식 트위터> |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

1985년 3월28일자 매일경제 신문에는 이런 기사가 나옵니다.

주부 정문자 씨는 '국내 화장지가 변기에 그대로 버려도 되는지 품질을 믿어도 되는가'라고 질문. 허용 유한킴벌리 상무는 "국산 흰색 화장지는 사용 후 분리처리하지 않아도 된다"고 밝혔다.

1985년 당시에도 이미 화장지를 변기에 버리는 것이 가능하고, 화장실에 휴지통을 두는 것이 위생적이지 못하다고 화장지 회사가 설명함에도 불구하고 우리 소비자들은 이를 불신하고 있다는 걸 알 수 있습니다.

그런데 서양에서 화장지의 역사를 살펴보면 화장지는 가정 내 수세식 변기와 함께 등장했는데 다른 종이와 달리 변기에 물과 함께 내릴 수 있다는 것이 화장지의 장점이었다는 내용을 찾아볼 수 있습니다. 정확한 시기는 알 수 없지만 20세기 초반 서양에서는 이미 휴지를 변기에 버리는 것이 일상적이었던 것 같습니다. 그렇다면 한국에서 화장지가 보편화되었을 당시의 화장지는 틀림없이 물에 잘 녹고, 변기에 내려도 되는 제품이었을 거라고 추리해볼 수 있습니다.

우리나라의 경우 수세식 변기나 주택 내 배관에 대한 불신이 컸습니다. 또 과거 종이를 아껴서 사용하는 습관, 화장지가 변기를 막히게 하는 원인이라는 오해 등 여러 가지 이유가 복합적으로 작용해 화장지를 휴지통에 버리는 습관이 오래 지속된 것 같습니다. 몇 년 전부터 지하철 등 공공화장실에서 휴지통이 사라지면서 가정 내 휴지통도 빠르게 사라지고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 유한킴벌리에 따르면 집 안 화장실에 화장지통이 있다는 응답은 2009년 68%에서 2017년 59%로 크게 하락했습니다.

1년에 20%씩 성장하던 화장지 시장은 보급률이 올라가면서 점차 성장 속도가 느려집니다. 이에 화장지 회사들은 다른 시장에 눈을 돌립니다. 바로 생리대와 기저귀입니다. 이것은 당연한 수순이었는데요. 유한킴벌리의 모회사인 미국 킴벌리클락이 전 세계에서 최초로 일회용 생리대를 대량생산해 판매한 회사이기 때문입니다. 또한 일찌감치 기저귀 시장에 진출해 1978년 당시 하기스라는 기저귀 브랜드를 판매하고 있었기 때문입니다.

|

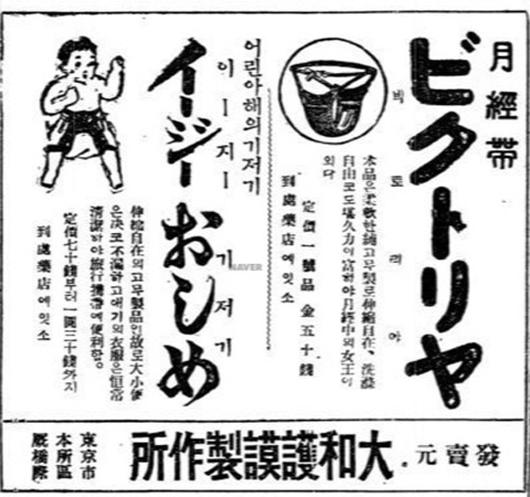

종이 생리대와 기저귀가 보급되기 전에는 고무로 된 제품을 썼다고 합니다. 1923년 5월 27일자 동아일보에 실린 월경대(생리대)와 기저귀 광고. <사진 제공=뉴스라이브러리> |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

생리대는 1971년부터 유한킴벌리에 의해서 판매가 시작됐고, 유아용 일회용 종이 기저귀도 1983년 유한킴벌리가 하기스를 우리나라에 처음 소개했습니다. 하지만 워낙 비싼 가격 때문에 초기에 생리대와 종이 기저귀 사용은 빠르게 늘지 못했다고 합니다. 하지만 여성들의 지위가 점점 높아지면서 생리대와 기저귀 보급률은 빠르게 올라갑니다. 1991년 기사에 따르면 이미 전체 여성의 87.4%가 일회용 생리대를 사용하고 있었고, 10·20대의 경우 100%에 육박합니다. 이런 젊은 여성들이 사회에 나가서 직장을 갖고 아이를 키우면서 종이 기저귀 보급률도 빠르게 올라갑니다. 종이 기저귀의 경우 1990년대 보급률이 처음 20%를 찍었는데 2003년에는 90%에 이를 정도로 보편화됩니다.

화장지, 생리대, 기저귀의 공통점은 무엇일까요?

모두 제지회사에서 만든다는 것 외에도 세 제품은 공통점이 많습니다.

먼저 2020년 현재 세 가지 제품은 국내에서는 완전히 '성숙된 시장'에 도달했다는 것입니다. 거의 모든 사람이 사용하고 있기때문에 시장이 성장할 여지가 없습니다. 반면 사용량과 직결되는 국내 인구는 점차 줄어들 것으로 예상됩니다. 출산율이 낮아지면서 기저귀가 가장 먼저 타격을 받고 있고, 생리대와 화장지도 점차 시장이 축소될 것이라는 전망이 나오고 있습니다.

|

기저귀는 없던 시대에는 어떻게 아이를 키웠을까요? <사진 제공=깨끗한나라> |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이런 이유로 위생용지를 생산하던 기업들은 다른 시장으로 영역을 넓히고 있습니다. 물티슈와 미세먼지용 마스크가 대표적인데요. 기저귀와 생리대를 만들 때 사용되는 부직포가 물티슈와 미세먼지용 마스크를 만드는 데 사용되기 때문입니다.기저귀를 판매하다보니 자연스럽게 육아용품(젖병, 스킨케어 등)으로 진출하기도 하고, 성인용 기저귀 시장에 진출하기도 합니다. 생활용품으로 여성 고객이 많다보니 일회용 수세미나 청소걸레 등 청소용품에 진출하기도 합니다.

정리해보겠습니다.

1. 한때 우리나라 화장지의 대명사였던 뽀삐는 화장지의 고급화로 인해 지금은 쉽게 찾아보기 어려운 제품이 되었습니다.

2. 화장지는 처음부터 변기에 넣어서 버릴 수 있었지만 이렇게 해도 된다는 걸 우리나라 사람들이 받아들이는 데는 50년이 넘는 시간이 걸렸습니다.

3. 화장지와 함께 생리대, 일회용 기저귀도 우리 국민들에게 빠르게 보급됐지만 지금은 시장이 포화상태입니다.

4. 화장지 회사들은 이제 종이회사라기보다는 생활용품 회사로 변해가고 있습니다.

[이덕주 중소기업부 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.