|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

지난 주말 별마당도서관에 다녀왔습니다. 서울 삼성역 가까이에 있는데요, 사진으로만 보다가 직접 가보니 규모가 엄청났습니다. 특히 바닥에서 천장 높이가 어마어마했습니다. 10층 건물 높이쯤 되어 보였습니다. 높이는 깊이의 다른 말이겠지요. 포괄적인 넓이만큼 심층적인 깊이 또한 절실하단 생각이 들었습니다. 넓이와 깊이가 교차하는 십자가 같은 걸 떠올려 보았습니다.

|

강단에 서보니 돔구장 한복판에 서 있는 것 같았습니다. 강연 주제는 ‘관계’로 정했습니다. 헨리 데이비드 소로의 오두막에 있었다는 의자 세 개를 매개로 삼아 ‘나’를 둘러싼 관계를 성찰해보자는 것이었습니다. 소로는 친구가 찾아오면 의자 두 개를 내놓았고 나그네들이 방문하면 의자 세 개를 내놓았답니다. 혼자 있을 때는 의자가 하나만 필요했겠지요. 소로의 의자는 각각 자기 성찰, 우정, 환대를 의미합니다. 저 세 관계가 조화와 균형을 이룰 때 우리가 바라마지 않는 ‘좋은 삶, 좋은 사회’가 가능하겠지요.

그런데 문제가 없지 않습니다. 19세기 후반 소로의 의자는 인간의 범주를 벗어나지 않았던 것 같습니다. 물론 인간관계를 원만하게 가져가는 것만 해도 만만치 않은 일입니다만, 21세기의 우리에게는 의자가 두 개 더 필요합니다. 기계와 천지자연이 앉을 의자 말입니다. 인공지능(AI)이 이끌어가는 과학기술 혁명, 그리고 기후재앙으로 대표되는 생태 환경의 위기에 제대로 대처하지 못한다면 인간관계는 무너지고 맙니다. 인간과 기계, 인류와 지구의 관계를 재정립하지 않는다면 우리에게 미래는 사라지고 맙니다.

관계를 깊이 들여다보는 일은 반드시 전환으로 이어집니다. 지금과 다른 생각, 지금과 다른 삶의 방식을 꿈꾸지 않는 성찰은 진정한 성찰이 아닐 것입니다. 자기 내면으로부터 이웃, 이방인, 인류세까지 두루 살펴보다 보면, 뭔가 잘못돼도 크게 잘못되고 있다는 사실과 마주하게 됩니다. 자기 자신을 들여다보는 의자에 앉아 있다 보면, 삶이 왜 이토록 작아지고 있는지 자문하게 됩니다. 자존감, 존엄, 평등, 자유, 영혼과 같은 말이 내 안에서 생생하게 살아 있지 않다는 자각이 일어납니다.

환대의 의자는 말할 것도 없습니다. 피부와 언어가 다른 이방인들에 대한 공감능력이 현저히 떨어지고 있습니다. 코로나19가 전 지구적으로 확산되면서 낯선 이들에 대한 혐오와 배제가 곳곳에서 목격됩니다. 개인주의와 자국 우선주의가 고개를 바짝 치켜들고 있습니다. 코로나 이전으로 돌아갈 수 없다고들 합니다. 그렇다면 우리는 앞으로 나아갈 수밖에 없습니다. 이전과 다른 가치관을 수립해야 하는 시간입니다. 우리가 우리의 미래를 결정해야 하는 긴급한 시간입니다.

그렇다면 생각의 전환은 어떻게 가능할까요. 저는 별마당도서관에서 이렇게 말했습니다. 이야기를 바꾸자. 오늘의 나, 지금 여기의 우리를 만들어온 이야기를 뒤집어보자고 했습니다. 이야기가 바뀌어야 삶이 바뀌기 때문입니다. 신화, 전설, 민담, 노래… 우리 마음 안에서 척도 역할을 하는 이야기에 일정한 거리를 둘 때입니다. 그 거리에서 다른 생각이 탄생합니다. 관점 이동과 경청을 통해 공감능력 키우기. 이 태도만 갖춰도 우리는 다른 미래와 만날 수 있을 것입니다.

요즘 제가 중얼거리는 짧은 시가 있습니다. 귀에 익은 동요를 뒤집은 것인데요, ‘학교종이 땡땡땡/ 어서 모이자/ 선생님이 우리를 기다리신다.’ 지금까지 우리는 선생님이 치는 종소리에 맞춰 움직였습니다. 학교는 국가가 개입하는 공적 제도입니다. 제가 다음과 같이 덧붙였습니다. ‘학교종이 땡땡땡/ 어서 가보세/ 아이들이 우리를 기다린다네.’ 일대 전환입니다. 학생들이 종을 칩니다. 이제 학교와 사회가 ‘미래를 빼앗긴’ 학생들의 목소리에 귀 기울여야 할 때입니다.

심청에게도 감정을 이입해 보았습니다. ‘심청이/ 아빠에게/ 공양미 삼백 석 영수증을 건네며/ 이렇게 말했다// 다음엔/ 아빠가 빠져.’ 저는 심청의 저 ‘무서운 한마디’가 미래 앞에서 막막해하는 청년세대의 분노를 대변할 수 있다고 봅니다. 세대 간 갈등은 기후위기에 버금가는 지구적 난제 중 하나입니다. 미래세대와 은퇴세대가 연금제도를 놓고 ‘전쟁’을 벌이기 시작할 것입니다.

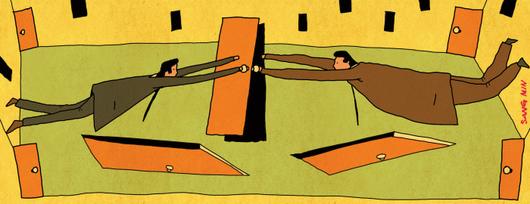

공감능력이 관건입니다. 별마당도서관에서 저는 말했습니다. 우리가 미래의 문 앞에서 스러지는 ‘최후의 인간’이라면 공감능력이 없기 때문일 것이고, 우리가 미래의 문을 열어젖히는 ‘최초의 인간’이라면 공감능력이 있기 때문일 것입니다.

이문재 시인·경희대 후마니타스칼리지 교수

▶ 장도리 | 그림마당 보기

▶ 경향 유튜브 구독▶ 경향 페이스북 구독

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.