━

‘반중(反中) 공동노선’ 연출하려는 트럼프

|

문재인 대통령이 1일 청와대 관저에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화하고 있다. [청와대 제공=연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

발단은 트럼프 대통령의 30일(현지시간) 에어포스원 기자회견이었다. 트럼프 대통령은 이 자리에서 한국과 호주·인도·러시아를 언급하면서 “G7이 지금 세계를 적절히 대표한다고 느끼지 않는다. 구식의 그룹”이라고 비판 조로 말했다.

미국이 인도태평양 전략의 핵심 파트너로 꼽는 국가들에 러시아가 더해진 셈이다. 트럼프 대통령은 이 발언이 있고나서 곧바로 문 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 전화를 걸었다.

그런데 트럼프 대통령의 ‘G7 확장 구상’은 앙겔라 메르켈 총리가 “트럼프 대통령의 G7 회의 참석 요청을 거절했다”는 메시지와 거의 동시에 나왔다. 독일 공영 도이체벨레에 따르면 독일 총리실 대변인은 30일(현지시간) “코로나 상황이 확산하고 있어 6월 말 워싱턴DC에서 개최하는 G7 회의는 직접 참석이 어렵다”고 밝혔다.

이런 맥락에서 보면 이번 트럼프 대통령의 구상은 미국에 좀 더 우호적인 국가들로 G7 체제를 확장하려는 시도일 수 있다. G7 안에서 트럼프 대통령은 독일·프랑스·캐나다 등과 마찰을 빚어왔다. 파리 기후변화 협약 탈퇴(2017년), 이란 핵 합의 탈퇴(2018년)에 이어 올해 들어서는 세계보건기구(WHO)에서 탈퇴하겠다고 주장하면서다.

트럼프 대통령이 처음 에어포스원에서 언급한 “G10 또는 G11”은 1일 문 대통령과의 통화에선 브라질까지 포함해 “G12”로 확장됐다.

이렇게 모은 우방국들과 ‘대중국 공동노선’을 보여주는 데 활용하겠다는 의도를 미국은 숨기지 않았다. 앞서 백악관이 이번 G7 회의의 주제는 “전통적인 우방국들과 중국의 미래를 어떻게 다룰 것인지에 관한 것”임을 확인하면서다.

|

2018년 6월 캐나다 샤를부아에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서 참석자들이 통상 문제가 포함된 공동성명 문안을 논의하고 있다. 당시 도널드 트럼프 대통령의 거부로 끝내 공동성명은 채택되지 않았다. [로이터=연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

트럼프 대통령은 유독 화상이 아닌 대면(in person) 회의 개최에 공을 들이고 있는데, 이는 화상회의보다 대면 회의가 보다 강력한 메시지를 연출할 수 있기 때문으로 풀이된다. 11월 대선을 앞두고 강력한 대중 메시지를 내려는 시도라는 것이다.

━

즉각 수락한 한국, 선 그은 러시아

트럼프 대통령의 돌발 구상에 초청을 받은 나라도, 기존 G7 국가들도 외교 셈법이 복잡해졌다.

일단 한국은 즉각 수락했다. 청와대에 따르면 문 대통령은 “G7 체제는 전 세계적 문제에 대응하고 해결책을 찾는 데 한계가 있다. 초청에 기꺼이 응하겠다”고 답했다.

정부는 이날 트럼프 대통령의 ‘G7 초청’은 옵서버 자격이 아닌 정식 멤버로 참여하라는 제안으로 해석하고 있다. 한국이 이 그룹에 들게 되면 2008년 주요 20개국(G20) 합류 이후 국제무대에서 새로운 도약을 하게 되는 건 맞다. 서방 국가 위주인 G7은 중국이 포함된 G20보다 ‘서방 이너 서클’의 성격이 강하기 때문이다.

|

문재인 대통령이 지난 3월 청와대 집무실에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 공조 방안 논의를 위해 열린 G20(주요 20개국) 특별화상 정상회의를 하고 있다. [청와대 제공] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

강민석 청와대 대변인도 2일 기자들과 만나 “G7에 옵서버 자격으로 가는 일회용, 일시적 성격이 아닌 새로운 국제 체제의 정식 멤버가 되는 것”이라며 “우리나라가 세계 질서를 이끄는 리더국 중 하나가 된다는 의미”라고 평가했다.

반면 똑같이 초청을 받은 러시아는 선을 그었다. 트럼프 대통령은 문 대통령에 이어 1일 푸틴 대통령과도 통화했다. 관영 러시아투데이(RT)에 따르면 마리야 자하로바 외교부 대변인은 2일(현지시간) “G7이 구시대적 체제인 것은 맞다”면서도 “중국 없이는 어떤 글로벌 이니셔티브도 불가능할 것이란 것은 명백하다”고 말했다.

앞서 크렘린 궁도 “푸틴 대통령은 G7 회의 주제에 대해 정보가 더 필요하다. 참석하려면 정보가 더 필요하다”고 언급했는데, ‘G7 회의의 주제’를 거론했다는 건 중국을 겨냥한 회의에 러시아가 힘을 실어주지는 않겠다는 의미였다.

━

중국 후폭풍은 얼마나…일본은 韓 견제

|

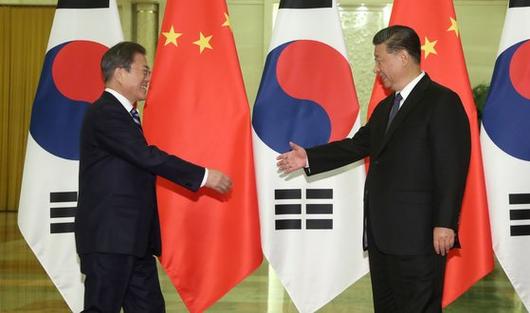

문재인 대통령(왼쪽)이 지난해 12월 중국 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에 앞서 악수하고 있다. [청와대사진기자단] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

문제는 중국의 반발 정도다. 미국이 노골적인 중국 대항 전선을 만들려고 하는 만큼 공동 성명에도 이 같은 내용을 넣자고 할 수 있어서다. G7 회의는 매번 공동성명을 내왔던 건 아니어서 의견 차가 크면 성명 채택이 무산될 가능성도 있다.

트럼프 대통령은 오는 9월 15일부터 미국 뉴욕에서 개최되는 “유엔총회 전후 주말”이라고 시점까지 구체적으로 거론했는데, 이 시기와 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 방한이 맞물리면 한국은 더욱 곤란해질 수 있다. 올해를 한·중 관계 개선의 기회로 삼아온 한국에 G7 회의 초청은 미국이 ‘뿌리칠 수 없는 당근’을 내민 것이기도 하다.

반면 G7 공동성명 수위에 따라 중국의 압박은 거세질 수 있다. 한국이 ‘봉인’했다는 고고도미사일방어(THAAD·사드) 체계 문제를 시 주석이 또다시 끄집어낼 수 있다. WSJ은 이와 관련해 “한국은 다른 미국의 핵심 파트너들과 마찬가지로 미국에는 군사 동맹이면서 중국에 경제적으로 의존해 왔다”며 “한국 내에서는 미·중 사이에서 샌드위치가 될 수 있다는 우려가 제기돼 왔다”고 전했다.

실제 자오리젠(趙立堅) 중국 외교부 대변인은 2일 “중국을 겨냥해 왕따를 시키는 것은 인심을 얻지 못할 것”이라며 “이런 행위는 관련국의 이익에도 부합하지 않는다”고 말했다. 자오 대변인이 언급한 '관련국'에는 한국도 포함될 수 밖에 없다.

물론 이번 G7 확장 시도를 반드시 반중 노선으로만 해석할 필요는 없다는 시각도 있다. 빈센트 브룩스 전 한미연합사령관은 미국의 소리(VOA)에 “경험상 중국은 자동적으로 이런 시도를 자신들을 거스르려는 시도로 보겠지만, 반드시 대중 견제정책과 연관이 있는 것인지는 아직 단정할 수 없다”고 말했다.

트럼프 대통령의 구상이 성사될지는 미지수다. 이미 러시아가 부정적인 입장을 밝혔고, 일본은 한국의 G7 정식 멤버 합류를 견제하고 있어서다.

이유정ㆍ김다영 기자 uuu@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.