|

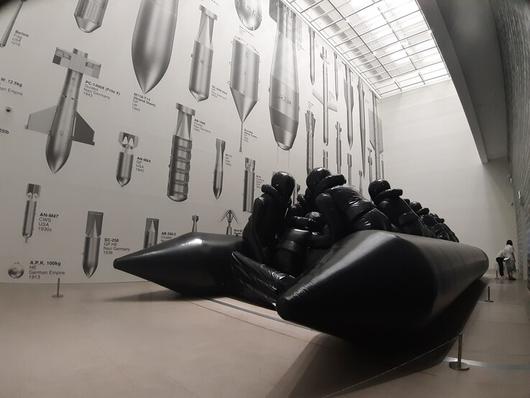

국립현대미술관 서울관 2전시실의 천장 높은 대형 공간에 자리한 중국 작가 아이웨이웨이의 설치작품 <여행의 법칙>. 세계 곳곳의 바다를 보트 타고 부유하는 난민들의 처절한 실상을 폴리염화비닐로 조악하게 재현한 작가의 2017년 작이다. 그 옆 벽에 1910년대부터 전쟁에서 인류를 살육하는 데 쓰인 각종 폭탄을 실물 크기로 시트지에 재현한 그의 또 다른 작품 <폭탄>이 붙어 있다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

아름다운 ‘살인기계’의 집단 초상화들이 서울 종로구 소격동 국립현대미술관 서울관에 진입했다. 그들은 지하 2전시실의 거대한 전시장 벽을 뒤덮었다.

그 기계는 폭탄이다. 1911년 이탈리아 왕국에서 만든 앙증맞기까지 한 치펠리 원형 수류탄이 그림의 이야기를 시작한다. 1913년 독일이 만든 수류탄, 나치스의 공중투하용 폭탄, 1945년 일본을 두들긴 원자폭탄 리틀보이와 팻맨의 튼실한 모습이 보인다. 1961년 옛 소련에서 만든 역대 최대 규모의 핵폭탄 아르디에스(RDS)-220을 지나 2000년대 미국에서 만든 날개 달린 첨단 정밀 유도 고폭탄과 스마트형 핵탄두까지 숨을 멈추고 바라본다. 이들은 ‘형태는 기능을 따른다’는 20세기 모더니즘 미학의 원칙에 가장 충실한 작품들이기도 하다. 그래서 그 덩어리들은 탄성을 발할 정도로 합리적이고 깔끔한 모양새를 지녔으며 동체 선의 마감과 맵시는 우아하기까지 하다.

하지만 폭탄들의 초상 행렬도를 다 훑어보고 나면 몸서리쳐질 듯 두렵고 숙연해진다. 지난 한세기 숱한 동서양의 인류를 살상했던 살인 도구들이면서 앞으로도 사용될 경우 인류를 몇십번 절멸시키고도 남을 잔혹한 잠재력을 숨겨놓았다는 것을 그들의 모던한 몸체와 분위기 자체로 보여주는 까닭이다. 이 두려운 기계들의 초상은 서울관 2전시실의 천장 높은 대형 공간에 설치된 중국 반체제 작가 아이웨이웨이의 작품 <폭탄>이다. 1910년대부터 전쟁에서 인류를 살육하는 데 쓰인 각종 폭탄을 실물 크기로 시트지에 재현해 놓았다. 이 작품이 더욱 섬뜩한 건 그 아래 공간에 놓인 검은 조형물 설치작품 <여행의 법칙> 때문이다. 세계 곳곳의 바다를 보트를 타고 부유하는 난민들의 처절한 실상을 폴리염화비닐로 조악하게 부풀려 재현한 작가의 2017년 작이다. 툭 찌르면 금세 꺼질 것 같은 가냘픈 재질의 검은빛 덩어리와 그림이지만, 강력하고 말끔한 자태를 지닌 고급 폭탄들의 대열이 극명한 대비를 이루면서 공포감을 극대화한다.

|

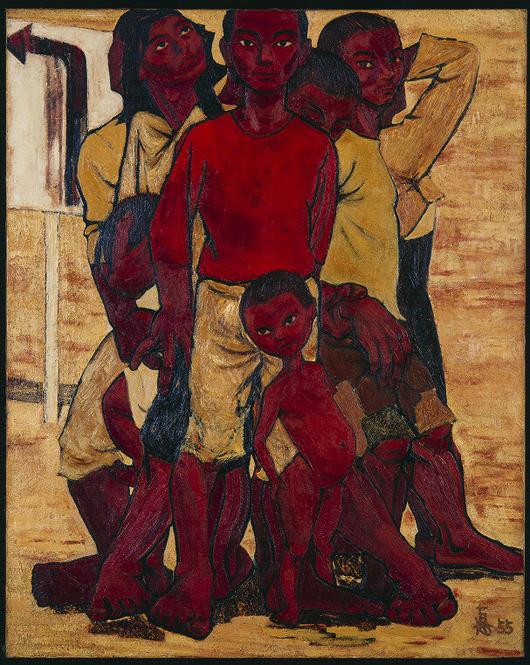

3전시실에 내걸린 김영덕 작가의 1955년 작 <전장의 아이들>. 국립현대미술관 소장. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

아이웨이웨이의 작품들은 6·25전쟁 70주년을 맞아 국립현대미술관이 기획한 대형 특별전 ‘낯선 전쟁’의 일부분이다. 전시는 한국전쟁을 중심으로 전쟁과 연관된 국내외 작가 50여명의 드로잉·회화·영상 등 근현대 작품 250여점을 지하 2·3·4전시장 곳곳에 펼쳐 놓았다.

기획자는 1부 ‘낯선 전쟁의 기억’, 2부 ‘전쟁과 함께 살다’, 3부 ‘인간답게 살기 위하여’, 4부 ‘무엇을 할 것인가’란 영역으로 나눠 전시를 구성했다. 핵심은 과거 전쟁을 겪은 세대들이 떠올리는 한국전쟁을 시각화한 1부와 아이웨이웨이 작품처럼 전쟁과 난민에 대한 지금 시기 국내외 작가들의 감수성을 보여주는 현대미술 작품들을 담은 2, 3부다.

1부의 볼거리는 거장 김환기의 전쟁기 반추상 작품과 종군화가단의 작품들, 만화가 김성환과 윤중식의 전쟁 드로잉, 오스트레일리아 등에서 온 이방인 참전 작가의 전쟁화 등이다. 특히 만화가 김성환은 전쟁 발발 직후부터 서울과 개성 등지에서 목격한 폭격과 살육전의 현장 상황을 마치 스냅 사진을 포착하듯 날짜별로 그림과 글로 기록해 전쟁이 얼마나 참혹한 것인지 생생한 현장 상황을 전해준다. 옛 소련에서 활동하면서 북한에도 파견됐던 변월룡 작가의 판문점 휴전 회담장과 포로 교환 현장을 그린 유화는 휴전 당시 상황을 현장 창작한 유일한 그림이란 점에서 미술사적 의미가 크다.

|

변월룡 작가가 1953년 그린 <판문점에서 북한 포로의 송환>. 옛 소련의 고려인 출신 작가로 1950년대 초 북한에 파견돼 당시 휴전 회담장과 포로 교환 당시의 풍경을 그렸다. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

2부와 3부에서는 전쟁으로 잃어버리고 훼손된 가치를 살피려는 현대 미술가들의 다채로운 매체 시도를 보여준다. 아이웨이웨이의 작업을 비롯해, 무기 전람회가 가족 관객의 나들이 대상이 된 기묘한 상황을 부각한 노순택 작가의 사진 연작 <좋은, 살인>이 눈에 선연하게 다가온다. 피상적인 영웅담이나 이념 선전장으로 전락했던 기존 전쟁전시의 서사를 낯설고 새롭게 해석한 기획전이다. 9월20일까지.

글·사진 노형석 기자 nuge@hani.co.kr

▶더불어 행복한 세상을 만드는 언론, 한겨레 구독하세요!

▶네이버 채널 한겨레21 구독▶2005년 이전 <한겨레> 기사 보기

[ⓒ한겨레신문 : 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.