“평범한 삶속에 오히려 시적인 것이 있다”

|

안도현 시인. 창비 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

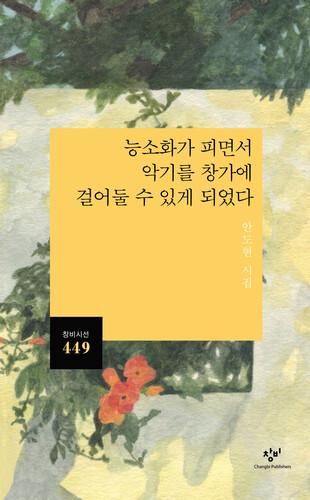

능소화가 피면서 악기를 창가에 걸어둘 수 있게 되었다

안도현 지음/창비·9000원

안도현 시인은 2013년 7월 ‘절필’을 선언했다가 2017년 봄에 시 창작과 발표를 재개했다. 박근혜 정권에 대한 항의의 뜻을 담은 절필이었고, 박 정권의 탄핵·퇴장으로 그 사유가 해소되었다고 판단했던 것이다. 2012년 5월에 낸 <북항> 이후 신작 시집 출간에 8년여의 시간이 걸린 데에는 그런 배경이 있다. 1984년 동아일보 신춘문예로 등단하고 이듬해 첫 시집 <서울로 가는 전봉준>을 선보인 뒤 <북항>까지 30년이 안 되는 기간 동안 10권의 시집을 바지런히 냈던 그였다.

새로 나온 그의 열한 번째 시집 <능소화가 피면서 악기를 창가에 걸어둘 수 있게 되었다>는 절필 이전에 쓴 시들과 절필에서 돌아온 뒤 발표한 작품들 그리고 올 초 고향인 경북 예천으로 귀향하고서 쓴 작품들까지를 망라했다. 시간과 공간의 진폭이 큰 만큼 시 세계 역시 지속과 갱신이 어우러진 면모를 보인다.

|

성찰과 깨달음은 서정시의 본령에 속한다. 그를 위한 매개로 자연과 풍경, 일상 사물이 즐겨 동원된다는 것도 두루 알려진 사실이다. 시집의 맨 앞에 놓인 ‘그릇’은 시인이 절필 이후 처음 발표한 두 작품 가운데 하나다. 오래된 사기그릇을 얻은 시인은 그 그릇에 생긴 자잘한 빗금들에 주목한다. 빗금 사이에는 때가 끼어 있는데, 시인은 그 모습을 두고 “빗금의 때가 그릇의 내부를 껴안고 있었다”고 표현한다. 빗금과 때가 그릇을 망가뜨리는 흠결이 아니라 오히려 그릇을 품어 완성하는 존재라는 전복적 인식이다. 그로부터 서정시 특유의 성찰과 깨달음이 빚어진다.

“버릴 수 없는 내 허물이/ 나라는 그릇이란 걸 알게 되었다/ 그동안 금이 가 있었는데 나는 멀쩡한 것처럼 행세했다”

귀향 뒤에 쓴 시 ‘꽃밭의 경계’는 고향 마을에 새로 지은 집에 꽃밭을 일구고자 그 테두리에 놓을 돌을 주우러 다닌 일을 그렸다. 꽃밭이라는 경계의 안과 밖, 꽃밭의 내용을 이루는 꽃과 그 형식을 규정하는 돌의 상관 관계 등을 궁리하던 시인은 결국 이런 깨달음과 반성에 이른다.

“나와 나 아닌 것들의 경계를 짓고 여기와 여기 아닌 것들의 경계를 가르는 일을 돌로 누를 줄 모르고 살아왔어라”

이런 작품들이 그간 보았던 안도현표 서정시 본연의 면모에 이어진다면, 역시 절필 철회 직후 발표한 또 하나의 작품 ‘뒤척인다’는 형식 실험을 향한 시인의 적극적인 의욕을 보여준다. “뒤척인다 부스럭거린다 구겨지고 있다/ 펼쳐졌다가 돌아눕고 있다”로 시작하는 이 시는 정황과 인물에 대한 설명 없이, 거의 주어 없는 동사들로만 이루어졌다. 전체 16행짜리 시에서 4행과 9행, 14행에 인물의 대사가 돌출하는데, 독자는 그 발언들을 통해 시의 내용을 짐작할 수 있다. “너 언제까지 이러고 살래”, “이 나쁜 년아, 애비 없는 자식이란 말 아니?”, “망해도 좋아, 날 좀 내버려둬”라는 이 대사들은, 이 시가 미혼모가 될 처지인 딸과 그 어머니 사이의 실랑이를 그린 것임을 알게 한다.

시집 맨 뒤에 실린 짧은 시 모음 ‘식물도감’에는 “얼레,// 발랑 까진 딸이거나/ 속 뒤집어진 엄마거나// 산비탈 얼레지”라는 작품이 있고, ‘울진 두붓집’이라는 또 다른 수록작에는 찬물에 손을 담그며 콩을 불리는 일이 싫어 집을 떠난 자식(아마도 딸?)에게 “해변 비탈의 콩밭 칠백평 네 몫으로 남겨두라 했다”는 편지를 보내는 어머니가 나오는데, 어쩐지 이 세 작품의 모녀는 동일인들인 것처럼 보인다.

|

신작 시집 <능소화가 피면서 악기를 창가에 걸어둘 수 있게 되었다>를 낸 안도현 시인. 창비 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

안도현은 선배 시인 백석을 흠모해서 백석의 시구를 제목으로 삼은 <외롭고 높고 쓸쓸한>이라는 시집을 내기도 했고 아예 백석의 생애를 추적해서 <백석 평전>을 쓴 적도 있다. 이번 시집에 실린 시 ‘진천에서-백석 씨에게’는 백석이 부모의 강권에 의해 결혼했다가 이내 소박을 놓은 충청도 진천의 여성 목소리를 빌린 작품이다. “녹의홍상은 바스락거리는 볕으로도 남지 않았는데요 매년 겨울날 눈 내리면 먼 북쪽의 산기슭에 당신의 으등등한 발자국도 찍히겠거니 하냥 생각했습지요 제 겨드랑이 읍울(悒鬱)한 몇가닥 털도 관 속에서 늙었습니다”라는 구절은 미당 서정주의 시 ‘신부’를 떠오르게도 하고, “으등등한”이나 “읍울”이라는 말은 진천에 다녀온 일을 언급한 백석의 수필 ‘입춘’에서 만났던 표현들이어서 또한 반갑다. ‘식물도감’ 연작 중 “당신은 개지꽃에 개지 아니 나온다고 썼지/ 나는 갯메꽃과 갯마을은 멀다고 쓴다” 역시 백석 시 ‘바다’ 중 “바닷가는/ 개지꽃에 개지 아니 나오고”라는 대목을 겨냥한 작품이다.

‘경행’(經行), ‘무빙’(霧冰), ‘묵란’(墨蘭) 같은 작품 제목들과 “딩아 돌하”, “화유”(花遊), “내해”(內海) 같은 시구들이 시인의 고전 취향을 알게 한다면, “배추전이 아니라 배차적,/ 달사무리하고 얄시리한 슬픔 같은 거”(‘배차적’)는 고향 예천의 말과 음식에 대한 애정을 보여준다. 시인의 어머니의 생애를 연보처럼 정리한 ‘임홍교 여사 약전’과 다섯 고모의 삶을 역시 짧은 전기인 양 요약한 ‘고모’처럼 여자 어른들의 삶과 죽음을 별다른 수사 없이 건조하게 서술한 인물시는 이번 시집에서 새롭게 보는 시도여서 흥미롭다. “이때부터 십여년 동안 생활비와 자식들의 학비를 마련하기 위해 주방보조, 파출부 등 잡일을 닥치는 대로 하였다”(‘임홍교 여사 약전’)는 구절에서 짐작되는 어머니의 신산스러운 삶을 두고 시인은, “평범하게 살아온 삶 속에 오히려 수사(修辭)보다 더 시적인 게 들어 있는 것 아닐까 생각한다”고 22일 온라인으로 진행된 기자간담회에서 말했다.

최재봉 선임기자 bong@hani.co.kr

|

안도현 시인. 창비 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

▶더불어 행복한 세상을 만드는 언론, 한겨레 구독하세요!

▶네이버 채널 한겨레21 구독▶2005년 이전 <한겨레> 기사 보기

[ⓒ한겨레신문 : 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.