대학생들 알바비-부모 용돈에 증권사 대출까지 받아 투자

20대 신규 증권계좌 50대와 비슷… 증권사 모의투자대회 북적북적

관련 학회엔 지원자 2배 급증… 전문가 “집값 폭등 등 불안감 탓”

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

지난달 서울 A대학의 학내 금융투자학회는 신입회원을 모집했다. 12명가량 뽑을 계획이었는데 선발 인원의 4배가 넘는 50여 명이 지원했다. 이 학회 부회장을 맡았던 송모 씨(26)는 “지원자가 예년의 갑절로 늘어나 놀랐다”며 “증권 투자 기초 지식을 알려주고 투자 관련 세미나 등을 주기적으로 진행하기 때문에 주식 투자를 하려는 친구들에게 도움이 된다”고 했다. 이 학회는 내부에 펀드매니저, 펀드 담당 부서까지 만들고 공동으로 펀드를 운용하고 있다.

주식 투자 열풍이 대학 캠퍼스에까지 번지면서 각국 증시를 연구하거나 직접 실전 투자에 나서는 ‘캠퍼스 개미’가 늘고 있다. 일찍부터 주식시장에 눈을 뜨는 건 좋지만 일각에선 고위험 투자에까지 나서고 있어 주의가 필요하다는 지적도 나온다.

대학 내 주식 열풍을 보여주는 지표 중 하나는 모의투자 대회다. 키움증권이 5월 대학생을 대상으로 연 대회에는 약 9700명이 참가했다. 지난해 참가 인원(약 6000명)보다 3700명 늘었다. 한국투자증권이 개최한 대학생 투자대회에도 지난해의 두 배인 1만1300명이 지원했다. 대학생 문모 씨(25)는 “학내 스터디에서 배운 실력을 시험하고 싶어 투자대회에 참여했다”고 했다.

종잣돈 마련을 위해 학자금 대출을 받는 경우도 적지 않다. 대학생 이승규 씨(25)도 그런 케이스다. 한국장학재단에서 생활비 용도로 빌려주는 300만 원에 장학금 등으로 모은 돈 300만 원을 더한 600만 원으로 미국 주식을 샀다. 그는 “현재 수익률은 ―40%인데, 주식은 ‘한방’이다. 언젠가 한번 큰 수익을 낼 것”이라고 자신했다. 대출금 상환 계획에 대해선 “주식으로 벌어 갚을 계획”이라며 “그게 안 되면 나중에 취업해서 돈 벌어 갚으면 되지 않냐”고 했다.

이른바 ‘빚투’(빚을 내 투자)로 불리는 ‘레버리지 투자’에 손을 대는 대학생들도 눈에 뜨인다. 부모에게서 받은 1800만 원으로 주식 투자를 시작한 대학생 김모 씨(25)는 종잣돈을 담보로 증권사에서 6000만 원을 대출받아 투자한 적도 있다. 그는 “현재 수익률은 17% 정도”라며 “금융업에 종사할 계획이어서 공부하는 마음으로 주식을 사는 것”이라고 했다.

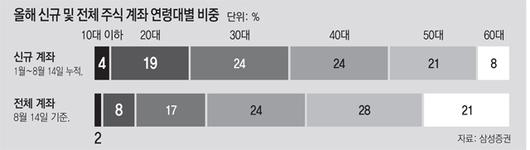

삼성증권에 따르면 올해 1월부터 8월까지 새로 개설된 증권 계좌 중 20대 비중은 19%다. 금융자산이 많이 축적된 50대(21%)와 큰 차이가 없다. 특히 전체 계좌 수 중 20대 비중이 8%인 것과 비교하면 올해 20대의 주식 참여 열기를 가늠할 수 있다.

캠퍼스 개미의 주식 투자 열기에는 ‘MZ세대(밀레니얼세대+Z세대)’의 특성이 깔려 있다는 해석이 나온다. 부모 세대에 비해 위험 회피 성향이 덜하고 주식 투자를 일종의 게임처럼 여기며 정보기술(IT)에 익숙하다는 것이다. 해외 시장에 대한 거부감도 크지 않다. 이 때문에 학교에서 배운 지식과 검색 결과를 활용해 미국 주식을 매수하거나 증권사에서 신용 융자를 받아 빚투까지 감행한다는 것이다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 위기, 취업난 등 미래에 대한 불안감도 주식 투자를 부채질하는 요인으로 꼽힌다. 황수성 성균관대 경제학과 교수는 “대학생들이 폭등한 집값, 취업난 때문에 심리적으로 위축된 상태”라며 “급등하는 주식시장을 보며 크게 벌어보고 싶은 심리가 커졌을 것”이라고 했다.

홍춘욱 EAR리서치 이코노미스트는 “자금력이 부족한 20대 대학생들이 높은 수익률을 올리긴 어려울 수 있다”라며 “무리하게 빚을 내 투자하다 고금리 대출까지 가지 않도록 주의해야 한다”고 말했다.

김형민 기자 kalssam35@donga.com

이상환 인턴기자 성균관대 글로벌경제학과 4학년

ⓒ 동아일보 & donga.com, 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.