|

서울시가 친환경 전기버스 보급을 늘리고 있는 가운데 24일 서울시내 한 버스회사 차고지에 중국산 전기버스가 주차돼 있다. 버스 정면 아래쪽 가운데 `H` 마크는 현대차 로고와 유사한 중국 `하이거` 브랜드 로고다. [이충우 기자] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

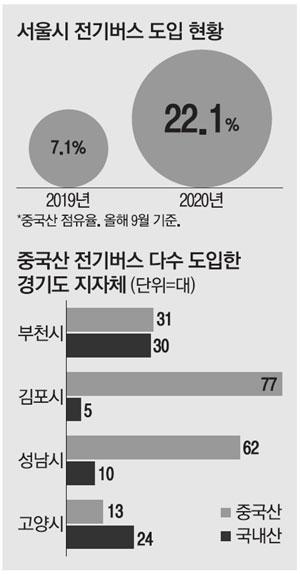

정부가 중국산 전기버스에 대한 보조금 수술에 메스를 든 것은 정부 예상 이상으로 중국산 전기버스의 국내 시장 잠식이 심각한 상황이기 때문이다. 중국 전기버스 제작사 입장에서 한국은 세계에서 가장 많은 보조금이 지급되고 자사 신기술을 수준 높은 시장에서 평가받을 수 있는 '테스트베드'로 통한다고 한다. 문제는 이렇게 중국 전기버스 판매가 쑥쑥 커가는 사이 국내 시장에서는 가격 경쟁력에 밀리고 중국 업체보다 까다로운 인증 절차를 밟아야 하는 국내 전기버스 제작사들이 고사위기로 몰리고 있다는 것이다.

24일 국토교통부에 따르면 국내에서 저상버스 보조금을 받은 전기버스의 연도별 신규 등록 대수는 2017년 40대에서 2019년 390대로 껑충 뛰었다. 같은 기간 중국산 전기버스의 연도별 신규 등록 대수는 25대에서 133대로 늘었다. 올해 들어서도 10월까지 중국산 전기버스 125대가 신규 등록(누적 345대)됐다. 불과 3년 새 중국산 전기버스가 25대에서 345대로 무려 13.8배 늘어난 것이다. 경기도를 비롯한 대다수 지방자치단체에서는 이미 중국산 점유율이 국내산을 압도하고 있다. 서울시에서도 올해 중국산 점유율이 작년 대비 3배 이상 높아졌다.

매일경제가 환경부에서 제출받은 자료에 따르면 2017년부터 올해까지 중국산 전기버스에 들어간 우리나라 국비 보조금은 400억원에 달한다. 정부가 지급하는 전기버스 보조금 중 30% 안팎을 매년 중국이 가져가고 있다.

정부 관계자는 "단순히 차량 판매만 중국 점유율이 높아지는 게 문제가 아니라 중국산 비율이 압도적으로 커지면 국내 전기버스 부품산업 등의 성장도 도태될 수밖에 없다"고 말했다.

|

특히 중국산 전기버스는 자국 내 인증 자체가 한국보다 수월해 한국 기업이 '역차별'을 받는다는 지적도 많다. 연간 2500대 넘는 판매 실적을 확보한 중국 업체는 자국에서 안전도·적합성을 검증한 시험성적서만 갖추면 한국에서 별도 인증평가를 받지 않아도 된다.

반면 국내산 대형 전기버스는 국토부에서 약 18가지 인증시험을 통과해야 하며 이에 더해 환경부의 1회 충전거리 시험, 소음시험·보급평가 시험도 거쳐야 한다. 특히 전기버스의 경우 제동시험, 전복시험, 전자파시험, 배터리시험 등은 통과가 까다로운 항목으로 꼽힌다. 자동차산업협회 관계자는 "이렇게 연구개발에는 중국 업체에 비해 훨씬 많은 기회비용을 지불하고도 중국산 전기차보다 가격 경쟁력이 밀린다는 이유로 정부 보조금까지 중국 업체에 집중돼 국내 전기버스 시장이 '기울어진 운동장'이 됐다"고 말했다.

내년부터 정부 계획대로 최소 자기부담금이 설정되면 버스 운수업체들이 중국산 전기버스를 구매할 때 받는 보조금은 현재(버스 한 대당 최대 2억9500만원)보다 줄어들어 이런 문제가 해결될 전망이다.

하지만 정부가 최소 자기부담금 1억원가량을 설정하더라도 중국 업체들이 수입원장 가격을 부풀리는 방식으로 보조금을 모두 타낼 수 있다고 업계는 우려한다. 업계 관계자는 "이미 지금도 중국산은 판매금액을 부풀려 계약하고 수령한 보조금 중 일부를 리베이트로 운수업체에 되돌려 주는 부정적 판매 조건 제안이 성행하고 있는데 이 같은 관행이 더 확산될 것"이라고 귀띔했다. 김필수 대림대 자동차공학과 교수는 "정부가 중국 업체에 중국 현지 차량 판매가와 이를 객관적으로 입증할 수 있는 자료를 제출하도록 요구할 필요가 있다"고 말했다. 일각에서는 차량 출고가를 고려하지 않은 무분별한 보조금 정책을 손봐야 한다는 지적이 제기된다. 대당 구매가격이 1억2000만원대에 불과한 디젤·CNG 버스와 대당 4억원에 달하는 전기버스 차액에 대한 부담을 덜어주는 것이 당초 전기버스 보조금을 도입한 취지이기 때문이다.

[양연호 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.